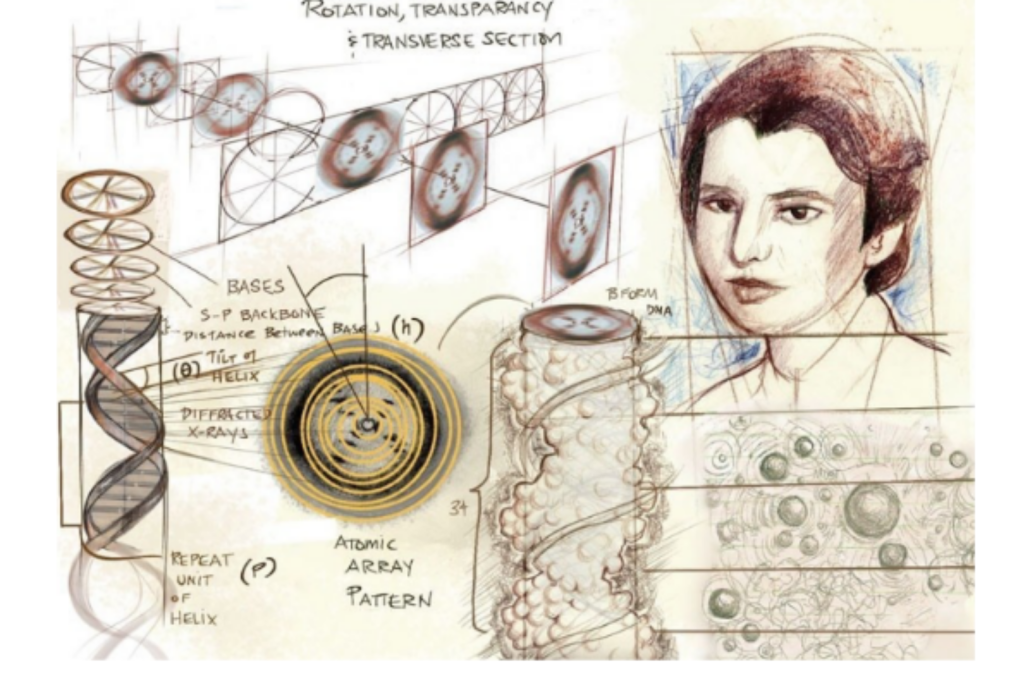

ডিএনএ-র গঠন আবিষ্কারের কাহিনির অন্তরালে রয়েছে এক বেদনামথিত নাম – রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন (১৯২০-১৯৫৮)। তিনিই এক্স-রে ডিফ্রাকশন চিত্রে প্রথম তুলে ধরেছিলেন ডিএনএ-র জোড়া হেলিক্স গঠন। সঙ্গে ছিল তাঁর ছাত্র রেমন্ড গসলিং। সেই বিখ্যাত ফটোটি কাজে লাগিয়েই ক্রিক, ওয়াটসন আর উইলকিন্স ডিএনএ-র গঠনরহস্য উন্মোচন করে ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৫৮ সালে ফ্র্যাঙ্কলিন মারা গিয়েছিলেন। মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় না, তাই রোজালিন্ড সে পুরস্কার পাননি।

ফ্র্যাঙ্কলিনের মৃত্যু হয়েছিল অল্প বয়সে, ক্যানসারে। জীবৎকালে তিনি প্রাপ্য সম্মান পাননি। কিন্তু তাঁর কাজ এক কথায় বিস্ময়কর। ডিএনএ ছাড়াও তিনি এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির মাধ্যমে আরএনএ, তামাক মোজেক ভাইরাস, কয়লা, এমনকি গ্রাফাইটের মতো জটিল অণুর গঠন খুঁটিয়ে নির্ণয় করেছিলেন। তাঁর সমাধিফলকে লেখা আছে: “ভাইরাস নিয়ে তাঁর কাজ মানবজাতির কাছে চিরস্মরণীয়”। মানবজাতির ইংরেজি mankind. এই শব্দই যেন লিঙ্গবৈষম্যের এক উদ্ধত ইঙ্গিত। অসুস্থ শরীরেও বছরের পর বছর তিনি যে-নিখুঁত পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তার নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় আজও বহু বিজ্ঞানীদের কাছে অনুপ্রেরণা।

২০০৩ সালে তাঁর সম্মানে রয়্যাল সোসাইটি চালু করে ‘রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন পুরস্কার এবং স্মারক বক্তৃতা’। এ যেন এক স্বীকৃতিমঞ্চ, এক প্রতিবাদ। পুরস্কারটি দেওয়া হয় “বিপ্রইগ” অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিত-এ কৃতী কোনো তরুণী বিজ্ঞানীকে, যাঁর বৈজ্ঞানিক কেরিয়ার এখনো প্রাথমিক পর্বে রয়েছে, অথচ যাঁর কাজ অসামান্য এবং যিনি নির্দিষ্ট বিষয়টিতে প্রকল্প চালান। পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ ছাড়াও দেওয়া হয় গবেষণার অনুদান, সঙ্গে রয়্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ। ২০০৩ সালে প্রথমবার এই পুরস্কারের জন্য এসেছিল ৬৮টি প্রস্তাব। অথচ সেই সময় গোটা বিজ্ঞানজগতে নারী অধ্যাপকের অনুপাত ছিল মাত্র ৯%। প্রথমবার এ পুরস্কার পান কিংস কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক সুজান গিবসন। গিবসন বিশ্বের সংশ্লেষণী রসায়নবিদদের একত্র করেছিলেন যাতে তরুণীরা গবেষণা বা শিল্পক্ষেত্রে নিজেদের কেরিয়ার গড়তে এগিয়ে আসেন। আজ একুশ বছর পরে এই রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন পুরস্কার পান বছরে ১৫–৩০ জন নারী। তাঁদের অনেকেই শুধু গবেষণায় নয়, বৈচিত্র্য ও গ্রহিষ্ণুতার জন্য লড়াই চালাচ্ছেন। বিজ্ঞান জগতে এখনও অনেক কিছুই মাপা হয় কেবল গবেষণাপত্র আর উল্লেখের সংখ্যার নিরিখে। কিন্তু এই পুরস্কার সেই সংকীর্ণতা ভেঙে দেয়। গবেষণা মানে শুধু আবিষ্কার নয়, সংস্কৃতিরও এক পরিবর্তন।

২০২৪ সালে এই পুরস্কার জেতেন ড. জেস ওয়েড (ইম্পিরিয়াল কলেজ)। তিনি অণুর কাইরালিটি ( যে-ধর্ম অনুযায়ী অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন তার দর্পণ-প্রতিবিম্বর মতো অপ্রতিসম) নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি নারী বিজ্ঞানীদের কেরিয়ারকে মদত দেওয়ার ক্ষেত্রে দারুণ কাজ করেছেন। তাঁর মতোই আজ অনেকে উঠে আসছেন এই পুরস্কারের হাত ধরে। যেমন, অধ্যাপক (ডেম) অটোলিন লেইসার, যিনি পরবর্তীতে আরও বড় পুরস্কার পেয়েছেন। আজও বিজ্ঞান এক অসম লড়াইয়ের ময়দান। রোজালিন্ডের মতো বিজ্ঞানীরাই দেখান, কীভাবে প্রথা ভাঙতে হয়। তাঁর উত্তরাধিকার আজ নারীদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিত ক্ষেত্রে প্রবেশের সাহস যোগায়।

সূত্র: The Royal Society (07th July 2025)