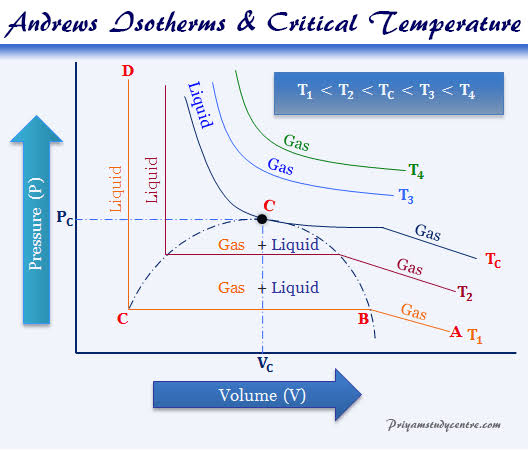

১৮৬০-এর দশকে, তরল ও গ্যাস, পদার্থের এই দুই অবস্থার মধ্যে দশা-পরিবর্তন সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি হয়েছিল বেলফাস্টের কুইন্স ইউনিভারসিটির ল্যাবরেটরিতে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের এই ইউনিভার্সিটির রসায়নের অধ্যাপক টমাস অ্যান্ড্রুজ (১৮১৩-১৮৮৫), কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে একটি কাচের নলে আবদ্ধ রেখে, তার ওপরকার চাপ বহুগুণ (বায়ুর স্বাভাবিক চাপের তুলনায় প্রায় ৪০০-৫০০ গুণ) বাড়িয়ে দেখলেন গ্যাসটি তরল হয়ে যায়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে ইতিপূর্বেই (১৮২৩) তরলে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন মাইকেল ফ্যারাডে। কিন্তু অ্যান্ড্রুজ তাঁর পরীক্ষায় নতুন একটি জিনিস দেখতে পেলেন। তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উষ্ণতা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি নিয়ে যেতেই দেখলেন, এর তরল ও গ্যাস এই দুই দশার মধ্যেকার বিভেদতল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে, কাচের নলটি ক্রমশ এক প্রকার সমসত্ত্ব (homogeneous) গ্যাসীয় পদার্থে পূর্ণ হয়েছে এবং তা থেকে সাদা আলোর বিক্ষেপণ ঘটছে। অ্যান্ড্রুজের একটি গবেষণাপত্রের পান্ডুলিপিতে এই পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই আলোক প্রভাকে, ‘Flickering striae’ শব্দ-বন্ধে উল্লেখ করেছেন অ্যান্ড্রুজ। আর যে বিশেষ উষ্ণতা ও চাপে এই ঘটনা ঘটে তাকে অভিহিত করলেন ‘ক্রিটিক্যাল-পয়েন্ট’ অর্থাৎ সংকট-বিন্দু হিসেবে।

দশা-পরিবর্তন (phase transition)-এর আধুনিক তত্ত্বে এই আলোক প্রভার বিক্ষেপণকে বলা হয় ‘ক্রিটিক্যাল ওপালেসেন্স’ (critical opalescence)। আলবার্ট আইনস্টাইন এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে অসাধারণ এক তত্ত্ব নির্মাণ করেন ১৯১০ সালে। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, কোনো পদার্থ যখন তার ‘ক্রিটিক্যাল-পয়েন্ট’-এর কাছাকাছি আসে তখন পদার্থটির ঘনত্বের মানের দ্রুত ও অতি মাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ঘনত্বের মানের এই ওঠা-নামা বা বিচলন (fluctuations) এর কারণে পদার্থটির প্রতিসরাঙ্কও একইভাবে কমে-বাড়ে এবং আলোর সুতীব্র বিক্ষেপণ ঘটায়। আইনস্টাইন তাঁর ‘ক্রিটিক্যাল ওপালেসেন্স’-এর তত্ত্বে এই বিক্ষিপ্ত আলোর তীব্রতার একটি গাণিতিক রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করেন।

অ্যান্ড্রুজ তাঁর পরীক্ষায় অবশ্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে যেটিকে চিহ্নিত করেছিলেন সেটি ছিল আলাদা এক বিষয়। সংকট উষ্ণতার চেয়ে বেশি উষ্ণতায় পদার্থটি থাকলে, তরল ও গ্যাস, পদার্থের এই দুই অবস্থার মধ্যে মূলগত আর কোনো প্রভেদ থাকে না। সুপরিচিত দশা-পরিবর্তন (phase transition) ছাড়াই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পদার্থটিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। তরল ও গ্যাসীয় দশার এই অবিচ্ছিন্নতাকে ‘continuity of state’ বলে উল্লেখ করলেন অ্যান্ড্রুজ। অ্যান্ড্রুজের এই পরীক্ষার ফলাফল ১৮৬৯-এ লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির জার্নাল Philosophical Transactions-এ ‘Bakerian Lecture’ হিসেবে প্রকাশ পায়। পেপারটির শিরোনাম দিয়েছিলেন – ‘On the continuity of the gaseous and liquid states of matter’। ১৮৭৩-এ এই ‘continuity of state’-ই গবেষণার বিষয়বস্তু হয় জোহানেস ভ্যান-ডার ওয়ালস্-এর। সে আর এক মহা মূল্যবান তত্ত্ব নির্মাণের কাহিনী।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়াও, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস নিয়েও পরীক্ষা করেন অ্যান্ড্রুজ। কিন্তু কোনোভাবেই এদের তরলে পরিণত করতে পারলেন না। তখন অ্যান্ড্রুজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-মনোক্সাইড – এরকম কিছু গ্যাস হল ‘স্থায়ী-গ্যাস’ (‘permanent gas’), এরা কখনোই তরল দশায় থাকবে না।

যদিও অ্যান্ড্রুজের পরীক্ষা থেকে পরবর্তীকালে স্পষ্ট হয়েছিল যে, সংকট উষ্ণতার চেয়ে কম উষ্ণতায় কোনো গ্যাস থাকলে তবেই চাপের প্রয়োগে গ্যাসটিকে সংনমিত করে তরলে পরিণত করা সম্ভব। বস্তুত, তাঁর এই পরীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল এটাই। ১৮৭৭ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী লুইস কায়লিয়েত (Louis Cailletet) (১৮৩২-১৯৩১) অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসকে তরলে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংকট উষ্ণতা যথাক্রমে -১১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও -১৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর এই দুই ‘স্থায়ী-গ্যাস’-কে প্রথমে শীতল করে ওদের সংকট উষ্ণতার নীচে নামাতে হয়েছিল, তবেই এসেছিল সাফল্য। সেও ছিল বিজ্ঞানের এক রোমাঞ্চকর জয়যাত্রা।

কায়লিয়েত-এর এই গবেষণা জন্ম দিয়েছিল বিজ্ঞানের নতুন এক শাখার, cryogenics, অর্থাৎ নিম্ন তাপমাত্রার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। তবে হাইড্রোজেন-কে তরলরূপে পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো প্রায় বিশ বছর (১৮৯৮) এবং তরল হিলিয়াম সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তারও বছর দশেক পর (১৯০৮)। এ-যেন আর এক এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়।

এই সকল আবিষ্কারের ভিত্তি-প্রস্তর ছিল ১৮৬০-এর দশকে কুইন্স ইউনিভারসিটির ল্যাবরেটরিতে করা সেই বিখ্যাত পরীক্ষাটি। তরল ও গ্যাসের দশা-পরিবর্তন সংক্রান্ত যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা অ্যান্ড্রুজ সারাজীবনে সম্পন্ন করেছিলেন, তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাঁর আট খন্ডের নোটবুকগুলিতে, যেগুলি বর্তমানে সংরক্ষিত আছে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির আর্কাইভে। বেলফাস্টের রসায়নের অধ্যাপকের এই নোটবুকগুলি ‘Notes of experiments’ নামে পরিচিত।