প্রাণ এল কোথা থেকে? এই চিরপ্রশ্নের উত্তর সন্ধানে এক ধাপ এগিয়ে গেল মানুষ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী-দল এক রকম কৃত্রিম কোষ জাতীয় পদার্থ তৈরি করেছেন যা বিপাকক্রিয়া, প্রজনন আর বিবর্তন প্রভৃতি প্রাণের মূল লক্ষণগুলিকে অনুকরণ করতে পারে। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল আন্তঃ-নাক্ষত্রিক পরিসরে যেসব বস্তুর অস্তিত্ব আছে তাদেরই সদৃশ বস্তু সহযোগে প্রাণ কীভাবে ‘সেজে উঠল’ তা দেখানো। অল্পদিন আগে এই গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস-এ। প্রাকৃতিক প্রাণের সাঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যহীন কোনো পদার্থ থেকে প্রাণের ধর্মযুক্ত এরকম একটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা এই প্রথম সম্ভব হল। অজৈব অণু থেকে কী করে একটি সরল, স্বয়ং-সৃষ্টিশীল সিস্টেম গড়ে তোলা সম্ভব তারই এক নিদর্শন এই গবেষণা। ফলে সজীব কোষের আদি উৎপত্তি ও বিবর্তন অনুধাবনে এক নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা গেল।

এই দিগ্দর্শী গবেষণার মূলে আছেন হার্ভার্ডের বর্ষীয়াণ পদার্থতাত্ত্বিক পেরেজ-মের্কাডর। ২০১০ সাল থেকে হার্ভার্ডে প্রাণের উদ্ভব বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন তিনি। প্রাণের যেকোনো রূপেরই কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে। তারা রাসায়নিক বার্তা নিয়ে কাজ করে, বেঁচে থাকার জন্য এবং দেহাংশ নির্মাণের জন্য কোনো না কোনো ধরণের এনার্জির বিপাকক্রিয়া ঘটায়, তারা প্রজনন করে এবং প্রতিবেশের প্রভাবে বিবর্তিত হয়। অনেক কাল এইসব অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ ছিল তাত্ত্বিক স্তরে। অতঃপর ল্যাবরেটরিতে পলিমার-প্রণোদিত স্বয়ং-সমাবেশ প্রক্রিয়া মারফত এক বিরাট অগ্রগতি ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত ন্যানোকণাসমূহকে সুকৌশলে সাজিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সংগঠিত করে নিয়ে সমাবিষ্ট হয় এবং এক মিটারের দশ লক্ষ কিংবা এক কোটি ভাগ দৈর্ঘ্যের সমান সুগঠিত বস্তুর উদ্ভব ঘটায় । এইসব কৌশল কাজে লাগিয়েই পেরেজ-মের্কাডর ও তাঁর সহকর্মীরা অবশেষে তাঁদের নিষ্প্রাণ তত্ত্বর দেহে ‘প্রাণ’ সঞ্চার করতে পারলেন।

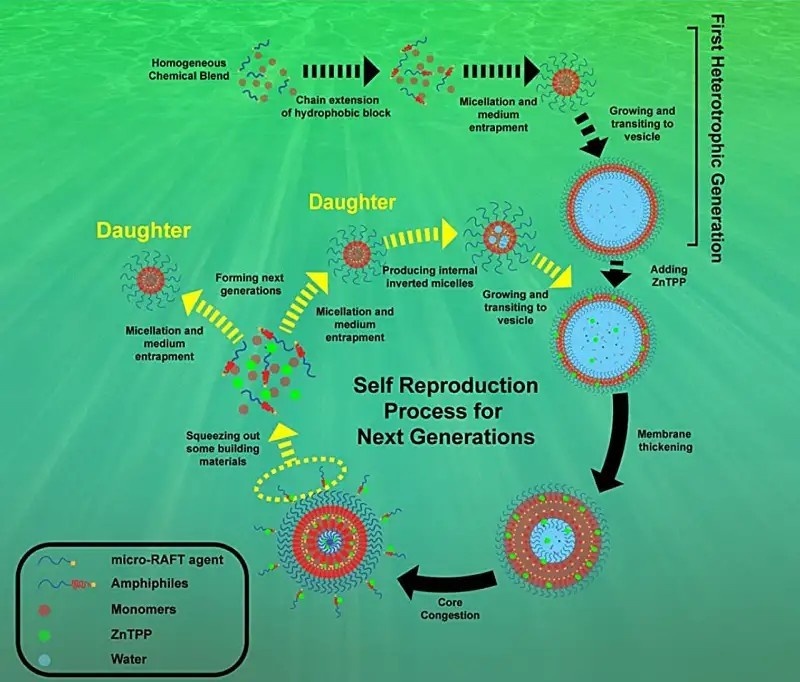

তাঁরা দেখতে চাইলেন, গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রদের বিবর্তন ঘটার পর যেসব গ্যাসপুঞ্জ আর কঠিন কণা পড়ে থাকে তাদের সঙ্গে নক্ষত্রদের কাছ থেকে আহরিত আলোকশক্তি যুক্ত হলে প্রাণের উদ্ভব হতে পারে কিনা। তাঁদের ল্যাবের টেস্ট টিউব যেন হয়ে উঠল ডারউইন-অনুমিত সেই “উষ্ণ ছোট্টো পুকুর”। তাঁরা সবুজ এলইডি বালবে ঘেরা কতকগুলি কাচপাত্রে চারটি কার্বন-ভিত্তিক কিন্তু অ-প্রাণ-রাসায়নিক পদার্থকে জলের মধ্যে মেশালেন। আলো জ্বালালে মিশ্রণটিতে প্রতিক্রিয়া জাগে, তৈরি হয় ‘অ্যাম্ফিফিল’ অণু। এদের এক দল জল-বৈরি, অন্য অংশ জল-প্রিয়। এই অণুগুলি নিজেরা নিজেদের গুটিয়ে বলের মতো গোল হয়ে যায়। এদের বলে ‘মিসেল’। এরা নিজেদের মধ্যে ফ্লুইড ধরে রাখে। সেই আটকে-থাকা ফ্লুইড রাসায়নিক গঠন বদলে কোষ-জাতীয় তরল-ভরা পুঁটুলির আকার ধারণ করে, তাকে বলে ‘ভেসিক্ল’। অবশেষে এই ভেসিক্লগুলো থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে আরও অনেক বীজগুটি জাতীয় অ্যাম্ফিফিল। এই আলগা অঙ্গগুলি থেকে বেরোতে থাকে কোষ-জাতীয় গঠনযুক্ত নতুন নতুন প্রজন্ম। কিন্তু ছিটকে বেরিয়ে-আসা এই বীজগুটিগুলোর মধ্যে ছোটো ছোটো পার্থক্য থাকে। তাদের মধ্যে কতকগুলির টিকে থাকার এবং প্রজনন ঘটানোর ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে বেশি। গবেষকদের কথায়, এটি হল ‘উত্তরাধিকার লাভের উপযোগী শিথিল প্রকারভেদ প্রক্রিয়া’-র এক মডেল। আর এটাই হল ডারউইনীয় বিবর্তনের বনেদ। এর ফলে কৃত্রিম স্বয়ং-প্রজননশীল সিস্টেম তৈরি করার এক নতুন রাস্তা খুলে গেল। এর আগে এত সরল প্রক্রিয়ায় একাজ সমাধা করা যায়নি। স্পষ্টই দেখা গেল, আলোকশক্তি প্রয়োগ করলে সরল অ-জৈব রাসায়নিক থেকে প্রাণ-সদৃশ আচরণ বেরিয়ে আসে।

পেরেজ-মের্কাডের-এর মতে, ওইরকম একটা সিস্টেম হয়তো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়ে উঠেছিল আর তা থেকেই জন্ম নিয়েছেল সেই আদিরূপ যা পরবর্তী সকল প্রাণরূপের জনয়িতা, যাকে বলা হয় ‘শেষ বিশ্বজনীন অভিন্ন প্রাক-প্রজন্ম’।

সূত্র: https://news.harvard.edu/gazette/story/2025/07/a-step-toward-solving-central-mystery-of-life-on-earth/ 22 July , 2025

প্রাণ সৃষ্টির গবেষণা টা বেশ ভালো লাগল। – সিদ্ধার্থ বসু, উদ্ভিদ বিদ্যার শিক্ষক

প্রাণ সৃষ্টির গবেষণা টা বেশ ভালো লাগল। – সিদ্ধার্থ বসু, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষক