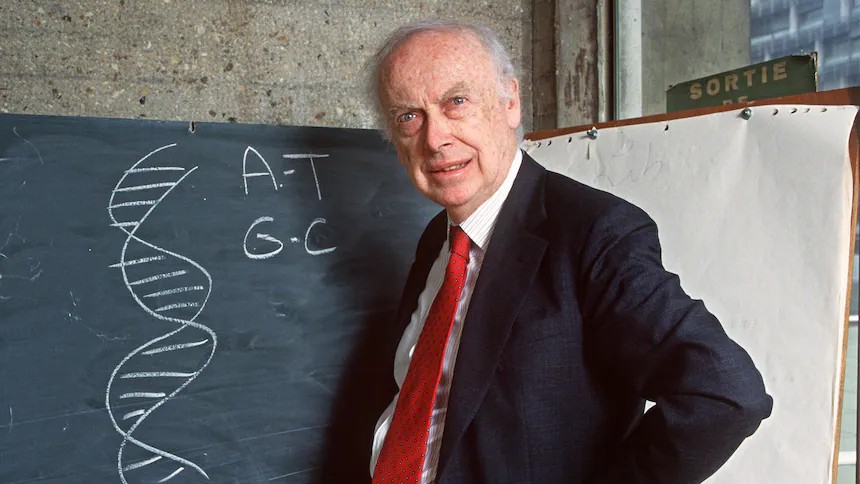

বিংশ শতকের জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন কিছু নাম আছে যাদের কীর্তি মানবসভ্যতার জ্ঞানতন্ত্রকে এক ঝলকে পাল্টে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে, সেই তালিকার শীর্ষের দিকে রয়েছেন সদ্যপ্রয়াত জেমস ওয়াটসন – ডিএনএ-র দু প্যাঁচ ওয়ালা হেলিক্স গঠন উন্মোচনের আবিষ্কারকদের মধ্যে একজন । বিজ্ঞানীরা বলেন, “ডারউইন বললেন আমরা কোথা থেকে এলাম, মেন্ডেল বললেন উত্তরসূরী কী, আর ওয়াটসন-ক্রিক বললেন, ঠিক কি করে এটি কাজ করে।“ কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস যেমন গৌরবময়, তেমনি তা কখনও কখনও মানুষের দুর্বলতা, পক্ষপাত আর সময়ের মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায়। ওয়াটসনের জীবন সেই দ্বন্দ্বেরই এক তীব্র প্রতিচ্ছবি। একদিকে তিনি যুগান্তকারী বিজ্ঞানী, অন্যদিকে বিতর্কিত মন্তব্য ও নিজস্ব আচরণের কারণে বিজ্ঞান সমাজে ক্রমশ একঘরে হয়ে পড়া মানুষ।

১৯৫৩ সালের কথা। বয়স মাত্র ২৫। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে সেই তরুণ আমেরিকান জীববিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মী ফ্রান্সিস ক্রিক এক অজানা রহস্যের মুখোমুখি হন, জীবনের নকশা কেমন দেখতে? রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিনের এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির ছবির সূত্র ধরে তারা আবিষ্কার করলেন জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী সত্য। ডিএনএ-র গঠন আসলে দু প্যাঁচ ওয়ালা (ডবল) হেলিক্স । এই আবিষ্কার, এক নতুন বোধের দিগন্ত খুলে দিল। একটি পাতলা সিঁড়ি যার ধাপগুলি আলাদা হয়ে যায় যাতে ডিএনএ নিজেই অনুলিপি করতে পারে- যা কিনা উত্তরাধিকার এবং জীবনের ভিত্তি। ১৯৬২ সালে ওয়াটসন, ক্রিক ও মরিস উইলকিনস এই কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। সেই মুহূর্তে ওয়াটসন হয়ে ওঠেন এক তরুণ বৈজ্ঞানিক আইকন। আধুনিক জিনতত্ত্বের প্রতীক। ১৯৬৮-এ তিনি নিযুক্ত হন কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরির পরিচালক হিসেবে। সেখানে দীর্ঘ সময় সাংগঠনিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি জিনতত্ত্ব ও ক্যান্সার গবেষণায় বিশ্বমানের এক মঞ্চে পরিণত হয়। পরবর্তীতে, ১৯৯০ সালে, তিনি মানবজিনোম প্রকল্পের প্রথম পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেন। এ ছিল এক বৈপ্লবিক উদ্যোগ, যাকে শুরুতে অনেক বিজ্ঞানীই সংশয় ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৯২ সালে ওয়াশিংটনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাঁকে সেই পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটসনের ভাবমূর্তি এক অস্বস্তিকর রূপ নিতে শুরু করে। তাঁর আত্মজীবনী ‘দ্য ডাবল হেলিক্স’ প্রকাশের সময়ই অনেক বিজ্ঞানী তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হন। বিশেষ করে রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন সম্পর্কে তাঁর অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য। বইটি বিজ্ঞানী সমাজে চাঞ্চল্য তৈরি করলেও, একই সঙ্গে তাঁর আত্মপ্রশংসা এবং সহকর্মীদের অবমূল্যায়নের জন্য সমালোচিত হয়। তবে এর চেয়েও প্রবল বিতর্কের আগুন ছড়িয়ে পড়ে জনসম্মুখে তাঁর পেশ-করা বক্তব্যে। ২০০৭ সালে বর্ণ ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য করেন তিনি। এক ব্রিটিশ সংবাদপত্রকে বলেন: “আমি আফ্রিকার প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী নই। কারণ সামাজিক নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী তাদের বুদ্ধিমত্তা আমাদের মতো বলেই ধরে নেওয়া হলেও, সব পরীক্ষাই দেখায় তা তেমন নয়।“ বিজ্ঞান ও নৈতিকতার দিক থেকে এই বক্তব্য একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরির সমস্ত পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর আমন্ত্রণ বাতিল করে দিতে শুরু করে। ন্যান্সি হপকিন্স ৯০–এর দশকে মহিলাদের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য নিরসনে লড়াই করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ৪০ বছরের বন্ধুত্বের পর, ওয়াটসন হঠাৎই মহিলা বিজ্ঞানী-দের নিয়ে বলে বসলেন, তাঁর ধারণা ‘মেয়েরা বড় কিছু করতে পারে না’। অথচ ন্যান্সি জানান, “যখন প্রায় কোনও পুরুষই নারীদের সমর্থন করত না, তখন তিনিই আমাকে পিএইচ ডি করার জন্য জোর দিয়েছিলেন এবং আমার পক্ষে তা করা সম্ভব করেছিলেন”। এই ধরনের মন্তব্য বুঝিয়ে দেয়, বিজ্ঞান চর্চাকারী হিসেবে তাঁর সাফল্যর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির মিল ছিল না। এককালে যে মানুষ বিজ্ঞান জগতের মঞ্চে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, তিনি এখন হয়ে পড়লেন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। ওয়াটসনের অবদান অনস্বীকার্য। ডিএনএ গঠনের সূত্র তো কেবল এক বৈজ্ঞানিক রহস্যের সমাধান নয়, চিকিৎসা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফরেনসিক বিজ্ঞানের ভিত্তিও বটে। তাঁর উদ্যোগেই যুক্তরাষ্ট্রে মানব জিনোম প্রকল্প গতি পায়। মানব ডিএনএ-র পূর্ণ মানচিত্র নির্মাণের পথ খুলে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের এই অবদান যতই দীপ্ত হোক, তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান, বিশেষত বর্ণ, লিঙ্গ ও সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে তাঁর মন্তব্য, আজকের প্রজন্মের কাছে এক বেদনাদায়ক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। একজন বিজ্ঞানীর নৈতিক দায়িত্ব কোথায় শেষ হয়? বিজ্ঞানের নায়কেরা কি তাঁদের মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত?

জেমস ওয়াটসনের জীবন যেন এক দোদুল্যমান পাল্লা। এক পাশে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা, অন্য পাশে গভীর নৈতিক বিভ্রান্তি। তিনি ছিলেন একাধারে আবিষ্কারক ও বিতর্কের কারিগর। ইতিহাস হয়তো তাঁর নামকে মুছে ফেলবে না, কিন্তু সেটি থাকবে দ্বিধাবিভক্ত বর্গে। একজন মহান বিজ্ঞানী, যিনি নিজের বুদ্ধির দীপ্তি দিয়ে জীবনের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে নিজের মুখের কথায় ছায়া ফেলেছিলেন সেই দীপ্তিরই উপর। আজ যখন বিজ্ঞান ক্রমে আরও গ্রহিষ্ণু ও নৈতিক হওয়ার চেষ্টা করছে, তখন ওয়াটসনের জীবন আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। কী সে শিক্ষা? বিজ্ঞান শুধু মস্তিষ্কের নয়, মূল্যবোধেরও বিষয়। জ্ঞানের অগ্রগতি তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা মানবতার মর্যাদাকে সম্মান করে। ওয়াটসন হয়তো সেই সীমারেখা টানতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবু তাঁর আবিষ্কার মানব ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে। যেখানে ডিএনএ-র দু প্যাঁচ ওয়ালা হেলিক্স গঠন আমাদের জীবনের মতোই, একই সঙ্গে আলোকিত এবং জটিল।

সূত্রঃ James Watson, dead at 97, was a scientific legend and a pariah among his peers; by Sharon Begely; STAT 10; 7th Nov 2025