নিউক্লিয় বিদ্যুৎ বা বোমার কথা আমরা সকলেই জানি। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও আজকাল নিউক্লিয় প্রযুক্তির বহু প্রয়োগের কথা আমরা জানি; এমআরআই, পেট বা স্পেক্ট স্ক্যান, হ্যাড্রন থেরাপি ইত্যাদি রোগ নির্ধারণ ও চিকিৎসাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে ট্রেসার আইসোটোপের ব্যবহার, গৃহস্থালি ও অন্যান্য জায়গায় ফায়ার এলার্ম, এমন বহু জায়গাতেই এখন নিউক্লিয় প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার হচ্ছে। এই লেখাতে আমরা অন্য এক ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির প্রয়োগের কথা বলব; তা হল ফরেনসিক অর্থাৎ অপরাধের তথ্যপ্রমাণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

গোয়েন্দা গল্প আমাদের সকলেরই প্রিয়, তাদের মধ্যে প্রায়ই ফরেনসিক বিজ্ঞানের দেখা পাওয়া যায়। কেমনভাবে নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যা তার কাজে আসছে তার একটা উদাহরণ দেখা যাক। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে যে টিনটোরেটোর যীশু গল্পে ছবি যে জাল তা ধরিয়ে দিয়েছিল কাঁচা রঙের উপরে আটকে থাকা তিনটে শ্যামা পোকা। ২০১৯ সালে ফরাসি গোয়েন্দাদের উপরে দু’টি ছবি জাল কিনা দেখার দায়িত্ব পড়ে। বলা হচ্ছিল যে ছবিদুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বা বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে আঁকা। এখানে বিষয়টা অত সহজ ছিল না। গোয়েন্দারা কার্বন ডেটিং বা কালনিরূপণ পদ্ধতির শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

কার্বন কালনিরূপণ বিষয়টা বোঝা শক্ত নয়। প্রকৃতিতে যে কার্বন পাওয়া যায়, তার মধ্যে থাকে কার্বনের তিনটি আইসোটোপ থাকে, তাদের দুটিকে আমাদের প্রয়োজন। সাধারণ আইসোটোপটি হল C-12, এতে আছে ছ’টা করে প্রোটন ও নিউট্রন। অন্য একটা আইসোটোপ হল C-14, তাতে নিউট্রন থাকে ছ’টার জায়গায় আটটা। বাতাসের নাইট্রোজেনের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির বিক্রিয়ায় তৈরি হয় এই আইসোটোপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে নিউক্লিয় বোমা বিস্ফোরণের জন্যও এই আইসোটোপ বায়ুমণ্ডলে বেশি তৈরি হয়েছিল, অবশ্য এখন তা অনেক কমে এসেছে। বাতাসে কার্বন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়াতে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। সবুজ উদ্ভিদ তা গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে, ফলে কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে কিছু C-14 থাকে। আবার প্রাণীরা খাবারের সঙ্গে সেই C-14 আইসোটোপ নেয়, ফলে তাদের দেহেও কিছু পরিমাণ সেই আইসোটোপ ঢ্যকে পড়ে। জীবন্ত দেহে প্রতি এক লক্ষ কোটি কার্বন নিউক্লিয়াসে একটি করে C-14 পাওয়া যায়। কিন্তু জীবের মৃত্যু হলে তার দেহে আর নতুন করে কার্বন নেওয়ার সম্ভাবনা নেই। C-12 স্থায়ী, কিন্তু C-14 তা নয়, তার তেজষ্ক্রিয় ক্ষয় হয়। সুতরাং তার সংখ্যা কমতে থাকে। এর অর্ধায়ু ৫৭৩০ বছর, অর্থাৎ ওই সময়ে তার পরমাণুর সংখ্যা কমে অর্ধেক হয়ে যাবে। আবার তার দ্বিগুণ সময়ে পরমাণুর সংখ্যা কমে হবে শুরুর মানের চারভাগের এক ভাগ। কোনো জীবের দেহাংশে C-12ও C-14-এর অনুপাত গুনে তার মৃত্যু কত বছর আগে হয়েছিল বলা সম্ভব। অবশ্য পঞ্চাশ হাজার বছরের বেশি এই পদ্ধতি কাজ করে না।

ছবিদুটি ছিল ক্যানভাসের উপরে আঁকা তৈলচিত্র। আধুনিক কালে অনেক ক্যানভাস পিভিসি দিয়ে তৈরি হলেও আগেকার উপাদান ছিল তুলা বা শন। এই দুয়েরই উৎস উদ্ভিদ। ফরাসি গোয়েন্দারা ক্যানভাসদুটি থেকে সামান্য অংশ নিয়ে কার্বনের দুই আইসোটোপের অনুপাত পরীক্ষা করেন। তাঁরা প্রমাণ করেন যে ক্যানভাসদুটি নিতান্তই নতুন, সম্ভবত এই শতাব্দীতেই তাদের সৃষ্টি। কোনোমতেই ক্যানভাসদুটি ১৯৫৬ সালের থেকে পুরানো নয়। যে দুই শিল্পীর ছবি বলে চালানো হচ্ছিল, তাঁরা দুজনেই ১৯৪০-এর দশকে মারা গেছেন। সুতরাং দুটি ছবিই জাল।

এখানে একটা পুরানো গল্প বলি। ইতালির টুরিন শহরের ক্যাথিড্রালে একটা কাপড় আছে, যার উপরে মানুষের অবয়বের মত আবছা এক ছবি আছে। খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসীদের অনেকের কাছে ওই কাপড়টি অত্যন্ত পবিত্র। তাঁরা মনে করেন যে যীশুকে ক্রুশ থেকে নামানোর পরে তাঁর দেহ ওই কাপড় দিয়ে মোড়া হয়েছিল, অলৌকিকভাবে তাতে তাঁর দেহের ছাপ উঠেছে। কিন্তু অনেকেরই সন্দেহ ছিল, কারণ ১৩৫০ সালের থেকে পুরানো কোনো লেখাতে এমন কোনো কাপড়ের কথা পাওয়া যায় না। ১৯৯৮ সালে কাপড়ের একটা ছোটো টুকরোর C-14 বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কাপড়টির বয়স অনেক কম; ১২৬০ থেকে ১৩৯০ সালের মধ্যের কোনো সময় তৈরি হয়েছিল। কাজেই যীশুখ্রিস্টের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।

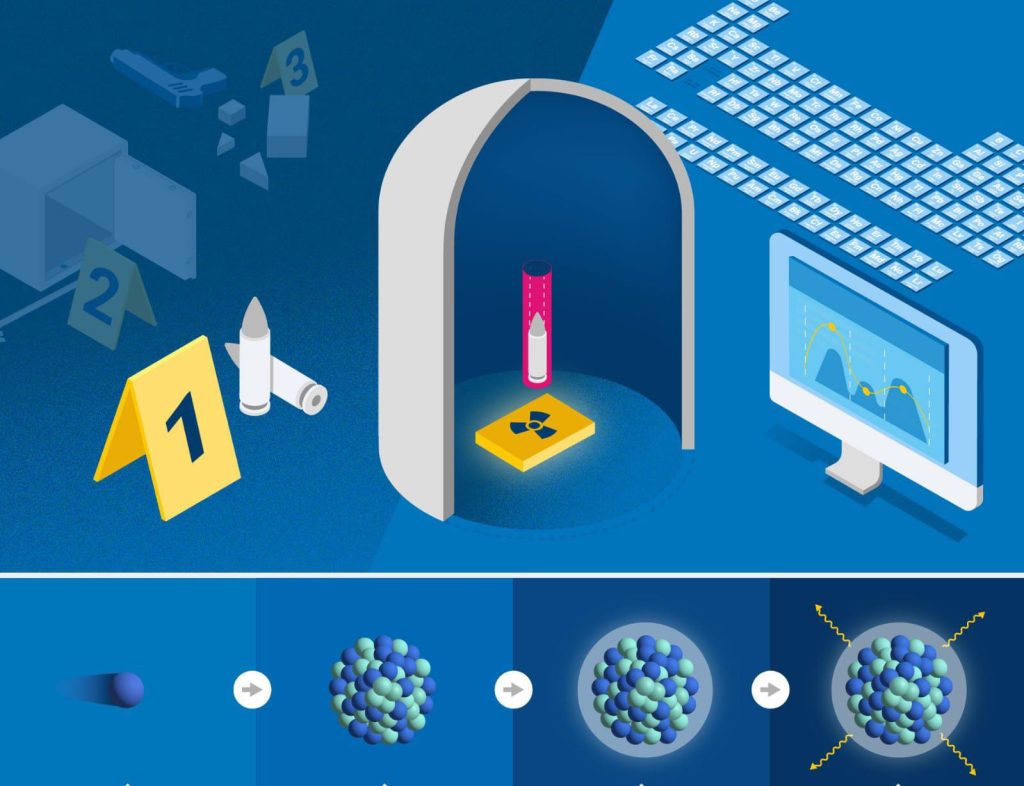

তবে জালিয়াতরাও কম চালাক নয়। তার অনেক সময় পুরানো ক্যানভাস জোগাড় করে তার উপরে ছবি আঁকে। ফলে সেখানে এই পদ্ধতি কাজ করে না। এখানে অন্য উপায় গোয়েন্দারা ব্যবহার করেন। আধুনিক কালে যে রঙ ব্যবহার করা হয়, তার উপাদান প্রাচীনকালের রঙের থেকে অনেক আলাদা। কাজেই ছবির রঙে কোন মৌলিক পদার্থ কত পরিমাণ আছে তা জানলে বলা সম্ভব ছবিটা নতুন না পুরানো। কিন্তু রাসয়ানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি এখানে অচল, কারণ যদি ছবিটা আসল হয়, তার থেকে রঙ চেঁচে তুলে নিলে সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তার বদলে গোয়েন্দারা ছবির উপরে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করেন। নিউট্রনরা রঙের উপাদান বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নতুন নিউক্লিয়াস তৈরি করে, যারা তেজস্ক্রিয়। আলাদা আলাদা ধরনের তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অর্ধায়ুকাল আলাদা আলাদা, আবার তাদের থেকে যে গামা বিকিরণ বেরোয় তার শক্তিও আলাদা আলাদা। অর্থাৎ অর্ধায়ু কাল এবং গামা রশ্মি বিশ্লেষণ করে রঙে কোন মৌলিক পদার্থ কত পরিমাণে আছে তা বলা সম্ভব। তার থেকে বোঝা যায় সেই রঙ কোন যুগে তৈরি হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে ছবির কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ কয়েক লক্ষ পরমাণুর মধ্যে একটি দুটি মাত্র বিক্রিয়াতে অংশ নেয়। বিভিন্ন নিউক্লিয় পদ্ধতি ওই সামান্য সংখ্যাও নির্ভুল্ভাবে মাপতে পারে, তবে তাদের নিয়ে আলোচনার সুযোগ এই ছোট লেখাতে নেই।

এই একইভাবে এয়ারপোর্টে বা অন্যত্র মালপত্রের মধ্যে বিস্ফোরকের সন্ধান করা যায়। এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল নাইট্রোগ্লিসারিন, টিএনটি বা আরডিএক্স জাতীয় প্লাস্টিক বিস্ফোরকের জন্য, কারণ কোনো ধাতু থাকে না বলে এক্সরে স্ক্যানে এই ধরনের বিস্ফোরককে ধরা ভীষণ কঠিন। প্লাস্টিক বিস্ফোরকের একটা মুখ্য উপাদান হল নাইট্রোজেন। সাধারণ নাইট্রোজেনের নিউক্লিয়াসে আছে সাতটি করে প্রোটন ও নিউট্রন। এই N-14-কে নিউট্রন দিয়ে ধাক্কা মারলে তৈরি হয় নাইট্রোজেনের আইসোটোপ N-15, একই সঙ্গে 10.8 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির একটা গামা রশ্মি বেরোয়। এই গামা রশ্মি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয় না, এবং এর ভেদনক্ষমতা খুব বেশি। ফলে মালপত্র নিউট্রন স্ক্যান করলে সহজেই তার মধ্যে প্লাস্টিক বিস্ফোরক আছে কিনা বোঝা যায়।

আর একটা উদাহরণ দেখা যাক যেখানে নিউক্লিয় বিজ্ঞান প্রমাণ করেছিল যে অপরাধটা আসলে ঘটে নি। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন নির্বাসনে মারা যান, অনেকদিন পর্যন্ত সন্দেহ ছিল যা তাঁকে খাবারের সঙ্গে আর্সেনিক বিষ মিশিয়ে খুন করা হয়েছিল। আর্সেনিক চুলের মধ্যে জমা হয়। নেপোলিয়নের জীবনের বিভিন্ন সময়ের কাটা চুল সংরক্ষণ করা হয়েছিল। তাঁর ছোটবেলার, নির্বাসন ও মৃত্যুর সময়কার চুল নিউক্লিয় রিঅ্যাক্টরে রেখে তাদের উপর নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। আর্সেনিকের একমাত্র স্থায়ী আইসোটোপ হল As-75, নিউট্রনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সে তৈরি করে As-76। এর থেকে একটি গামা রশ্মি বেরোয়। সেই গামা রশ্মির সংখ্যা মেপে দেখা গিয়েছিল যে নেপোলিয়নের চুলে সত্যিই আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তা বেশি ছিল। ফলে খুন করার গল্পটা সত্যি নয়; সম্ভবত সেই যুগের কোনো খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণ আজকের থেকে বেশি থাকত।

নিউক্লিয় পদ্ধতিতে খুব অল্প পরিমাণ পদার্থকেও শনাক্ত করা যায় এবং তার আইসোটোপের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন সিসা দিয়ে তৈরি হয় বুলেট; বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া সিসার মধ্যে আইসোটোপের অনুপাত আলাদালাদা হয়। তাই বুলেটের সিসা বিশ্লেষণ করে সেটা কোন কারখানাতে তৈরি জানা সম্ভব। তেমনি বন্দুকের অন্য গুলির সঙ্গে উপাদানের অনুপাত মিলিয়ে বলা সম্ভব ওই বন্দুক থেকেই গুলিটা ছোঁড়া হয়েছিল কিনা। গুলি ছোঁড়ার সময় হাতে বা জামাকাপড়ে বারুদের খুব সামান্য পরিমাণ লেগে যায়, তার পরিমাণও নিউক্লিয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়।

লেখা আর দীর্ঘায়িত করব না। নিউক্লিয় ফরেনসিকের আরো একটা দিক আছে, তা হল নিউক্লিয় বোমা বা রিঅ্যাক্টরে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থের চোরাচালান রোধ। বিশেষ করে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে আতঙ্কবাদী হামলার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এই নিয়ে পরে আলোচনার ইচ্ছা রইল।