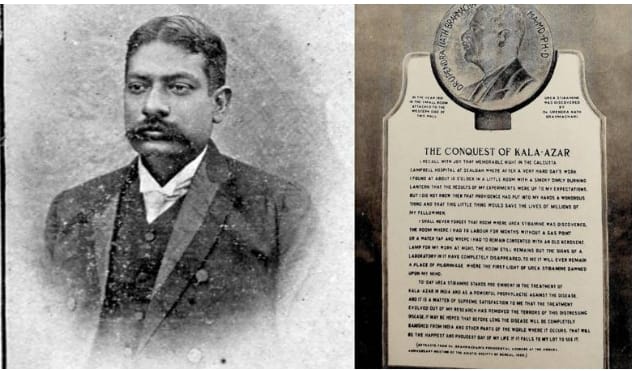

ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী শিয়ালদহর ক্যাম্বেল স্কুলের ১০ হাত x ৬ হাত এক ঘুপচি ল্যাবে ১৯১৫ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত কাজ করে ১৯২২ সালে তৈরি করেছিলেন ইউরিয়া স্টিবামিন নামক এক রাসায়নিক পদার্থ, যা লিশম্যানিয়া পরজীবী-নিধনে পারঙ্গম। এক রকম রক্তচোষা বালুমাছির দ্বারা বাহিত এই লিশম্যানিয়া পরজীবীটি মানুষের দেহে আস্তানা গেড়ে লিশম্যানিয়াসিস নামক অসুখ বাধায়। নামের উৎস উইলিয়াম লিশম্যান, যিনি ১৯০০ সালে কলকাতায় এক রোগীর প্লীহার মধ্যে এই জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন। যকৃত ও প্লীহার লিশম্যানিয়াসিস-এর বৈজ্ঞানিক নাম ভিসেরাল লিশম্যানিয়াসিস, আর তারই অন্য নাম কালাজ্বর; এক সময় দমদম জ্বরও বলা হত। আপামর বাঙালি জানে, সুকুমার রায় ১৯২৩ সালে ওই অসুখে মারা গিয়েছিলেন।

১৯০১ থেকে কিছুদিন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে প্যাথলজি আর মেটিরিয়া মেডিকা পড়ানোর পর কলকাতায় এসে যখন উপেন্দ্রনাথ ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হলেন, সেসময় লিশম্যানিয়াসিস জোর সোরগোল ফেলে দিয়েছে। প্রতি বছর হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হচ্ছে ওই রোগে। জানা গেল, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে এক ডাক্তার অ্যান্টিমনি ব্যবহার করে এ রোগে কিছু ফল পেয়েছেন। অ্যান্টিমনিকে ব্যবহার করে রাসায়নিক জীবাণু-যুদ্ধে আরো কতদূর এগোনো যায়, তা নিরূপণ করার কাজে নামলেন উপেন্দ্রনাথ। ১৯০৭ সালে সংশ্লেষিত আর্স্ফেনামিন (স্যালভার্সান) দিয়ে দেখলেন, কোনো ফল হল না। ১৯১৫ সালে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজের (পরে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের) প্যাথলজির অধ্যাপক লিওনার্ড রজার্স (১৮৬৮-১৯৬২) টার্টারিক অ্যাসিডের সঙ্গে পটাশিয়াম আর অ্যান্টিমনি মিশিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, যৌগটা এতই বিষাক্ত যে, জীবাণু যত না কাবু হয়, তার থেকে বেশি কাবু হয় মানুষ। রজার্স-এর ওই যৌগে পটাশিয়ামের বদলে সোডিয়াম ব্যবহার করে উপেন্দ্রনাথ দেখলেন, তাতে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কিছুটা কমল বটে, কিন্তু সে ওষুধ ব্যবহার করতে হয় অতি দীর্ঘদিন ধরে, যেটা বাস্তবসম্মত নয়। ‘ধাতব অ্যান্টিমনিকে গুঁড়ো করে ক্লোরোফর্মে মিশিয়ে … তৈরি হল কলয়ডাল অ্যান্টিমনি। এই কলয়ডাল অ্যান্টিমনির দ্রবণে ফর্ম্যালডিহাইড মিশিয়ে রোগীর দেহে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে ভালো ফল পাওয়া গেল।’ লান্সেট-এ প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে তিনি জানালেন তিনি একটি সুস্থায়ী কলয়েড তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন যাকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এগিয়ে চলল তাঁর গবেষণা।

এরপর তাঁর নজর গেল অ্যান্টিমনির পঞ্চ-যোজী (পেন্টাভ্যালেন্ট) যৌগগুলির দিকে। তারই একটি হল প্যারা-অ্যামিনো-ফিনাইল-স্টিবিনিক অ্যাসিড গোষ্ঠী, যা নিয়ে জার্মানিতে অধ্যাপক হান্স শ্মিট সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছিলেন। এই গোষ্ঠীরই একটি যৌগর নাম ইউরিয়া স্টিবামিন। এইটি ব্যবহার করে চমৎকার ফল পেলেন উপেন্দ্রনাথ। ল্যাবের টেস্ট টিউবে লিশম্যানিয়া জীবাণু অনেকখানি কাবু হল।

এবার চাই মানুষ-রোগীর উপর পরীক্ষা। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে যথেষ্ট সংখ্যক রোগী? এবং কোথায় পাওয়া যাবে সংগৃহীত উপাত্ত্ বিশ্লেষণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক অবকাঠামো? সদ্য-স্থাপিত কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন হতে পারত এর আদর্শ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সেখানকার কর্তারা, বিশেষত লিওনার্ড রজার্স এবং এল নেপিয়ার, তাঁর এই আবিষ্কারকে পাত্তাই দিলেন না। তাঁদের যুক্তি, উপেন্দ্রনাথ-নির্দেশিত পথে ইউরিয়া স্টিবামিন-এর সুস্থায়ী যৌগ তৈরি করতে গিয়ে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং ও-পন্থা পরিত্যাজ্য। তাতে অবশ্য শাপে বর হল। কালাজ্বরের আক্রমণে হাজার হাজার চা-শ্রমিকের মৃত্যুতে দিশেহারা এবং মরীয়া আসাম প্রশাসনের আহ্বানে উপেন্দ্রনাথ সরাসরি আসামের চা-বাগানে মরণাপন্ন কালাজ্বর-রোগীদের ওপর ইউরিয়া স্টিবামিন প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। অভাবনীয় ফল মিলল।

অথচ বাস্তবে উপেন্দ্রনাথের তৈরি ওষুধ যখন হাজার হাজার শ্রমিক-রোগীর প্রাণ বাঁচাচ্ছে, তখন কলকাতার সরকারি চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক অদ্ভুত বিরোধিতা-তথা-অনীহা লক্ষ্য করা গেল। কেউ লিখলেন, ইউরিয়া স্টিবামিন যৌগটি অস্থায়ী, তাকে সুস্থায়ী অবস্থাতে সংগ্রহ করাই সম্ভব না। ঘুরিয়ে বলা হল, উপেন্দ্রনাথ মিথ্যা দাবি করছেন। ট্রপিক্যাল স্কুলের বিরূপ সমালোচনার কথা আগেই বলেছি। এই বিরোধিতা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অনেক পরে ১৯৩৯ সালে বিলেত থেকে প্রকাশিত ব্রিটিশ এনসাইক্লোপিডিয়া অব মেডিক্যাল প্র্যাকটিস-এও ভারতে কালাজ্বরের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রবন্ধে লিওনার্ড রজার্স এ ওষুধের ভূমিকার কোনো উল্লেখই করলেন না। লড়াকু উপেন্দ্রনাথ অবশ্য প্রত্যেকটি অভিযোগের অকাট্য স-সাবুদ উত্তর দিতে কসুর করেননি।

এই সরকারি বিরোধিতা-তথা-অনীহারই কি বলি হয়েছিলেন সুকুমার রায়? সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠ, সরকারি মেয়ো হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র কি সেই কারণেই সুকুমারকে ওই ওষুধের উপকার থেকে বঞ্চিত করলেন? তিনি যখন সুকুমারের চিকিৎসা করছেন, ‘বায়ু-পরিবর্তনের’ পরামর্শ দিচ্ছেন, তখন কিন্তু বাজারে এসে গেছে ইউরিয়া স্টিবামিন। বাস্তবিক, ইতিহাসের ভয়ানক পরিহাস এই যে, সুকুমার রায়ের মৃত্যুর মাত্র দশদিন পর ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩, ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাবের এক সভায় স্বদেশি চেতনায় উদ্বুদ্ধ ডা. নীলরতন সরকার এ ওষুধের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, জার্মানরা তাদের ক্রুপ কামানের জন্য, কিংবা ফরাসিরা তাদের নৌবহরের জন্য যতখানি গর্ববোধ করে, ইউরিয়া স্টিবামিনের জন্য বাঙালিদের ঠিক ততখানিই গর্ববোধ করা উচিত। আসামের জনস্বাস্থ্য আধিকারিক ১৯৩৩এর বার্ষিক প্রতিবেদনে লিখেছিলেন: ‘ … ১৯২৩ সালের পর থেকে বর্তমান বছরের শেষ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ৩২৮,৫৯১ জন লোককে এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে। এতটুকু অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায়, এ রাজ্যে প্রায় ৩.২৫ লক্ষ মূল্যবান প্রাণ এর ফলে রক্ষা পেয়েছে।’

এতসবের পরেও কলকাতার একশ্রেণির ডাক্তারের মনে যে কী দ্বিধা কাজ করছিল, কেন যে তাঁরা সুকুমার রায়কে এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করলেন না, বলা মুশকিল। দেবাশিস মুখোপাধ্যায় অবশ্য সত্যজিৎ রায়ের মৌখিক সাক্ষ্যর উল্লেখ করে জানিয়েছেন, সুকুমার রায়কে নাকি ইউরিয়া স্টিবামিন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কাজ হয়নি। এটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য? প্রথমত, সত্যজিৎ অন্যের কাছ থেকে শুনে এই কথা বলেছিলেন, কারণ তিনি নিজে পিতার মৃত্যুকালে নিতান্ত শিশু। দ্বিতীয়ত, এমন একটা সাড়া-জাগানো সদ্য-আবিষ্কৃত ওষুধ সুকুমার রায়ের ওপর প্রয়োগ হল, অথচ কোথাও তার কোনো লিখিত নিদর্শন রইল না, এটা মেনে নেওয়া শক্ত, বিশেষ করে যেখানে সুকুমার-বান্ধব দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র স্বয়ং সুকুমারের চিকিৎসা করছিলেন। তৃতীয়ত আর কারও কোনো স্মৃতিচারণে সুকুমারের ওপর ওই ওষুধ প্রয়োগের কোনো উল্লেখ নেই। রহস্যটা অতএব থেকেই যায়। সেইসঙ্গে আফশোসটা। বাঙালি জাতির এতবড়ো ট্রাজেডি কি নিবার্য ছিল না?

সূত্রনির্দেশ

নারায়ণচন্দ্র চন্দ, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, লেখনী প্রকাশন, ২০০৪, পৃ্ষ্ঠা ২৭৪

ওই, ২০৮

কৃষ্ণা রায়, ‘আলোকপ্রবাহে একটি জ্যোতিষ্ক: স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারী’, Hooghly College 175, Hooghly Mohsin College 175th Anniversary Volume, 2011, পৃ্ষ্ঠা ২১০

স্বাতী ভট্টাচার্য, চক্রব্যূহে বৈজ্ঞানিক, মিত্র ও ঘোষ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ২৭

Rajinder Singh, ‘U N Brahmachari: Scientific Achievements and Nomination for the Nobel Prize

and the Fellowship of the Royal Society of London’, Indian Journal of History of Science , March 2019