প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, একটি বিখ্যাত পরীক্ষণ থেকে কেঅস বা বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের ধারণার সূত্রপাত। সেটি কোনো পেট্রি ডিশ, বিকার বা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মানমন্দির থেকে আসেনি —এসেছিল রয়্যাল ম্যাকবি এলজিপি-৩০ নামক কম্পিউটার থেকে। এই ডেস্ক-আকারের কম্পিউটারটির ওজন ছিল প্রায় ৮০০ পাউন্ড। সেটা চলার সময় মনে হত যেন একটি প্রপেলার প্লেন উড়ে যাচ্ছে। এতটাই শব্দ হতো যে, এটিকে এমআইটির বিল্ডিং ২৪-এর পঞ্চম তলায় একটি আলাদা কক্ষে রাখা হয়েছিল। এই কম্পিউটারে ইনপুট দিতেন আবহাওয়াবিদ এডওয়ার্ড নর্টন লরেঞ্জ।

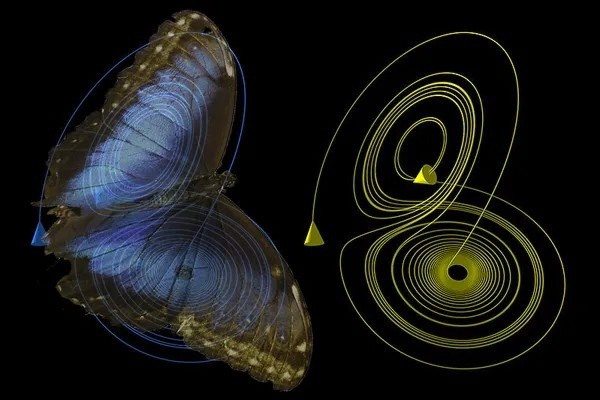

প্রচলিত ছিল, লরেঞ্জ এলজিপি-৩০ ব্যবহার করে বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণাকে উল্টে দেন। ১৯৬১ সালে, তিনি আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিরূপণের জন্য কিছু সমীকরণ কম্পিউটারে চালু করেন। কিন্তু দেখেন, প্রাথমিক মানে সামান্য পার্থক্য থাকলেই ফলাফল সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। এই প্রাথমিক অবস্থার সংবেদনশীলতাই পরে “বাটারফ্লাই ইফেক্ট” নামে পরিচিতি পায়। এটি ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেওয়া প্রায় অসম্ভব করে তোলে। কিন্তু এগুলোর আচরণ পুরোপুরি এলোমেলোও ছিল না। খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, এগুলো একটি নির্দিষ্ট আকৃতির চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। এটি পরে “স্ট্রেঞ্জ অ্যাট্রাক্টর” নামে পরিচিত হয়।

কিন্তু কাহিনীতে মোড় ঘুরলো তার কিছুদিন পরেই ,যখন জানা গেল লরেঞ্জ নিজে সেই কম্পিউটার চালাচ্ছিলেন না। সে এক অজানা গল্প, যা আধা শতাব্দী ধরে আড়ালে ছিল। বছর কয়েক আগে, এমআইটির এক বিজ্ঞানী একটি অপরিচিত নাম খুঁজে পেয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। সেই অনুসন্ধান তাঁকে নিয়ে যায় এমআইটির আর্কাইভে, কংগ্রেস লাইব্রেরির তাকে এবং তিনটি রাজ্য ও পাঁচ দশকের অতীত পেরিয়ে। তিনি খুঁজে পান দুই নারী প্রোগ্রামারের তথ্য – মার্গারেট হ্যামিল্টন ও এলেন ফেটার। এরাই এই প্রোগ্রামিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই বৈপ্লবিক আবিষ্কারের পিছনে তাঁদের অবিচ্ছেদ্য অবদান। কিন্তু তাঁদের অবদান সেই সময় ও পরবর্তীকালে মূলধারার ইতিহাসে কোনো স্বীকৃতি পায়নি।

২০১৭ সালের শেষদিকে, প্রয়াত বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড লরেঞ্জকে সম্মান জানাতে এমআইটির লরেঞ্জ সেন্টারের সহ-পরিচালক এবং ভূ-ভৌতবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল রথম্যান একটি সিম্পোজিয়ামের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে রথম্যান লরেঞ্জের যুগান্তকারী গবেষণাপত্র “Deterministic Nonperiodic Flow “ আবার পড়ে দেখছিলেন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রটি ছিল বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের ভিত্তি। রথম্যান বহুবার এটি পড়িয়েছেন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের।

কিন্তু এবার তাঁর চোখে পড়ল এমন কিছু, যা আগে দেখেননি। তিনি দেখলেন লরেঞ্জ ওই গবেষণাপত্রের কৃতজ্ঞতা স্বীকার অংশে লিখেছেন-“Special thanks are due to Miss Ellen Fetter for handling the many numerical computations.”

রথম্যান অবাক হয়ে ভাবলেন এই এলেন ফেটার কে? এত গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণাপত্র যা কম্পিউটেশনাল পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে অন্যতম , অথচ এই নারীর সম্পর্কে কোথাও আর কিছুই লেখা নেই! লরেঞ্জকে নিয়ে অসংখ্য বই, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ লেখা হলেও, ফেটারের নাম কোথাও নেই।

তখন অনলাইনে খোঁজাখুঁজির মাধ্যমে রথম্যান জানতে পারলেন যে এলেন ফেটার ১৯৬৩ সালে একজন পদার্থবিজ্ঞানী জন গিলকে বিয়ে করে নাম পাল্টে হয়েছেন এলেন গিল। রথম্যানের এক সহকর্মীর মনে পড়ল, এমআইটিতে একসময় একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্রী ছিলেন সারা গিল— যিনি সম্ভবত এলেন ও জন গিলের কন্যা। রথম্যান যোগাযোগ করলেন তাঁর সঙ্গে, এবং তাঁর মাধ্যমেই এলেন গিলের ফোন নম্বর পান।

এলেনের সঙ্গে কথা বলার পর রথম্যান আরও এক নারী র নাম জানলেন, যিনি ফেটারের আগে লরেঞ্জের প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁর নাম মার্গারেট হ্যামিলটন।

এলেন বলেন হ্যামিল্টন ১৯৫৯ সালে MIT-তে যোগ দেন। তখন তাঁর প্রোগ্রামিং-এর কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। সেই সময় কারোই সে অভিজ্ঞতা বিশেষ ছিল না। লরেঞ্জের সহায়তায় তিনি প্রোগ্রামিং শেখেন। কম্পিউটারের পাঞ্চড পেপার টেপে নিজ হাতে গর্ত করে কোড সম্পাদনা করেতেন। একবার রাত তিনটে কি চারটের সময় তিনি এক পার্টি থেকে ফেরার সময় বুঝতে পারেন যে পরের দিনের ফলাফল পাওয়ার জন্য কম্পিউটার চালু করেননি। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গিয়ে কম্পিউটার চালু করেন। আরেকবার, একটি ত্রুটি সংশোধনের পর নতুনভাবে কম্পিউটার চালাতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে যান তিনি। তখন তিনি এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যা প্রচলিত জটিল ডিবাগিং প্রক্রিয়া থেকে আলাদা।

লরেঞ্জ খুব খুশি হন হ্যামিলটনের এই অভিনব কৌশলে। তিনি কম্পিউটারে ব্যবহৃত পেপার টেপটিকে হলওয়ের বরাবর মেলে ধরতেন এবং বাইনারি কোডে সংশোধন আনতেন পেন্সিল দিয়ে গর্ত করে বা স্কচ টেপ দিয়ে আগের গর্ত ঢেকে দিয়ে। যেখানে দরকার গর্ত করে ১ লিখতেন আর ০ ঢাকতেন টেপ দিয়ে। লরেঞ্জ এটা দেখে খুব মজা পেতেন। এই কাজ ছিল অত্যন্ত জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ। হ্যামিল্টন নিজ কৌশলে ডিবাগিং পদ্ধতি সহজ করেন, যাতে দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায়। কম্পিউটার রুমে কিছু ডেস্ক ছিল বটে, কিন্তু এলজিপি-৩০-এর প্রচণ্ড শব্দের কারণে লরেঞ্জ, তাঁর সেক্রেটারি, প্রোগ্রামার ও গবেষকরা কাছের অন্য একটি অফিস ভাগ করে ব্যবহার করতেন।

তাদের প্রথম কাজ ছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একটি সরলীকৃত রূপ তৈরি করা, যেন সেটিকে একটি “বোতলে বন্দি” করা যায়। এই উদ্দেশ্যে, লরেঞ্জ ঘূর্ণায়মান এবং স্তরীকৃত এক তরল গ্যাসের গতিবিধি বর্ণনা করতে ১২টি সমীকরণ তৈরি করেন। তারপর দলটি এই সমীকরণগুলো কম্পিউটারে কোড করে।

কখনো কখনো, কম্পিউটার যেসব “আবহাওয়া” তৈরি করত, তা ছিল সম্পূর্ণ নিয়মিত এবং ঘড়ির মতো পূর্বানুমানযোগ্য। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট ইনপুট দিয়ে লরেঞ্জ আবিষ্কার করলেন এমন এক প্রস্থ ফলাফল যা নিয়মবহির্ভূত, পরিবর্তনশীল, কিন্তু এলোমেলো নয়। তাঁরা কম্পিউটারকে নির্দেশ দেন যে, ধীরে ধীরে একেকটি চলরাশির মান ছাপার মাধ্যমে একটি গ্রাফ তৈরি করতে। যেমন, সবচেয়ে শক্তিশালী পশ্চিমা বায়ুর অক্ষাংশ কেমন বদলাচ্ছে। তাঁরা সেই মুদ্রণলিপি দেখতে বসে যেতেন। এমনকি মাঝেমধ্যে বাজিও ধরতেন যে পরবর্তী মান কী আসবে।

একদিন তাঁরা গ্রাফ নয়, সময় ও কিছু চলরাশির মান প্রিন্ট করাচ্ছিলেন — আগের এক আবহাওয়া সিমুলেশনের ফলাফল আবার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আগের মুদ্রণ থেকে প্রথম দিকের মানগুলি হাতে লিখে কম্পিউটারে দেওয়া হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, মানগুলো আগের মতোই। কিন্তু একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। কম্পিউটার অভ্যন্তরীণভাবে মান রাখত ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত, কিন্তু প্রিন্টার কাগজ বাঁচাতে মানগুলো তিন দশমিক স্থানে গোল করে ছাপত। ফলে, আগের মুদ্রণের যে মানগুলো নতুন রান-এর ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলো আসলে আগের মান থেকে সামান্য আলাদা ছিল। লরেঞ্জ কফি আনতে বের হন। ফিরে এসে দেখেন, নতুন রান-এর প্রথমদিকের মান আগের মতোই, কিন্তু কিছু সময় পরে দুইটি সিমুলেশনের মান সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। নিতান্ত সামান্য প্রাথমিক পার্থক্য এমন বিপুল পরিবর্তন আনছে! এখানেই ধরা দেয় বিশৃঙ্খলার মূল স্বরূপ — ছোট একটি পরিবর্তন ভবিষ্যতে মস্ত প্রভাব ফেলে। লরেঞ্জ সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যা দেন যে একটি সীগাল পাখা ঝাপটালেও, সে ঝাপটানি ভবিষ্যতের আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন আনতে পারে। পরে এক কনফারেন্স আয়োজক সীগালের জায়গায় “বাটারফ্লাই” শব্দটি ব্যবহার করেন। এভাবেই “বাটারফ্লাই এফেক্ট” নামটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৬১ সালে হ্যামিল্টন প্রজেক্ট ছেড়ে অন্যত্র যান এবং তাঁর পদে বহাল হন এলেন ফেটার। মাউন্ট হোলিওক কলেজ থেকে গণিতে স্নাতক হয়ে ফেটার এম আই টি-তে যোগ দেন, বোস্টনের আশপাশে কোনো গণিতভিত্তিক চাকরির সন্ধানে। এমআইটির পারমাণবিক প্রকৌশল বিভাগের এক মহিলা তাঁকে এলজিপি-৩০ কম্পিউটার নিয়ে কাজ করতে বলেন এবং হ্যামিলটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান। লরেঞ্জ তাঁকে একটি ম্যানুয়াল ও কিছু প্রোগ্রামিং সমস্যা দিয়ে কাজ শেখানো শুরু করেন। এলেন বলেন,তার মাথায় সব কিছুই থাকত।

প্রকল্প তখন আরও এগিয়ে গেছে। আবহাওয়ার মডেল তখনো ছিল অস্থির, তবুও দেখা গেল এই অস্থিরতার মধ্যেও নির্দিষ্ট কিছু পছন্দের প্যাটার্ন আছে, যেখানে মানগুলো আবর্তিত হয়। তখন লরেঞ্জ আরও সরল একটি মডেল নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যারি সাল্টজম্যান নামক এক সহকর্মীর কাছ থেকে তিনটি সমীকরণ ধার করে তিনি একটি মডেল তৈরি করেন। তাতে একটি পাত্রে নীচ থেকে উত্তপ্ত জল উপরে ও উপর থেকে ঠান্ডা জল নীচে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। একে পরিচলন প্রক্রিয়া বলে।

এবারও এলজিপি-৩০ কম্পিউটার বিশৃঙ্খলার মাত্রা ধরে। এই তিনটি পরিমিতিকে (পরিচলন গতি , পাশ বরাবর তাপমাত্রার পার্থক্য, উপর-নিচে পার্থক্য) একটি “স্পেস”-এর বিন্দু হিসেবে দেখা যেতে পারে। লরেঞ্জ ও ফেটার এর গতিবিধির তালিকা রচনা করতে থাকেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, মানগুলো একটি নির্দিষ্ট আকৃতিতে ঘুরপাক খায় — একটি প্রজাপতির মতো ফ্র্যাক্টাল আকৃতি। এই গঠনতন্ত্রকে আজ আমরা বলি“লরেঞ্জ অ্যাট্রাক্টর”।

এই বিন্দুর গতি কখনো একই পথ দুবার নেয় না। আর দুটি সিস্টেম যদি সামান্য ভিন্ন বিন্দু থেকে শুরু হয়, তারা এক সময় সম্পূর্ণ আলাদা পথে চলে যায়। কিন্তু মজার বিষয়, শুরু যেখান থেকেই হোক, সবকিছু এক সময় এই অ্যাট্রাক্টরের দিকে ধাবিত হয় — যেন অদৃশ্য কোনো বাঁধা নিয়ম তাকে টেনে নিচ্ছে।

১৯৬৩ সালে, লরেঞ্জ তাঁর বিখ্যাত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাতে লরেঞ্জ অ্যাট্রাক্টর ও প্রাথমিক অবস্থার সংবেদনশীলতা—দুইটি বিষয়ই বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের মূল ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

প্রথমে, এই আবিষ্কারটি কেবল আবহাওয়াবিদদের মধ্যেই আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এদিকে, এলেন ফেটার তখন জন গিলকে বিয়ে করে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে চলে যান। পরে তাঁরা কলোরাডোতে স্থানান্তরিত হন। তাঁরা লরেঞ্জের সঙ্গে সামাজিকভাবে যোগাযোগ রাখতেন, কিন্তু তিনি কত বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন তা এলেন পুরোপুরি জানতেন না।

এদিকে লরেঞ্জের দল ছেড়ে যাওয়ার পর, মার্গারেট হ্যামিলটন এক ভিন্ন পথে যাত্রা করেন — যা তাকে একদিন মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে তুলবে।

১৯৬৫ সাল থেকে, এমআইটির পরীক্ষা যন্ত্র ল্যাবে তিনি অ্যাপোলো প্রকল্পের অনবোর্ড ফ্লাইট সফটওয়্যার দলের প্রধান হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর রচিত সফটওয়্যার একাধিকবার মানুষের প্রাণ বাঁচায়। একবার, অ্যাপোলো ১১ যখন চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে যাচ্ছে, তখন একটি ভুল সুইচ টেপার কারণে যান চালকদের ডিসপ্লেতে বিপদ সংকেত দেখা দেয়। মিশন কন্ট্রোলের সামনে দুটো পথ ছিল — অবতরণ চালিয়ে যাওয়া, অথবা মিশন বাতিল করা।

তারা হ্যামিলটনের সফটওয়্যারের উপর আস্থা রেখে অবতরণ চালিয়ে যান, কারণ সফটওয়্যার নিজেই অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে ও পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম ছিল। পরে হ্যামিলটনই “Software Engineering” শব্দটি জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি স্কাইল্যাব স্পেস স্টেশনের জন্যও সফটওয়্যার নির্মাণ করেন এবং ১৯৭৬ সালে নিজস্ব কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০৩ সালে NASA Exceptional Space Act Award, ২০১৬ সালে Presidential Medal of Freedom পান। ২০১৭ সালে তিনি তর্কসাপেক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করেছিলেন যার ফলস্বরুপ মার্গারেট হ্যামিলটনের লেগো মিনিফিগার প্রকাশ করা হয়।

এলেন ফেটার লরেঞ্জের দল ছাড়ার পর ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে প্রোগ্রামিং চালিয়ে যান। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরিবার ও সন্তানদের দেখাশোনায় মন দেন।

১৯৭০-এর দশকে তিনি কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্লাস নেন, আবার ফিরে আসার কথা ভাবেন। কিন্তু কিছু চাকরির সাক্ষাৎকারে হতাশ হয়ে যান। বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব তার জীবনে আবার ফিরে আসে মেয়ের হাত ধরে।

সারা গিল, যিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন, একবার একটি ক্লাসে লরেঞ্জের আবিষ্কার নিয়ে পাঠ নিচ্ছিলেন। পরে সারা এমআইটির ফিজিক্যাল ওশেনোগ্রাফিতে গ্রাজুয়েশন করেন এবং লরেঞ্জ ও রথম্যানের সঙ্গে একই বিভাগে কাজ করেন।

১৯৬০-এর দশকে প্রোগ্রামিংকে কোনো সৃজনশীল বা জটিল কাজ বলে মনে করা হতো না। এটি ছিল যন্ত্র-নির্ভর রুটিন মাফিক কাজ, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কাজ নারীদের উপরই বর্তেছিল। তার উপরে, যেহেতু এই প্রোগ্রামাররা বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্রে সহ-লেখক হিসেবে স্থান পেতেন না, তাই তাঁদের অবদানগুলো হারিয়ে যায়।

তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা তেমন স্বীকৃতি পেতেন না। এলেন জানান, তিনি বহুত্রে গবেষণায় প্রোগ্রামিং করলেও, মাত্র একবারই একটি পত্রে তাঁকে সহলেখক হিসেবে যুক্ত করা হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে অতুলনীয় বলে মনে হয়েছিল, কারণ সেটি তখন একেবারেই বিরল।

আজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে প্রোগ্রামিং অপরিহার্য । ব্ল্যাক হোলের প্রথম চিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রেও মূল চ্যালেঞ্জ ছিল উপাত্ত বিশ্লেষণে কম্পিউটারকে ব্যবহার করা। অথচ একসময় সেই কাজগুলো সহকারীদের দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হতো।

এম আই টি-এর অধ্যাপকরা এখন মনে করেন, এই দুই নারী যদি আজকের দিনে এমন কাজ করতেন, তবে তাঁদের নিশ্চিতভাবে সহলেখক হিসেবে কৃতিত্ব দেওয়া হতো।

হ্যামিলটন ও ফেটারের কাহিনি কেবল দুই প্রতিভাবান নারীর স্বীকৃতির দাবি নয়, এটি প্রোগ্রামিং ও বিজ্ঞান সমাজের গঠন ও মূল্যায়নের ইতিহাসও বটে। বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের জন্ম কেবল একটি বিপ্লবাত্মক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই নয়, এটি তখনকার দিনে প্রোগ্রামিং -এ নারীদের অবদানের এক নীরব সাক্ষ্য। তাঁদের কাজ ছাড়া এই আবিষ্কার সম্ভব হতো না।

যদি আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাসকে পূর্ণতা দিতে চাই, তবে শুধুমাত্র তত্ত্ব আবিষ্কারকারীর নামই নয়, যারা সেই তত্ত্বকে বাস্তবের রূপ দিয়েছেন, তাঁদের কণ্ঠস্বরও তুলে ধরতে হবে। হ্যামিলটন ও ফেটার সেই নিঃশব্দ অবদানকারীদের মধ্যে অন্যতম, যাঁরা জটিল কোডের মধ্য দিয়ে বিশৃঙ্খলাতত্ত্বের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছিলেন।

তথ্যসূত্রঃ

01) The Hidden Heroines of Chaos by J Sokol ; Jamie York Academy,(2019).

02) A brief history of Chaos by Chrietian Oistreicher ; Dialogues in Clinical Neuroscience (November, 2007).

[8/8, 8:09 PM] Subhamay Dutta: [08/08, 6:19 pm] Prof Kanad Chakroborty (IISc-Bangalore) : অঙ্কিতা গাঙ্গুলীর লেখা Chaos-র ইতিহাস দারুণ লাগলো। আমি Strogatz পড়েছি কিন্তু সেখানে Margaret Hamilton-র কথা শুনিনি।

[08/08, 6:04 pm] Dr Agnitra Sen (Principal Scientist , ZF Technology): Ankita Ganguly-র লেখা ভালো লাগলো। Margaret Hamilton ও Ellen Fetter নিয়ে অনেক কিছু জানলাম যা জানতাম না।