ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান গবেষণা প্রায়শই পথ বদলেছে। একদম শুরুতে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। ১৮৯৫ সালে, অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৮৮৫ সালে যোগদান করার দশ বছর পরে, তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র, বিষয় বিদ্যুৎ তরঙ্গের সমবর্তন (polarization)। এর পর একই বিষয়ে পর পর পাঁচটি গবেষণাপত্র এবং ১৮৯৭ সালে লন্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউশনে তাঁর বক্তৃতা তাঁকে একলাফে পৃথিবীর অগ্রগণ্য এক বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু অচিরেই সেই যাত্রাপথ একটা বড় বাঁক নেয়। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৯ সাল অবধি বিশুদ্ধ পদার্থবিদ হিসেবে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে কাজ করে খ্যাতি লাভ করলেও, ১৯০০ থেকে ১৯০৬ সাল অবধি তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল তড়িৎ ও যান্ত্রিক উত্তেজনায় জড় (ধাতু) ও উদ্ভিদের সাড়ার তুলনামূলক গবেষণা। এই পর্বে তাঁর তত্ত্বপ্রস্তাব (hypothesis) ছিল জড় ও জীবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই সময়ে তিনি নানা রকম পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর অনুমান প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁর নিজের কথায় [১], ‘‘আমি তখন আকাশের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলাম এবং দূর হইতে প্রেরিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এক নূতন কল আবিষ্কার ও নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। দেখিতে পাইলাম, ধাতু নির্মিত কলের লিপি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগল, যেন কলটি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। … মানুষের যেমন বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হয়, কলটিরও সেইরূপ বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হইল। আবার কতকগুলি ঔষধে যেমন আমাদিগকে উত্তেজিত করে, জড়নির্মিত কলেও তাহার অনুরূপ প্রক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। … ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, জড় ও জীব-জগৎ একই নিয়মে পরিচালিত এবং উহারা একই সূত্রে গ্রথিত।’’

কিন্তু একটা জায়গায় তাঁর চিন্তায়, অর্থাৎ তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক উপসংহারে পৌঁছোনোয়, একটা গলদ ছিল। জড় পদার্থের উত্তেজনা-পরবর্ত্তী বৈদ্যুতিক সাড়াকে তিনি প্রাণের (যথেষ্ট) মাপকাঠি হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ‘যথেষ্ট’ ও ‘আবশ্যিক’, এই দুটো আপাতদৃষ্টিতে এক কিন্তু আদতে আলাদা, শব্দের ঠিক প্রয়োগের দরকার ছিল যা তিনি করতে পারেননি। বৈদ্যুতিক সাড়া অবশ্যই প্রাণের আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু সে শর্ত কখনোই যথেষ্ট নয়। আরও কিছু শর্ত না মানলে, শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক সাড়া দিলেই কোনো জড় পদার্থকে প্রাণী হিসেবে গণ্য করা যায় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই পর্বে জগদীশ চন্দ্র নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথকে পাশে পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় নিবেদিতার অদ্বৈতবাদে অটল বিশ্বাস ও রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী চিন্তাধারার বিকল্প হিসেবে প্রাচীন ভারতের ভাববাদী চিন্তার প্রাসঙ্গিকতার ওপর জোর, হয়তো, ক্ষণিকের জন্য হলেও, বিজ্ঞানীকে অন্ধ করেছিল [২]।

এর ফলে সেই সময়ে তিনি বিজ্ঞানী হিসেবে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছোলেন যেখানে পশ্চিমের বিজ্ঞান জার্নালগুলো নানা রকম ফিকির তুলে এই বিষয়ে তাঁর গবেষণাপত্রগুলো ছাপা প্রায় বন্ধ করে দিলো। তিনি কিন্ত তাঁর গবেষণা না থামিয়ে, নিবেদিতার উৎসাহে ও অনেকটা তাঁর সাহায্যে, তাঁর গবেষণালব্ধ কাজগুলো বই হিসেবে ছাপাতে শুরু করলেন। কিন্তু বইগুলো তো আর বিজ্ঞান জার্নালে ছাপা কাজগুলোর মতন সেই বিষয়ে কাজ করা সমসাময়িক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অনুমোদিত নয়। তাই সেই সময়ে করা তাঁর কাজগুলো একটু একটু করে মূল বিজ্ঞানধারার স্রোত থেকে আলাদা হয়ে যায়।

কিন্তু, এই পর্বও বেশীদিন টিকলো না। এরপর তিনি প্রবেশ করলেন বিজ্ঞান গবেষণার এক নতুন অধ্যায়ে (১৯০৭-৩৫), যা শুধু তাঁর জন্য নতুন নয়, বিশ্বের বিজ্ঞান গবেষণার চিত্রপটে এক আনকোরা নতুন অধ্যায় — জীব পদার্থবিদ্যা (Biophysics)। এ বিষয়ে তাঁর বন্ধু প্যাট্রিক গেডিসকে লেখা তাঁর একটি চিঠি (২৪ জানুয়ারী, ১৯১৭) উল্লেখযোগ্য যেখানে তিনি লিখছেন [৩], ‘‘আমি কোনো বিশেষ দলের অন্তর্গত নই – পদার্থবিদদের ধারণা যে আমি পদার্থবিদ্যা ছেড়ে দিয়ে উদ্ভিদবিদদের দলে ভিড়েছি; উদ্ভিদবিদরা আবার মনে করে যে আমি শারীরবিজ্ঞানী ইত্যাদি। তবে রয়েল সোসাইটি আমার গবেষণাপত্র প্রকাশে খুবই সদয়। যদিও আমি এক সঙ্গে বেশ কয়েকটা পাঠালে তারা কিঞ্চিত বিব্রত হয়, এবং তাই আমার কিছু গবেষণাপত্র অপ্রকাশিত থেকে যায়।’’ এই সময়ে তাঁর কাজের মূল প্রতিপাদ্য ছিল উদ্ভিদের তড়িৎশারীরবিদ্যা (plant electrophysiology), বিভিন্ন প্রকারের উত্তেজনায় উদ্ভিদের অতি সূক্ষ প্রতিক্রিয়া ও বৃদ্ধি (তাঁর অতিবিখ্যাত ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র এই সময়ে তৈরি), উদ্ভিদের জল শোষণ ও শেকড় থেকে অতি উচ্চতায় তার প্রেরণ, উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র ও বুদ্ধিমত্তা (plant intelligence) ইত্যাদি। এই সময়ে করা তাঁর নানা রকম বিজ্ঞান গবেষণাকর্ম সম্বন্ধে বহু জায়গায় লেখা হলেও, একটি বিষয়ে তাঁর কাজ সম্বন্ধে খুব অল্পই আলোচনা হয়েছে।

বিষয়টি হল সালোকসংশ্লেষণ গবেষণায় জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদান।

১৯২৩ সালে নেচার পত্রিকায় এই বিষয়ে তিনি একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন [৪]। সেখানে তিনি লেখেন, ‘‘কিছু রাসায়নিক পদার্থের অতিক্ষুদ্র পরিমাণ উপস্থিতি কীভাবে তার আত্তীকরণকে (assimilation) প্রভাবিত করে, তা শারীরবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সালোকসংশ্লেষণের সময় জলজ উদ্ভিদের কার্বন-শোষণ যদি মাপা যায় তা হলে এই বিষয়টির ওপর গবেষণা করার জন্য তা খুবই সংবেদনশীল একটি উপায় হতে পারে। কিন্তু, আলোর নিচে রাখা একটি উদ্ভিদ থেকে বেরোনো অক্সিজেন-বুদবুদের সংখ্যা গণনা করার জন্য এখন যে প্রচলিত পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়, সেখানে বুদবুদের আকার এবং তার জন্মের হার স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তিত হয়। তাই, সঠিক পরিমাণ উদ্ভূত অক্সিজেন নির্ণয় করার জন্য এই বুদবুদের সংখ্যা মাপার পদ্ধতির উপর ভরসা করা যায় না। এই অসুবিধাটি একটি নতুন যন্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়েছে যা আমি নিখুঁত করতে সক্ষম হয়েছি। যন্ত্রটির বিস্তারিত বিবরণ আমার আসন্ন রচনা, “সালোকসংশ্লেষণের শারীরবিদ্যা”-এ সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে।’’

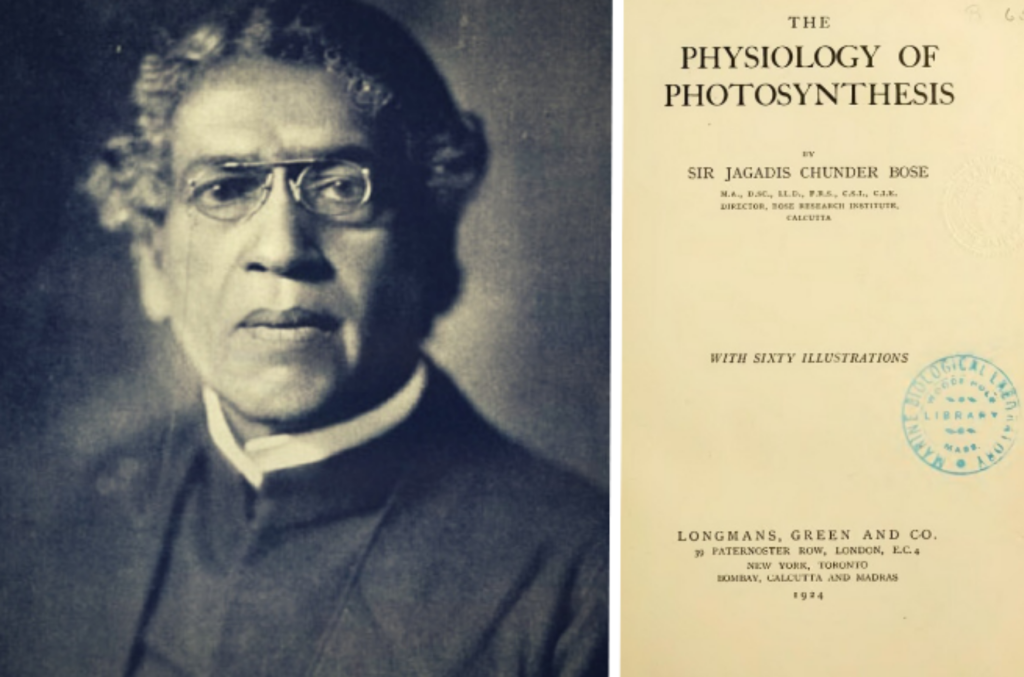

“সালোকসংশ্লেষণের শারীরবিদ্যা” নামক বইটি [৫] ১৯২৪ সালে প্রকাশ করে লঙম্যানস, গ্রীন এ্যান্ড কম্পানি। জগদীশচন্দ্র হঠাৎ সালোকসংশ্লেষণ গবেষণায় মগ্ন হলেন কেন? এই প্রশ্নটির উত্তর বইটির মুখবন্ধ পড়লেই বোঝা যায়। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘‘সালোকসংশ্লেষণ সম্পর্কে যা জানার আছে, তার প্রায় সবকিছুই এখন জানা হয়ে গেছে। তবু, এটাও স্বীকার করতে হবে যে, এটি গুণগত দিক থেকে দেখলে প্রায় সঠিক হলেও, পরিমাণগত দিক থেকে তা মোটেও সত্য নয়। … বর্তমান বইয়ে বর্ণিত কাজগুলি মূলত সালোকসংশ্লেষণ গবেষণার বিভিন্ন দিকের ওপর পরিমাণগত গবেষণার একটি রেকর্ড।’’ অর্থাৎ, এই বিষয়ে জানা তথ্য, যা গুণগত ভাবে এখনো অবধি জানা, তিনি একজন পদার্থবিদ হিসেবে বিষয়টিকে তিনি পরিমাণগত হিসেবে পরিবেশন করছেন। বইয়ে ‘পরিমাণগত’ এবং ‘গুণগত’ শব্দদুটি ছাপা হয়েছে একটু বেঁকিয়ে, যা ইংরাজিতে italicized বলা হয়। এবং এখনেই লুকিয়ে আছে গবেষকের মানসিকতা। যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন জীববিদ্যার দৃষ্টিকোণ ছিল মূলত গুণগত। কিন্তু পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ পরিমাণগত।

এইখানেই ছিল বিশ্বের প্রথম জীব পদার্থবিদের অবদান।

বইটিতে মোট ২৫টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে তিনি তাঁর বানানো সালোকসংশ্লেষণ-উদ্ভূত বুদবুদ মাপার যন্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন (Photosynthetic Bubbler বা সালোকসংশ্লেষণ-বুদবুদী যন্ত্র), যেখানে নানা মাপের উদ্ভূত অক্সিজেন-বুদবুদ জড় হয়ে একটা বদ্ধ বোতলে বায়ুর চাপ সৃষ্টি করে। এবং সেই চাপ একটি বিশেষ মান পেরোতেই একটি বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে যা পৌঁছোয় একটি স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডারে। সেই রেকর্ডার আবার সময়ও মাপতে পারে — পরপর দুটো সংকেত মধ্যবর্তী সময়। অর্থাৎ, সময়ের সাথে উদ্ভূত অক্সিজেনের পরিমাণ (সমপরিমাণ অক্সিজেন) মেপে অন্তর্নিহিত জৈব ক্রিয়ার (এ ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষণ) পরিমাণগত হার মাপতে সক্ষম। অর্থাৎ, উদ্ভিদ থেকে কত তাড়াতাড়ি সমপরিমাণ অক্সিজেন নির্গত হচ্ছে তা সঠিক ভাবে মাপা যেতে পারে। খুব সরল হলেও স্বীকার করতেই হবে যে যন্ত্রটি অভিনব। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এখনও ভারতবর্ষের কলেজগুলোতে উদ্ভিদ থেকে বেরোনো অক্সিজেন-বুদবুদের সংখ্যা গণনা করা হয়, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সালোকসংশ্লেষণ-বুদবুদী যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। যদি হত, তাহলে হয়তো Bose Photosynthetic Bubbler এত অখ্যাত থাকত না।

বইটির প্রথম চারটি অধ্যায়ে যন্ত্রটির বিবরণ ও পরীক্ষাকালে নানা রকম সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলার পর পরের ন-টি অধ্যায়ে তিনি এই যন্ত্রটি ব্যবহার করে নানা রকম পরীক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন: সালোকসংশ্লেষণের উপর আলোর তীব্রতা বৃদ্ধির প্রভাব (অধ্যায় ৫) , আলোর পরিমাণ এবং সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক (অধ্যায় ৬) , সালোকসংশ্লেষণের শারীরবৃত্তীয় কারণ (অধ্যায় ৭), উদ্দীপনা, চেতনা-দমানো রাসায়নিক এবং বিষের অধীনে সালোকসংশ্লেষণের পরিবর্তন (অধ্যায় ৮), সালোকসংশ্লেষণের উপর অতিক্ষুদ্র পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব (অধ্যায় ৯), অন্ধকার থেকে আলোর সংস্পর্শ ও সালোকসংশ্লেষণ শুরু (অধ্যায় ১১), সালোকসংশ্লেষণের উপর বিরতিহীন আলোর প্রভাব (অধ্যায় ১২), কার্বন ডাই অক্সাইড সরবরাহ এবং সালোকসংশ্লেষণ (অধ্যায় ১৫), কার্বন ডাই অক্সাইডের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ-উদ্ভূত অক্সিজেন উৎপাদন (অধ্যায় ১৬)।

সালোকসংশ্লেষণের হার মাপার মূল বুদবুদী যন্ত্রটিতে অল্প পরিবর্তন করার পর সেটি ব্যবহার করে আরও কাজের বিবরণ আছে চারটি অধ্যায়ে: সালোকসংশ্লেষণের উপর তাপমাত্রার তারতম্যের প্রভাব (অধ্যায় ১৭), সালোকসংশ্লেষণে ঋতু ও উদ্দীপনার প্রভাব (অধ্যায় ১৮), সালোকসংশ্লেষণের দৈনন্দিন পরিবর্তন (অধ্যায় ১৯) ও বিভিন্ন রঙের আলোয় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দক্ষতা (অধ্যায় ২০)।

নতুন নতুন যন্ত্রের বিবরণও আছে বইটিতে। ফটোইলেকট্রিক সেল ব্যবহার করে ১০ নম্বর অধ্যায়ে উদ্ভিদের উপর আলোর বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেলেনিয়াম সেল ব্যবহার করে ১৩ নম্বর অধ্যায়ে স্বয়ংক্রিয় রেডিওগ্রাফ নামক একটা যন্ত্র বানানোর বিবরণ আছে। আলোর তীব্রতা মাপার জন্য তৈরী বৈদ্যুতিক আলোকমিটার নামক একটি নতুন যন্ত্রের বিবরণ আছে ১৪ নম্বর অধ্যায়ে।

এছাড়া আরও অনেক ধরণের কাজের বর্ণনা আছে বইটিতে। সৌর বর্ণালীর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে (অধ্যায় ২১) ম্যাগনেটিক রেডিওমিটার ও কার্বন ডাই সালফাইড প্রিজম ব্যবহার করে, বর্ণালী রশ্মির সালোকসংশ্লেষণ দক্ষতা নির্ধারণ করা হয়েছে (অধ্যায় ২২), সালোকসংশ্লেষণের কারণে উদ্ভিদের ওজন বৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে টরশান ব্যালান্স যন্ত্র ব্যবহার করে (অধ্যায় ২৩), সালোকসংশ্লেষণের জন্য উদ্ভিদে যে শর্করা তৈরি হয়, তার যুগপত (একসাথে) ওজন মাপা হয়েছে দুটি স্বাধীন পদ্ধতি (টরশান ব্যালান্স ও কেমিকাল ব্যালান্স) ব্যবহার করে (অধ্যায় ২৪)। সব শেষে, সৌরশক্তি সঞ্চয়ে সালোকসংশ্লেষণের দক্ষতা মাপা হয়েছে আর একটি অভিনব যন্ত্র ব্যবহার করে (অধ্যায় ২৫)।

এই একটি বইয়ে যে পরিমাণ গবেষণার কাজ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার পরিমাণ এতটাই যে এর থেকে অনায়াসে চার পাঁচটা পিএইচ ডি ডিগ্রী হয়ে যাবে। পরিমাণ তো বোঝা গেল, কিন্তু গবেষণার মান? এ বিষয়ে একজন সালোকসংশ্লেষণ বিশেষজ্ঞের কথা শোনা যাক। সালোকসংশ্লেষণ গবেষণার (ফটোসিস্টেম II) ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ এবং আমেরিকার ইলিনয় আরবানা-শ্যাম্পেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন, জৈবপদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদ জীববিজ্ঞানের এমিরিটাস অধ্যাপক অধ্যাপক গোবিন্দজীর মতে [৬], ‘‘স্যার জে. সি. বোস সালোকসংশ্লেষণের শারীরবৃত্তীয় দিকগুলি সম্পর্কে কিছু অসাধারণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। জলজ উদ্ভিদ হাইড্রিলায় বহিরাগত এজেন্ট [কার্বন ডাই অক্সাইড] এর উপর সালোকসংশ্লেষণের নির্ভরতা পরিমাপ করার সময়, তিনি ১৯২৪ সালে আবিষ্কার করেছিলেন যে গ্রীষ্মকালে সালোকসংশ্লেষণের দক্ষতা কেবল শীতকালের তুলনায় অনেক বেশি নয়, বরং উদ্ভিদগুলি ম্যালিক অ্যাসিড (ম্যালেট) তৈরি করে, যা সালোকসংশ্লেষণের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড সরবরাহ করে; অতএব, সালোকসংশ্লেষণের জন্য কোনও বহিরাগত কার্বন ডাই অক্সাইড প্রয়োজন হয় না। এই বেশ নতুন পথটি আবিষ্কারের পরে C-4 পথ (বর্তমানে সুপরিচিত হ্যাচ এবং স্ল্যাক পথ) হিসাবে প্রমাণিত হয়। তদুপরি, এই অনন্য পথটি জলজ অ্যাঞ্জিওস্পার্মগুলিতে কাজ করে এমন নন-ক্র্যাঞ্জ একক কোষ C4-পথের একটি উদাহরণ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি আরেকটি ঘটনারও আবিষ্কারক ছিলেন: সালোকসংশ্লেষণের উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের উদ্দীপক প্রভাব।’’ এখানে উল্লেখযোগ্য যে জগদীশচন্দ্রের কাজের প্রায় তিরিশ বছর পরে, ১৯৬০ সালে, কার্পিলভ ভুট্টা গাছের পাতায় ম্যালেট এবং অ্যাসপার্টেট অণুতে তেজস্ক্রিয় পরমাণু ঢোকাতে সক্ষম হয়েছিলেন যা ব্যবহার করে হ্যাচ এবং স্ল্যাক ১৯৬৬ সালে আখ গাছের পাতায় C4-সালোকসংশ্লেষণ পথের কথা প্রথম বলেছিলেন।

তাই গোবিন্দজী জানাতে কুন্ঠা করেন না যে, ‘‘সুতরাং, জগদীশ বোস কেবল ভারতে নয়, বিশ্বব্যাপী সালোকসংশ্লেষণ গবেষণার একজন পথিকৃৎ ছিলেন।’’

==

সূত্র:

[১] আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৯৫৮), জগদীশচন্দ্র বসু জন্ম শতবার্ষিকী সমিতি (চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত)।

[২] Sudipto Das and Gautam Basu (2025) Nivedita and Jagadish Chandra Bose: A Reading of Mutual Travel and Influence. A New Journey: An Anthology of Interdisciplinary Studies and Research (Eds. Bula Bhadra and Chandni Basu) pp 37 -59, Sister Nivedita University, Kolkata.

[৩] Patrick Geddes Collection, University of Edinburgh Archive and Manuscript Collections, Edinburgh.

[৪] Bose, J. C. (1923) Effect of infinitesimal Traces of Chemical Substances on Photosynthesis. Nature, 112: 95-96.

[৫] Bose, J. C. (1924) The Physiology of Photosynthesis. Longmans, Green & Co., London.

[৬] (a) Raghavendra, A.S. and Govindjee ( 2011). Sir Jagadish Chandra Bose (1858–1937): A Pioneer in Photosynthesis Research and Discoverer of Unique Carbon Assimilation in Hydrilla. In: C4 Photosynthesis and Related CO 2 Concentrating Mechanisms. Advances in Photosynthesis and Respiration, volume 32, pp 3-11, Springer, Dordrecht. (b) Govindjee personal communications.

অসাধারণ একটি লেখা। জগদীশ চন্দ্র বসু-র গবেষণার এই দিকটি আমার কাছে অজানাই ছিল। লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ, এত প্রাঞ্জল করে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।