মনে করুন আপনি একটা কোয়ান্টাম সিস্টেম। বিশেষ একটি অস্থিত কোয়ান্টাম সিস্টেম। অর্থাৎ ছেড়ে রেখে দিলে তা তা চটপট আপনা থেকেই এক দশা থাকে অন্য দশায় ঢলে পড়বে। তার একটিকে বলা যাক “জাগ্রত” দশা, অন্যটিকে “সুপ্ত” দশা। কিন্তু “সুপ্ত” দশায় ঢলে পড়তে গেলেই আপনি কনো না কোনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন – ফোনের আও্যাজ, বাচ্চাকাচ্চার চ্যাঁভ্যাঁ। সেই ধাক্কায় আপনি এই জাগ্রত-সুপ্ত দ্বৈতদশার ‘সুপারপোজিশন’ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আবার চলে আসবেন জাগ্রত দশায়। আপনার ঘুমিয়ে পড়তে যত সময় লাগে তার চেয়ে কম সময়ে ঘটনাটা ঘটবে, তাই আপনি জেগেই থাকবেন। একের পর এক ব্যাঘাত আসবে আপনার ঘুমের পথে। কোয়ান্টাম পরিভাষায় সেই ব্যাঘাতগুলোরই নাম “পরিমাপ”।

পরের পর পরিমাপের ঠেলায় একটা অস্থিত কোয়ান্টাম সিস্টেমকে একটা নির্দিষ্ট দশায় স্থাণু করে ফেলার এই ব্যাপারটাকে বলে “কোয়ান্টাম জেনো ক্রিয়া”। প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক জেনো (আনুমানিক ৪৯০-আনুমানিক ৪৩০ খ্রিপূ)-র কূট (প্যারাডক্স)-এর নামে এই নাম। অ্যালান টুরিং আর জন ফন নয়মান ১৯৫০-এর দশকেই এর আভাস দিয়েছিলেন। তারপর বৈদ্যনাথ মিশ্র আর জর্জ সুদর্শন ১৯৭৭ সালে এই ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে বলেন। সেই থেকে এ নিয়ে চলছে গবেষণা। ব্যাপারটা বড়োই অদ্ভুত। নিছক পরিমাপ করতে গেলে একটা কোয়ান্টাম সিস্টেমের আচরণের ওপর এরকম প্রভাব পড়বে কেন?

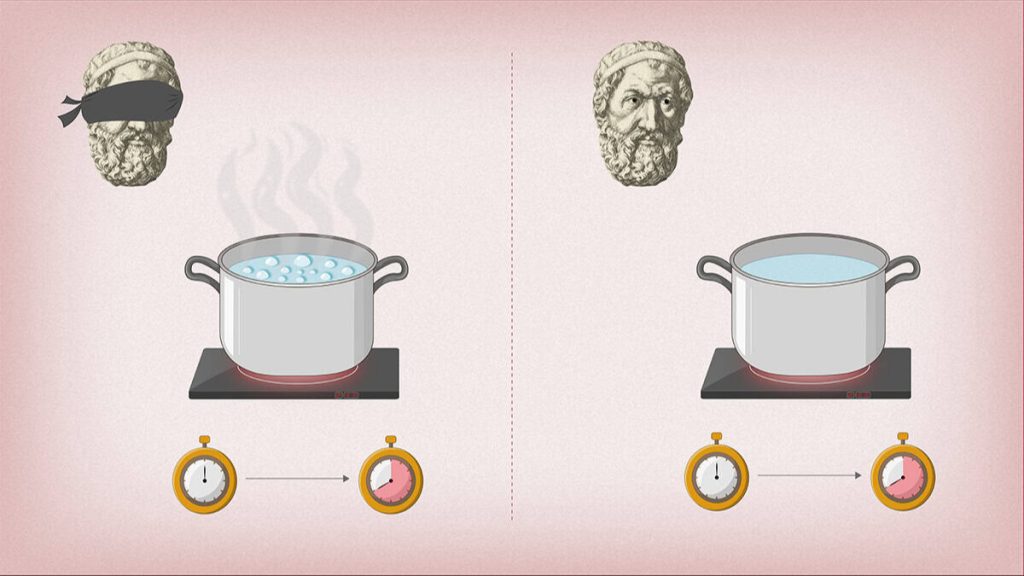

এখন এ নিয়ে কাজ করছেন জার্মানির নুর্নবার্গের বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বুর্গার্থ। তাঁর কথায়, “নজর দিলেই কোয়ান্টাম সিস্টেম বদলে যায়। ক্লাসিকাল সিস্টেমে এটা ঘটে না”। ক্লাসিকাল সিস্টেমে একটা কেটলিতে জল গরম করলে সেটা অ-ফুটন্ত দশা থেকে ক্রমে ফুটন্ত দশায় বিবর্তিত হবে, আপনি নজর দিন বা না-দিন। কোয়ান্টাম জগতেও নজরদারি-বিহীন একটা সিস্টেম স্বাভাবিকভাবে এক দশা থেকে অন্য দশায় বিবর্তিত হবে (চোখ-বাঁধা জেনো)। কিন্তু বারবার ঘনঘন নজর দিলে, অর্থাৎ পরিমাপ করলেই সেটা স্থাণু হয়ে পড়বে (চোখ-খোলা জেনো)।

একশো বছর আগে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের পত্তনকারীরা এই সমস্যাটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অনেক পন্থা বার করেছিলেন। কিন্তু কোনো সমাধানই খুব তৃপ্তিদায়ক হয়নি। আজকের কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানীরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাঁরা এই কোয়ান্টাম জেনো ক্রিয়াকে একটা কার্যকর রূপ দিতে চাইছেন।

অনেক কোয়ান্টাম অ্যালগরিদ্মের সূত্রপাত হয় কিউবিটগুলোকে (কোয়ান্টাম + বিট= কিউবিট) একটা প্রাথমিক বাঞ্ছিত দশায় নিয়ে এসে। যতক্ষণ না কম্পিউটেশনের কাজ শুরু হচ্ছে ততক্ষণ তারা ওই দশাতেই স্থিত থাকবে। মুশকিল হচ্ছে, কোয়ান্টাম সিস্টেমগুলো কদাচিৎ এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকে। বাস্তব জগতের সংসর্গে এলেই তাদের দশা বদলে যায়। পরিপার্শ্বের এই “আপদ” দূর করবার জন্য কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা অনেকে ফিকির বার করেছেন। তার কোনো কোনোটি নিষ্ক্রিয়, কোনো কোনোটি সক্রিয়। তার মূল কথাটা হল, কায়দা করে কিউবিটগুলোকে তাদের অপ্রত্যাশিত দশাগুলো থেকে বার করে এনে প্রত্যাশিত দশাতেই আটকে ফেলা।

আলোচ্য কোয়ান্টাম জেনো ক্রিয়া হল এইরকমই এক কায়দা। বুর্গার্থ বুঝিয়ে বলেছেন, ধরা যাক সিস্টেমটিকে পরপর কতকগুলো পদাঘাত করা হল। প্রতিটি পদাঘাতের সঙ্গেই কিউবিটটা ঘুরে যাবে। তার মনে সিস্টেমটাকে আপনি ঘোরাচ্ছেন, কার্যক্ষেত্রে যার অর্থ হল, পরিপার্শ্বটা উলটো দিকে ঘুরছে। এক সময় এই বিপরীতমুখী ঘূর্ণন একটা গড়পড়তায় পৌঁছে যাবে, সিস্টেমটা এক জায়গায় স্থাণু হয়ে পড়বে, তখন পরিপার্শ্বের ব্যাঘাত আর তাকে বিব্রত করবে না।

কিন্তু এহো বাহ্য। বুর্গার্থ আর বারোন্তিনির কাছে এর আসল তৎপর্য হল কোয়ান্টাম দশার করিগরি। সেটা ঢের বেশি জটিল। কারণ বাস্তবে কোয়ান্টাম সিস্টেমগুলোতে দুইয়ের বেশি দশা থাকে। একপ্রস্থ “জাগ্রত” দশার কথাই ধরুন। একই লোক যেমন জাগ্রত অবস্থায় রান্না করে, বাসন মাজে, বাথরুম পরিষ্কার করে। কোয়ান্টাম দশা করিগরির লক্ষ হল দশাগুলোর পরিসরটাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা, যাতে সিস্টেমটা কেবল দরকারি প্রয়োগকৌশলের উপযোগী দশাগুলোই অধিকার করে থাকে।

কোয়ান্টাম জেনো ক্রিয়া একাজটা করে। বারোন্তিনি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রিক দার্শনিক জেনোর একটি কূটাভাসের প্রসঙ্গে ক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। সেটা এইরকম। একটা তির আকাশে উড়ে চলেছে। তার উড়ানের সময় কোনো একটা মুহূর্তে সেটাকে থামিয়ে যদি দেখা সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে সেই বিশেষ মুহূর্তে তিরটা নিশ্চল। অথচ যেভাবেই হোক, তিরটা সচল তো বটে। কী করে হয় ব্যাপারটা? এর কোয়ান্টাম ব্যাখ্যা হল, দেখার জন্যই তিরটা এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে রয়েছে। কিন্তু শুধু কি তাই? “সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, আমি যদি অন্যদিকে তাকাই, তিরটা কিছু সরাসরি সেদিকে যেতে পারবে না, তাকে ঘুরপথ ধরে যেতে হবে। অর্থাৎ আমার দৃষ্টিপাল্লার বাইরে যেতে হলে তাকে তার চলনপথ বদলাতে হবে”। এই দৃষ্টিপাল্লার অদলবদল ঘটিয়ে পদার্থবিজ্ঞানীরা সিস্টেমটার আচরণ গড়ে নিতে পারবেন। ২০১২ সালে এই কাজটা করেই সের্গে হারোশ আর ডেভিড ওয়ানিল্যান্ড নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এঁরা দেখিয়েছিলেন, এই ধরণের নিষেধবিধি আরোপ করলে অদ্ভুত কতকগুলো কোয়ান্টাম দশার উৎপত্তি হয়। বারোন্তিনি জানাচ্ছেন, এর ফলে কোয়ান্টাম কারিগরদের যন্ত্রসরঞ্জামের বাকসোটি সমৃদ্ধ হয়। “ ফলে চিরাচরিত পন্থার তুলনায় বেশি বিজড়িত দশা কিংবা পদ্ধতিগতভাবে আরও কার্যকর দশা আপনি উৎপন্ন করতে পারবেন”।

কিন্তু শুধু আগ্রহজনক কোয়ান্টাম দশা উৎপাদনই নয়, কোয়ান্টাম মাপজোকের ব্যাপারেই নতুন আলোকপাত করছে এই কোয়ান্টাম জেনো ক্রিয়া। ২০১৪ সালে রেজোনান্ট লেজার থেকে আলো ফেলে এর এক অনবদ্য নিদর্শন রেখেছিলেন আউগুস্তো স্মের্জির পরিচানলাধীন একদল ইতালীয় বিজ্ঞানী। বুর্গার্থ বলেছেন, ‘এক্থা বললে অন্যায় হবে না যে প্রায় যেকোনো জিনিসই জেনো ক্রিয়া উৎপাদনে সক্ষম”।

এই জেনো ক্রিয়ার পালটা একটা বিপরীত-জেনো ক্রিয়া নিয়েও গবেষণা চলহে গত পঁচিশ বছর ধরে। কোনো কোনো সিস্টেম দুটি ক্রিয়াই প্রদর্শন করতে পারে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, জেনো আড়াই হাজার বছর আগে যে ধাঁধা তৈরি করেহচিলেন, আজর তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছে তাঁর বৌদ্ধিক প্রজন্মগুলি।

(কৃতজ্ঞতা: ড. অমিতাভ দত্ত)

সূত্র: Margaret Harris, ‘The quantum zero effect: hw the ‘measurement problem’ went from philosophers’ paradox to physicists’ tool`box’, Physics World, 14 April 2025