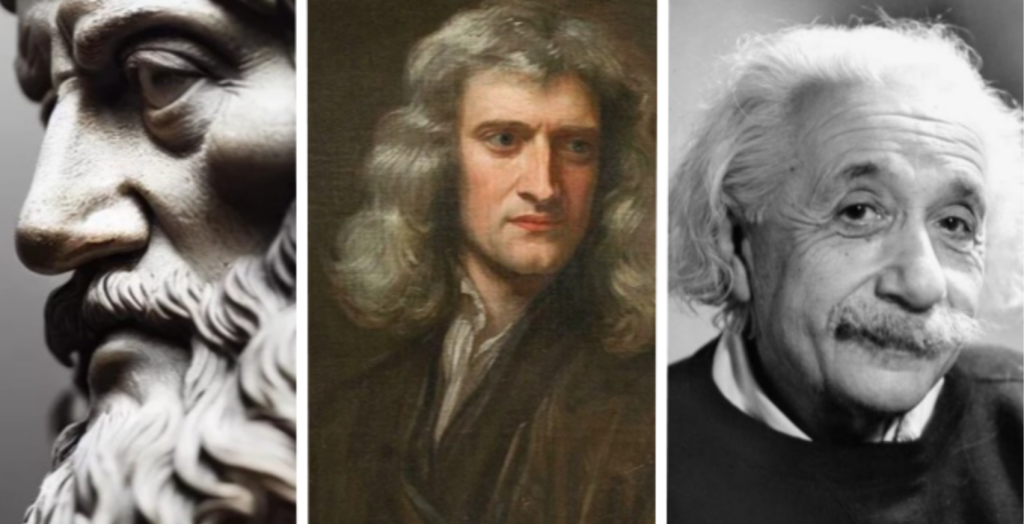

এরিস্টটোল এবং নিউটনের তত্ত্বের সমন্বয় আইনস্টাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। বলা যেতে পারে, এটা তাঁর চিন্তার মুকুটে একটা বড় পালক।

আগের বিভাগের বলা প্রশ্নগুলোর উত্তর হোলঃ নিউটনের অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বাস্তব পৃথিবীর বাইরে যে স্থান এবং কালের অস্তিত্বের কথা বলেছেন, সেটা সত্যিই বিদ্যমান। এরা বাস্তব। সময় এবং স্থান বাস্তব ঘটনা। কিন্তু তারা কোন ভাবেই চরম নয়। যা ঘটছে সেখান থেকে তারা কখনোই স্বাধীন নয়। নিউটন যেমন ভেবেছিলেন, অন্য বস্তু থেকে তারা স্বাধীন – সেরকম ব্যাপারটা না। আমরা একটা বিশিষ্ট নিউটনীয় ক্যানভাসের কথা ভাবতেই পারি যেখানে সব ঘটনা ঘটছে। মহাবিশ্বের প্রত্যেকটা জিনিস যেমন পাথর, আলো এবং বায়ু, ইত্যাদি যে ভাবে তৈরী এই ক্যানভাসও একই পদার্থে তৈরী। কিন্তু এরা ‘ফিল্ড’ বা ‘ক্ষেত্র’ দিয়ে তৈরী।

পদার্থবিদদের মতে, ‘ফিল্ড’ বা ‘ক্ষেত্র’ হচ্ছে এমন এক সারপদার্থ যার সাহায্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক রাশির বুনন হয়। কখনো তাদের কিছু অদ্ভুত নাম দেওয়া হয়। যেমন, ‘ডিরাক ক্ষেত্র’। এর সাহায্যে তারা এবং টেবিল চেয়ার তৈরি হয়েছে। তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে আলোর বুনন হয়েছে; শুধু তাই না, এই ক্ষেত্রের মাধ্যমেই কম্পাস কাঁটা উত্তর দিকে মুখ করে থাকে এবং তড়িৎ মোটরের চলার জন্য প্রয়োজনীয় বল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এখানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আছে, যার নাম ‘মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র’। এই ক্ষেত্রের সাহায্যে কেবলমাত্র যে মহাকর্ষীয় বল তৈরি হয় তা না, নিউটনের স্থান-কালের বুননও এর সাহায্যে তৈরী হয়। এই স্থান-কালের ওপরেই বাকি বিশ্বের ছবি আঁকা হয়। স্থান-কালের প্রসার মাপার ক্ষেত্রে ঘড়ি সময় মাপার একটা প্রক্রিয়ার অংশ। তেমনি মিটার স্কেল আমরা ব্যবহার করি কোন বস্তুর একটা অংশের দৈর্ঘ্য মাপতে, যেটা অন্য আরেকদিকের প্রসার।

স্থান-কালকেই ‘মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র’ বলা যায়। উল্টোটাও সমানভাবে ঠিক। নিউটন যেমন ধারনা করেছিলেন, এটা এমন যে বস্তু ছাড়া নিজেই নিজের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য বস্তু থেকে এটা আলাদা কিছু না। অন্যান্যদের মতোই এটা চরম বা অন্তিম নয় বা স্থায়ীও নয়। এই ক্ষেত্রগুলো নমনীয়, প্রসারণ ক্ষমতা যুক্ত, পরস্পরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করে, পরস্পরকে টানে এবং ঠেলে। ক্ষেত্রগুলোর পারস্পারিক প্রভাব আমরা সমীকরণের সাহায্যে জানতে পারি যেখানে স্থান-কালও একটা অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয়।

মহাকর্ষ ক্ষেত্রও, নিউটন যেমন করে বর্ণনা করেছেন, সরল তলের মতো মসৃন সমতল হতে পারে। এই সমতলে ইউক্লিডিয় জ্যামিতি কাজ করে, যেখানে আমরা একটা মিটার স্কেলের সাহায্যে দুরত্ব মাপতে পারি। ক্ষেত্রটাও তরঙ্গায়িত হতে পারে, যাকে আমরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বলি। এই তরঙ্গ সংকুচিত এবং প্রসারিত হয়।

কোন ভরের কাছে এলে সময় ধীরে চলে এটা আমরা বলেছিলাম। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এর কারণ হচ্ছে, ভরের কাছে ‘কম’ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র থাকে। সেকারনেই সেখানে কম সময়।

মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দিয়ে যে ক্যানভাস আমরা তৈরি করেছি, সেটা যেন একটা বিরাট স্থিতিস্থাপক চাদর। এই চাদরকে আমরা টানতে পারি, প্রসারিত করতে পারি। এর প্রসারণ এবং বাঁকার কারনেই মহাকর্ষীয় বল উৎপন্ন হয়, এবং এই কারনে বস্তু পড়ে যায়। পুরনো নিউটনীয় মহাকর্ষীয় তত্ত্বর চাইতে এই তত্ত্ব আরো ভালো ব্যাখ্যা দেয়।

প্রথমদিকে আমরা বলেছিলাম, নীচের থেকে ওপরে কেমন করে সময় বেশী নেয়। আমরা আমরা একটা স্থিতিস্থাপক কাগজের কল্পনা করতে পারি যেখানে একটা ছবি আঁকা হয়েছে। এবার আমরা কাগজকে এমনভাবে প্রসারিত করছি, যাতে পাহাড়ের সময় দীর্ঘায়িত হয়। উচ্চতাকে উলম্ব অক্ষে এবং সময়কে আনুভুমিক অক্ষে যদি আঁকা যায় তাহলে ছবিটা এরকম হবে। পাহাড়ের বেশি সময় প্রকৃতপক্ষে সময়ের লম্বা দৈর্ঘ্যকে বোঝাবে।

পদার্থবিদরা, যাকে ‘বক্র’ স্থান-কাল বলে, ছবিতে সেটাই বোঝা যাচ্ছে। এটা বিকৃত বলেই বক্র। একটা স্থিতিস্থাপক চাদরকে টানলে যেমন হয় সেইভাবে দুরত্ব কোথাও প্রসারিত হয়েছে, কোথাও বা সংকুচিত হয়েছে।

স্থানিক জ্যামিতির সাথে যখন সময়ের জ্যামিতির বুনন হয় তখন এক জটিল জ্যামিতির সৃষ্টি হয়। এরিস্টটোলের এবং নিউটনের সময়ের ধারনাকে সংশ্লেষণ করে আইনস্টাইন এই জ্যামিতির প্রবর্তন করলেন। আইনস্টাইন বুঝলেন যে দুজনেই ঠিক কথা বলেছেন। নিউটনের ধারনায়, আমাদের চারদিকের দৃশ্যমান বস্তুর বাইরেও আরো কিছুর অস্তিত্ব আছে। নিউটনীয় সত্যি এবং গাণিতিক সময়ের অস্তিত্ব আছে। এটাই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র, স্থিতিস্থাপক চাদর, ছবির বক্র স্থান-কাল। কিন্তু তাঁর সময় সম্পর্কে একটা ধারনা ভুল ছিল – তিনি ভেবেছিলেন, সময় বস্তু থেকে স্বাধীন এক সত্তা যা নিয়মিত, সবকিছুর থেকে আলাদাভাবে, অবিচলিতভাবে প্রবাহিত হয়।

আবার, এরিস্টটোলের ‘কখন’ এবং ‘কোথায়’ -এর সাহায্যে কোন কিছুর সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। এই ‘কোন কিছু’ আর কিছুই না, এটাই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র, যার স্থান-কালের সম্পর্কের কথা আইনস্টাইন বলেছেন। এটা বাস্তব এবং চলমান সত্তা, যেটা এরিস্টটোল দেখেছিলেন এবং আমরা আমাদের অবস্থান বুঝতে সক্ষম হই।

আইনস্টাইনের সমীকরণ, এই দুটো ভাবনাকে এক করে তৈরি যেখানে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে বিকৃতি কিভাবে আসে জানা যায়। গত একশ বছরে ঘড়ি এবং মিটার স্কেলে তার প্রভাব কি সেই নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এরিস্টটোল, নিউটন এবং আইনস্টাইন — এই তিন বিখ্যাতর কর্মকান্ডের ফলে আমরা সময় নিয়ে একটা ধারনা করতে পেরেছি।

কিন্তু প্রত্যেকটা সফলতার পেছনে যেমন ব্যার্থতা আছে, ১৯১৫ সালে সাধারন আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশিত হবার এক বছর পরেই আইনস্টাইনই বুঝতে পারলেন, স্থান-কাল নিয়ে বলা তাঁর তত্ত্ব শেষ কথা নয়। কারন হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। অন্যান্য সব প্রাকৃতিক রাশির মতোই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সংশোধনের প্রয়োজন আছে।