পর্ব -৩

মানুষের ‘হাঁটা’-র গল্পটা কবে, কোথা থেকে শুরু হলো? আর কেনই বা আমাদের পূর্বপুরুষেরা গাছের ডাল ছেড়ে মাটিতে নেমে দাঁড়াল?এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জীবাশ্মবিদরা যেন আটকে পড়েছেন এক প্রাচীন গোলকধাঁধায়। বিশেষত,অস্ট্রেলোপিথেকাস আফারেনসিস, ডানুভিয়ুস ও ওরিওপিথেকাস-এর মতন প্রজাতিদের নিয়ে চলছে এক বৈজ্ঞানিক বৌদ্ধিক যুদ্ধ – সম্পূর্ণতাবাদী (Totalists) বনাম পথনির্দেশবাদী (Directionalists)। দুই ঘরানা, দুই মতবাদ। সম্পূর্ণতাবাদী গবেষকরা বলেন, একটি প্রাণীর সম্পূর্ণ শরীরের গঠন বিবেচনা করে তবেই তার আচরণ বোঝা যায়। যেমন, যদি একটি প্রজাতির হাঁটুর গঠন মানুষজাতীয় হয় কিন্তু হাত হয় বাঁকা , তাহলে ধরে নিতে হবে তারা হয়তো গাছে উঠতেও পারত, আবার হাঁটতেও পারত। অর্থাৎ প্রজাতিটি মিশ্র গঠনের। তারা হাঁটার ধরনে বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের ধাপ খুঁজে নেয়। অন্যদিকে পথনির্দেশবাদী গবেষকরা বলছেন, যে বৈশিষ্ট্য কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য বিবর্তিত হয়েছে, কেবল সেগুলোই বিবেচনা করা উচিত। যেমন, সোজা হাঁটার জন্য তৈরি পায়ের গঠন থাকলে সেটাই ‘বাই-পেডালিজম’-এর প্রমাণ (দুই পা ব্যবহার করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে পারে) ।

কিন্তু আসল সমস্যা শুরু হয় যখন একই হাড় দেখে দুই পক্ষ দুই রকম গল্প বলেন। ২০১৯ সালে জার্মানিতে আবিষ্কৃত ডানুভিয়ুস গুগেনমোসি (Danuvius guggenmosi) এক মিওসিন যুগের বানর। সে যেন জীবাশ্মবিদ্যার মোহময় তারকা। তার বাঁকা আঙুল, নমনীয় পিঠ, ভাঁজ করা হাঁটু ও শক্ত গোড়ালি বলে দেয় সে ঝুলে থাকত। কিন্তু তার কোমরের ও হাঁটুর গঠন আবার মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ানোর কথা বলে। প্রথম গবেষকদল বললেন, “এ এক চমৎকার উদাহরণ, গাছের ডালে ঝুলে থাকা এবং হেঁটে চলার যুগল প্রয়োগ”। সমালোচকরা বললেন, “না, ডানুভিয়ুস-এর যেসব বৈশিষ্ট্যকে ‘মানব সদৃশ’ বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেগুলো আসলে সাধারণ বানরেরই”। যেমন, তার লম্বা পিঠ চার পায়ে হাঁটা বানরের বৈশিষ্ট্য। আবার তার পায়ের সংযোগস্থলের গঠনের সঙ্গে আধুনিক বানরের মিল রয়েছে।

এই দ্বিধার পিছনে রয়েছে আরেক তাত্ত্বিক সমস্যা। কখনও কখনও প্রাচীন কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরে নতুন কাজে ব্যবহৃত হয়। তখন তাকে বলে নব উপযোগী অভিযোজন (exaptation)। কিন্তু সেটা আলাদা করে চিনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। বর্তমানের বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুধু হাড়ের বাইরের গঠনে থেমে নেই। হাড়ের অভ্যন্তরের জালের মতো সূক্ষ্ম কাঠামো (trabecular pattern) বা ঘনত্ব নিয়েও চলছে গবেষণা। অভিযোজনের ফলে ট্রাবেকুলার কাঠামোর অভিমুখ, ঘনত্ব ও সংযোগ পরিবর্তিত হয়, যাতে হাড় নির্দিষ্ট বল সহ্য করবার জন্য নিজেকে সবচেয়ে ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক মানুষের ট্রাবেকুলার ঘনত্ব পূর্ববর্তী হোমিনিনদের তুলনায় কম, যা সম্ভবত জীবনযাত্রার ধরন ও দৈহিক পরিশ্রমের তারতম্যের সাথে সম্পর্কিত। এই পরিবর্তন হাড়ের কাঠামোগত অভিযোজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ, যা আমাদের পূর্বপুরুষদের শারীরিক ও পরিবেশগত অভিযোজন বোঝার জন্য এক নির্ভরযোগ্য সূত্র। ট্রাবেকুলার কাঠামোর সাহায্যে বোঝা যায়, একজন প্রাচীন প্রজাতির সদস্য, তার জীবনে কতটা দাঁড়িয়ে থাকত, উঠত-বসত, ঝুলত কিংবা হাটত। কিন্তু এখানে সমস্যা হল, অসুস্থতা, আঘাত, বা অস্বাভাবিক জীবনযাপন থাকলে সেই হাড়ে যান্ত্রিক বা গঠন প্রকৌশলের (Regular Loading) ছাপ থাকে না। ফলে একটা হাড় দেখে সম্পূর্ণ প্রজাতির ব্যাখ্যা দিলে সেটি একেবারে ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। এছাড়া হাড়ের গঠনের বিবর্তন তো কেবল চাপ-নির্ভর নয়, জিনগত প্রভাবও কাজ করে। তাই জীবাশ্ম দেখে কেবল চলার ধরন অনুমান করতে গেলে, অনিশ্চয়তার কুয়াশায় আমাদের ব্যাখ্যা আবছা হয়ে যাবে।

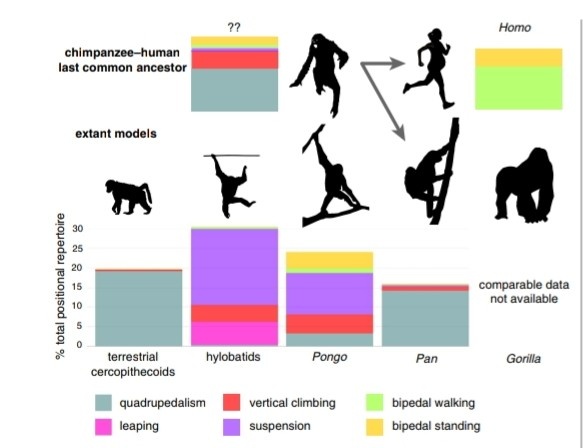

তাহলে এই দ্বিপদগমন আগে কি ছিল? অন্য প্রাণীরা চার পায়ে হাঁটে, মানুষ দুই পায়ে। তাহলে মাঝের ধাপটা কী? কেউ বলেন, বানররাই প্রথমে গাছে ঝুলত, তারপর মাটিতে খুঁটিনাটি কাজ করতে গিয়ে দাঁড়ানো শিখল। আবার কেউ বলেন, তারা মাটিতে হাঁটত চার পায়ে, তারপর হঠাৎ করে দুই পায়ে উঠে দাঁড়াল। মিওসিন যুগ, তৃতীয় যুগের ভূতাত্ত্বিক সময়কাল (প্রায় ২.৩ কোটি বছর আগে থেকে ৫৩ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত)। পিয়েরোলাপিথেকাস- এক রহস্যময় নাম। তার শরীর সোজা, কিন্তু ঝুলে থাকার স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তার কাঁধ-হাতের গঠন বলে দেয় সে খাড়া হয়ে গাছে উঠত। এটিই হয়তো মানুষের দ্বিপদ গমনের প্রথম পদক্ষেপ।

এক্ষেত্রে আরেক আকর্ষণীয় তত্ত্ব হল ‘পুব দিকের কাহিনী’। আফ্রিকার রিফ্ট ভ্যালির ভাঙনে দুই দিকে ভাগ হয়ে যায় প্রাচীন বনাঞ্চল। পশ্চিমে রয়ে যায় বনজীবী শিম্পাঞ্জিরা। আর পূর্বে খোলা তৃণভূমিতে চারণ শুরু হয় আমাদের পূর্বপুরুষের। সেখানে গাছ কম, ফলে খাদ্যের খোঁজে হাঁটতে হত বহুদূর। আর তাতেই জন্ম নেয় দাঁড়িয়ে দু পায়ে ভর দিয়ে চলার ধারা। ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুর ঘন ঘন পরিবর্তনে বন-জঙ্গল আর ঘাসের মিশ্র পরিবেশে বেড়ে ওঠে আদি হোমিনিনেরা। তারা গাছেও চড়ত, মাটিতেও নামত, ফলও খেত, শিকড়ও খুঁড়ত। আর ঠিক এই অভিযোজন ক্ষমতাই হয়তো তাদের বিশেষীভবনের ফাঁদ (specialization trap) থেকে বাঁচিয়েছে। দাঁড়িয়ে চলার সুবিধা হল, দুটি হাত খালি, তাতে ধরা যায় অনেক কিছু। সেই হাত দিয়ে তৈরি হয় পাথরের হাতিয়ার সরঞ্জাম, আগুন। পরে জন্ম নিল ভাষা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, দাঁড়িয়ে হাঁটার আগেই ঘটে গিয়েছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন। দাঁতের রূপান্তর, বুদ্ধিশীল হাতের গঠন, সমাজবদ্ধ আচরণ। ওরোরিন টুজেনেনসিস (Orrorin) – আদি মানবের প্রথম আলো। আরেক রহস্যময় চরিত্র- আর্ডিপিথেকাস (Ardipithecus)। এদের জীবাশ্ম থেকে বোঝা যায়, দাঁড়িয়ে হাঁটার উদ্ভব হয়েছিল অনেক আগে – মস্তিষ্ক বিকাশের আগেই। অর্থাৎ মানুষ প্রথমে দাঁড়িয়েছে, তারপর চিন্তাশীল হয়েছে।

তাহলে শিম্পাঞ্জী বা গরিলা? এটি হতে পারে সাধারণ ভুল ধারণা। আসলে তারা নিজের পথেই বিবর্তিত হয়েছে। গরিলারা হয়েছে বড়, শক্তিশালী, কিন্তু বেশি বিশেষায়িত। তারা গাছেই থেকেছে, ফলে পরিবেশ বদলালে তাদের টিকে থাকা কঠিন। শিম্পাঞ্জিরা হয়েছে একটু বেশি অভিযোজিত, তবু অনেক সীমাবদ্ধ। হোমিনিনেরা ঠিক এখানেই ভিন্ন। তারা খোলা জায়গায় এসে হাত উন্মুক্ত করেছে, প্রযুক্তি তৈরি করেছে এবং কৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের পরিবেশে পরিবর্তন এনেছে। আজ জীবাশ্ম পাওয়া গেলেও, তার প্রোটিন এবং ডি এন এ প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। তবে পুরা-প্রোটিন বিশ্লেষণবিদ্যা (paleoproteomics) নামক নতুন প্রযুক্তি মিওসিন যুগের জীবাশ্ম থেকেও প্রোটিন বিশ্লেষণ করতে পারছে। এই পথেই একদিন হয়তো দৈত্যাকার বনমানুষ (Gigantopithecus) নামক রহস্যময় প্রজাতির রহস্য উদ্ঘাতীত হবে।

হোমিনিড গবেষণায়, ফরোয়ার্ড ডায়নামিক সিমুলেশনই ভবিষ্যৎ। এটি একটি কম্পিউটেশনাল পদ্ধতি। এতে মাংশপেশী-হাড়ের মডেলে বল ও টর্ক (মোচড় ) প্রয়োগ করে সময়ের সাথে চলাচলের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। এতে গতি সমীকরণ সংখ্যাগতভাবে সমাধান করে দেখা যায়, কোন বল প্রয়োগে শরীর কীভাবে নড়াচড়া করে। পেশির কার্যকারিতা বোঝাতে, এবং বিভিন্ন প্রজাতির গতি-সংক্রান্ত বিবর্তন ধরতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার হয়। অর্থাৎ ভার্চুয়াল জগতে সেই প্রাণীকে একদিন আবার হাঁটতে দেখা যাবে।

মানব বিবর্তনের গল্পগুলি প্রায়শই হয়ে ওঠে কল্পনার গল্পের মত। “সে দাঁড়ালো, হাতে করে আগুন ধরাল, কথা বলল”- যেন এক নায়কের কাহিনী। কিন্তু এই গল্পগুলি যদি পরীক্ষাযোগ্য না হয়, তবে তারা বিজ্ঞানের কল্পকাহিনি হয়েই রয়ে যাবে।বিজ্ঞানকে তাই ফিরে যেতে হবে মিওসিন যুগের বানরদের দিকে। যারা হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষ নয়, কিন্তু আমাদের পূর্বপথ নিশ্চিতভাবেই আলোকিত করে।

মানুষের বিবর্তন বোঝা যাবে না যদি মিওসিনের গাছে ঝুলে থাকা বানরদের বাদ দেওয়া হয়- অর্থাৎ ডানুভিয়ুস, ওরোরিন টুজেনেনসিস, পিয়েরোলাপিথেকাসদের। এরা সবাই ইতিহাসের একেকটি ভিন্ন পাতায় চিহ্ন রেখে গেছে। হয়তো একদিন, জীবাশ্ম প্রোটিন সিমুলেশন একত্রে মিলে যাবে। তখন সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, যা আমাদের অবিরত তাড়িয়ে বেড়ায় -‘মানব শিকড়ের উদ্ভব কোথায়?’

তথ্যসূত্র : 01) Fossil Apes and Human Evolution ; Science (May, 2021)

02) Insights into human evolution from 60 years of research on Chimpanzees at Gombe by Michael Lawrence Wilson ; Evolutionary Human Science (2021)

Prof Sukanya Sinha (Astrophysics and Cosmology): সুপর্ণা এতো সুন্দর লিখেছে। তিনটে লেখাই আবার পড়লাম। ওর জন্য অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

Dr Sibesh Bera (Molecular Biophysicist): তৃতীয় ক্লাসরুম ও চমৎকার লিখেছেন Suparna। লেখাটি তিন ভাগে যেভাবে ভেঙেছেন তাতে সুপর্ণার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে।

Dr Supriya Nandi(Paleozoologist, ZSI) : শুভময়বাবু আজ তিনটি লেখা একসাথে পড়লাম। চমৎকার। Hominid Evolution-কে বেশ অন্য angle ধরা হয়েছে এখানে। আমার কিছু বন্ধু এই বিষয়ে কাজ করেন। তাদের পাঠাবো। লেখককে অনেক শুভেচ্ছা রইলো।

খুবই সুন্দর হয়েছে এই সিরিজ। শেষ পর্বটি পড়ে ফেললাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলা পরিভাষা এমন ব্যবহার করা হয়েছে যাতে তার অর্থ বেশ বোধগম্য হয়ে উঠছে। একেবারেই অজানা বিষয়, আমার কাছে। কিন্তু, তবু একটু ধারণা হলো।

লেখককে অনেক ধন্যবাদ, গুছিয়ে সুন্দর করে লেখার জন্য। ড অভিজিৎ করগুপ্ত

[30/07, 11:04 am] Prof Sutirth Dey IIT Madras(Evolutionary Biologist): শুভময় তুমি যে সুপর্ণার লেখাটা পাঠিয়েছিলে চমৎকার হয়েছে। আজ সকালে পড়লাম ঝরঝরে লেখা। Charles Darwin থেকে শুরু করে canine honine complex-র কথা বা দুই পায়ে হাঁটা সবকিছু ধরা পড়েছে এই লেখায়। এছাড়া Danuvius-র উদাহরণটাও এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। অসাধারণ একটা লেখা পড়লাম অনেকদিন বাদে।