একটি ইঁদুর যখন সিনেমা দেখে, তখন কী ঘটে? তখন ৮৪০০০ নিউরন আর তাদের ৫০০ মিলিয়ন স্নায়ুসন্ধির ছবি ওঠে। তা থেকে ইঙ্গিত মেলে তালগোল পাকানো স্নায়ুজালিকার কুণ্ডলীর মধ্য থেকে কীকরে ভাবনা আর ধারণা গড়ে ওঠে। শুরুতে বিজ্ঞানীরা একটি ইঁদুরের সামনে কতকগুলি ভিডিও ক্লিপ চালান। তাতে ছিল কল্পবিজ্ঞান, নিসর্গদৃশ্য, অ্যানিমেশন আর খেলাধুলার ছবি। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ইঁদুরটাকে এমনভাবে ‘বানিয়ে’ নেওয়া হয়েছিল যাতে তার নিউরনগুলি সক্রিয় হলেই ঝিলিক দেবে এবং তার মস্তিষবল্কলের ক্রিয়াকলাপ দেখা যাবে একটি লেজার-চালিত অণুবীক্ষণের সাহায্যে। পর্দায় বিশ্বচিত্র দেখলে ইঁদুরটির মস্তিষ্কের একেকটি কোষে কীভাবে আলো জ্বলে ওঠে তা রেকর্ড করেন বেলর কলেজ অব মেডিসিন-এর একটি দল। প্রতিটি ঝিলিকই একেকটি ক্রিয়ার চিহ্ণ। মস্ত এক সজীব জালিকার মধ্য দিয়ে তা যোগাযোগ সাধন করে। মস্তিষ্কের পোস্তদানা সদৃশ এক ক্ষুদ্র অংশে এই ক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকে।

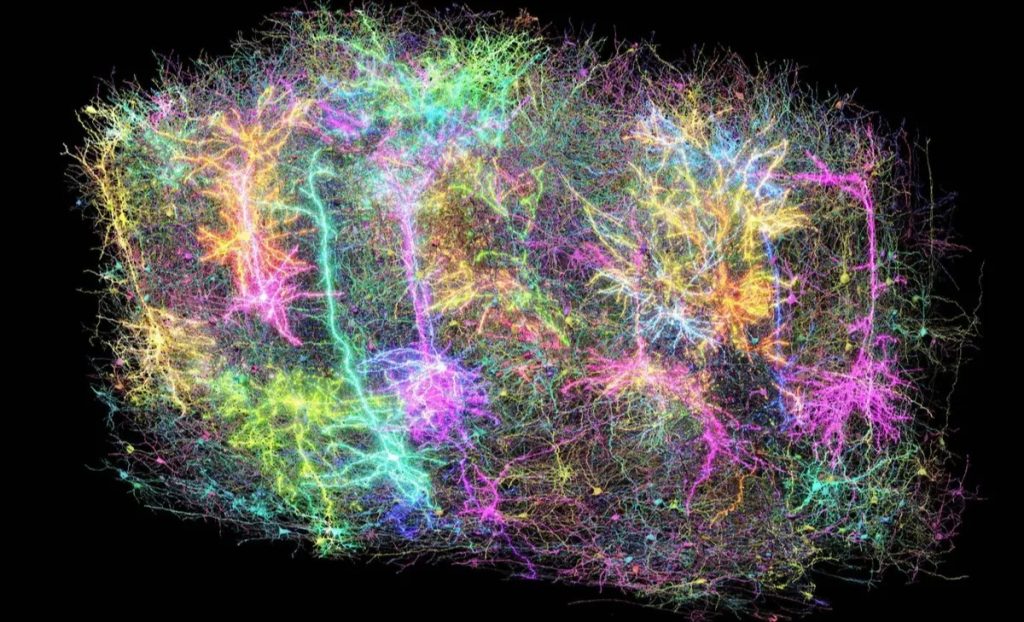

এই পর্যায় থেকে গবেষণাটির ভার নেয় কোলম্যান ইন্সটিটিউট, যার প্রধান গবেষক ফরেস্ট কোলম্যান। তাঁরা মস্তিষ্কের কোষকলার নমুনাটি চেঁছে নিয়ে তা থেকে মানুষের চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম ২৫ হাজারটি ফালি বানান। তারপর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে তার প্রায় দশ কোটি ছবি তোলেন। ছবিগুলি থেকে মোটা সেমুইয়ের সুতোর মতো যেসব স্নায়ুতন্তু (অ্যাক্সন) আর স্নায়ুসন্ধি (ডেনড্রাইট) নিউরনগুলোকে সংযুক্ত করে সেইসব অংশুর (ফাইবার) চেহারা ফুটে উঠল। জোরালো সফটওয়ার আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা এবার ওইসব চিত্রকে সেলাই করে জোড়া লাগিয়ে পুরোনো অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। কম্পিউটারের সাহায্যে এই বিশ্লেষণ থেকে পুনর্গঠিত হল বিজড়িত বর্তনীগুলির ত্রিমাত্রিক চিত্র। প্রতিটি স্বতন্ত্র স্নায়বিক অংশুকে একেকটি আলাদা রঙে ছোপান হল, যাতে প্রত্যেকটিকে আলাদা করে স্পষ্ট চেনা যায়। এই বহুরঙা মানচিত্র দেখে কোন নিউরনটি কোন নিউরনের সঙ্গে যুক্ত তার পথরেখা অনুসরণ করা গেল। সেই গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে সংকেতগুলি কীভাবে যাতায়াত করে তাও দেখা গেল। বিজ্ঞানীরা এইসব পথরেখার সঙ্গে ইঁদুরটির চলচ্চিত্র দেখা-কালীন রেকর্ড-করা ক্রিয়াকর্মকে অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে দিতে পারলেন। গঠনকাঠামো আর গতিবিধির এই সংযুক্তির এমন চিত্র আগে কখনো দেখা যায়নি। পাশাপাশি রাখলে এই ছোট্টো নমুনাটির নিউরন-সূত্রের দৈর্ঘ্য হবে পাঁচ কিলোমিটারের বেশি। মস্তিষ্ক-বর্তনীর এই বিস্তারিত মানচিত্র থেকে মস্তিষ্কের বর্তনীসজ্জা সম্বন্ধে অর্জিত ধারণা থেকে হয়তো অ্যালঝাইমার রোগ, অটিজম প্রভৃতি স্নায়বিক রোগের চিকিৎসায় নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যাবে। কেননা এখন বিজ্ঞানীদের পক্ষে সুস্থ মস্তিষ্কের বর্তনী-সূত্রগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে। অসুস্থ কোষকালাগুলির সঙ্গে এগুলির তুলনা করলে মস্থিষ্কের গুরুতর অসুখের জন্য দায়ী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছাঁদগুলো জানা যাবে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবাস্টিয়ান সিউং-এর এই মত। তবে এ তো সবে সূত্রপাত। এখনো ঢের পথ বাকি। কোলম্যান বলেছেন, এ যেন বিজ্ঞান আর শিল্পকলার এক যৌথ চিত্র!