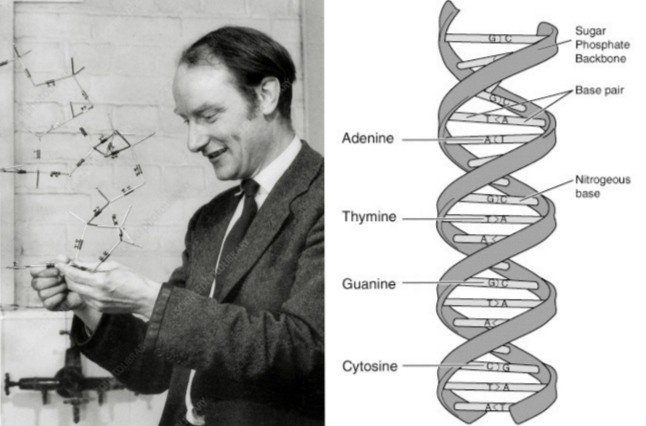

ডিএনএ-র জড়ানো হেলিক্স গঠন আবিষ্কার করে ফ্রান্সিস ক্রিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন। জীবনের শেষ দিকে তাঁর কৌতূহল জাগে মস্তিষ্ক ও চেতনা সম্পর্কে। সে এমন এক জগত যেখানে জৈব রসায়ন, মনোবিজ্ঞান ও দর্শন মিলেমিশে এক নতুন ধাঁধা তৈরি করে। ম্যাথুউ কোভ তাঁর ‘ক্রিক: এ মাইন্ড ইন মোশন- ফ্রম ডিএনএ টু দ্য ব্রেন’ বইতে এই পরবর্তী অধ্যায়ের কাহিনী বলেছেন। বইটির বিশ্লেষণ করেছেন জর্জিনা ফেরী। নেচার পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, “এ বই শুধু এক বিজ্ঞানীর জীবনী নয়, বরং বিজ্ঞান, মানবসম্পর্ক ও চিন্তার বিবর্তনের এক আখ্যান।”

১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসনের সঙ্গে ক্রিক যখন ডিএনএ-র গঠন ঘোষণা করেন তখন তিনি ছিলেন এক তরুণ ও অনিয়ন্ত্রিত কৌতূহলে ভরা মানুষ। তাঁদের সে আবিষ্কার জীববিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটায়। জিনতত্ত্বের ভাষা বদলে দিয়েছিল। কিন্তু ফেরী দেখান, ক্রিক কখনও নিজের কৌতূহলকে এক জায়গায় আটকে রাখেননি।

ষাট ও সত্তরের দশকে তিনি জীবরসায়নের সীমা পেরিয়ে মানুষের চেতনাকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। এল এস ডি ও অন্যান্য অলীক দর্শন উদ্রেককারী পদার্থ নিয়ে পরীক্ষায় তাঁর আগ্রহ ছিল। কেবল মাদক নয়, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া বোঝার জন্যও এ ছিল এক সাহসী প্রচেষ্টা। ক্রিক বিশ্বাস করতেন, মস্তিষ্ক একধরনের গণনামূলক যন্ত্র, যেখানে স্নায়ু ও রাসায়নিক সংকেত মিলেমিশে “আমি” নামের অভিজ্ঞতাকে তৈরি করে। তিনি একে বলতেন “চেতনাবোধের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি”। অর্থাৎ চেতনাকে রহস্য নয়, এক সমাধানযোগ্য জৈব প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার কথা বলতেন। বইটি তুলে ধরেছে ক্রিকের বৈজ্ঞানিক বন্ধুত্ব ও সংঘর্ষর কথাও। যেমন, মনোবিজ্ঞানী ক্রিস্টফ কোখের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা, কিংবা রিচার্ড ডকিন্স প্রমুখের সঙ্গে বিতর্ক। বিজ্ঞানী সমাজে ‘চেতনা’ নিয়ে কাজ করা তখনো প্রায় ধর্মদ্রোহিতার সামিল। কিন্তু ক্রিকের মতো মানুষ একে বৈজ্ঞানিক আলোচনার কেন্দ্রে আনেন। ফেরী-র মতে, ক্রিকের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর “মানসিক অস্থিরতা”, এক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তায় নিরন্তর গতি। এই গতিই তাঁকে ডি এন এ থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত নিয়ে যায়। তিনি শুধু গবেষণাগারের ভিতরের বিজ্ঞানী ছিলেন না। ছিলেন প্রশ্নতোলা মানুষ। ঈশ্বর, আত্মা, বা পূর্বনির্ধারিত নিয়তির ধারণা তিনি মেনে নেননি। বরং বলেছিলেন, “আমরা হলাম স্নায়ুতন্ত্রের জটিল ক্রিয়া।” বইটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিকও ছুঁয়ে গেছে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক, কেমব্রিজের কফি-রুমে বিতর্ক, আর সেই একাগ্রতা যা তাঁকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গবেষণার টেবিলে রেখেছিল। জর্জিনা ফেরী শেষে লেখেন, “ক্রিকের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বিজ্ঞান কেবল তথ্য নয়। এ হল মানুষের চিন্তার এক ধারাবাহিক আন্দোলন।” আজ যখন চেতনাবিদ্যা ও স্নায়ুবিজ্ঞান নতুন যুগে প্রবেশ করেছে, তখন ক্রিকের সেই “অসুবিধাজনক প্রশ্নগুলো” আরও প্রাসঙ্গিক। তিনি যেন আমাদের বলে গেছেন, “যত গভীরই হোক রহস্য, তার কেন্দ্রে আছে ব্যাখ্যা করার সাহস আর জটিল চিন্তা।”

সূত্র : Georgina Ferry, “Sex, drugs and the conscious brain: Francis Crick beyond the double helix,” Nature, 3 November 2025.