বিজ্ঞান হল সেইসব জ্ঞানের সম্ভার যা সাক্ষ্যপ্রমাণ, বিশ্লেষণী পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ এবং নিশ্ছিদ্র যুক্তিশীলতার ভিত্তিতে সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্রর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি বৈশিষ্ট্য হল, বিশ্লেষণী চেতনা আর ভুল প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা। বিশ্লেষণী চেতনা মানে হল আপনার ধ্যানধারণাগুলিকে কঠোরতম পরীক্ষার মুখে ছেড়ে দেওয়ার দায় এবং ভাবনাগুলি ভুল প্রমাণিত হলে সেগুলো হয় সংশোধন করা নাহয় বাতিল করার জন্য তৈরি থাকা।

আর মেকি বিজ্ঞানের নামে চিহ্ণিত দাবিগুলির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল তারা বিজ্ঞানের ধড়াচূড়া পরে বৈধতা অর্জনের প্রয়াস পায়, কিন্তু বিজ্ঞানের পদ্ধতিতন্ত্র ও সাক্ষ্যপ্রমাণের কঠোর নিয়মকানুনগুলো মানে না।

এইখানে আমি পল থ্যাগার্ড-এর কাজের পরিচয় দেব, যিনি ‘কম্পিউটেশনাল ফিলজফি অব সায়েন্স’ নামে কথিত বিষয়টির পথিকৃৎ রূপে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। বিজ্ঞানে অনুরূপতাভিত্তিক চিন্তার ভূমিকা নিয়ে অনেক লিখেছেন তিনি। মানুষ ও অন্যান্য উচ্চ স্তন্যপায়ী প্রাণীরা যেন এইভাবে অনুরূপতাভিত্তিক চিন্তা করবার মতো করেই নির্মিত। এটা যে একেবারেই নিয়মহারা একটা ব্যাপার তা নয়। এমনিতে আলাদা দুটো ক্ষেত্রের মধ্যে তাদের আসল অন্তর্বস্তু, তাদের গঠন এবং/কিংবা দৃশ্যরূপ, ভাষালঙ্কার আর রূপকের মধ্যে মোটের ওপর একটা সাদৃশ্য নজরে পড়লে সেটাই উপমানগুলোকে চালিত করে। যেমন অদেখা, সর্বময় ঈশ্বর অর্থবহ হয়ে ওঠে এই পৃথিবীতে দৃষ্ট পিতার ঐশী উপমান হিসেবে। ব্রহ্মন অথবা চৈতন্য অর্থবহ হয়ে ওঠে জলে গোলা নুন রূপে, যার প্রতিটি কণা জলে উপস্থিত কিন্তু অদৃশ্য। একই ভাবে, বিজ্ঞানের ইতিহাসেও প্রচুর উদাহরণ রয়েছে যেখানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটেছে তুলনা দিয়ে, যা একটা ভাবনাকে এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যায়, “যেমন একটি ফুলকি এক লাফে ব্যবধান অতিক্রম করে”। পৃথিবীটা যে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, কোপারনিকাসের এই ভাবনাটাকে গালিলিও সমর্থন করেছিলেন তাঁর দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখা চাঁদের চলনের সঙ্গে পৃথিবীর তুলনা করেঃ অতবড়ো একটা পাথরের পিন্ড যদি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেতে পারে তাহলে পৃথিবী কেন সূর্যের চারপাশে ঘুরতে পারবে না? নিউটন একটা গ্রহ আর এক টুকরো পাথরের মধ্যে তুলনা করে বলেছিলেন, পাথরটাকে যদি পৃথিবী থেকে উত্তরোত্তর বেশি বল প্রয়োগ করে ছোঁড়া যায় তাহলে ওই পাথরের প্রতি প্রযোজ্য নিয়মগুলো দিয়ে গ্রহদের চলনকেও ব্যাখ্যা করা যাবে। বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তড়িৎ বিষয়ক পরিঘটনার সঙ্গে তুলনা করে আকাশের বিদ্যুতের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

এর সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ হলেন চার্লস ডারউইন। পশুপালকরা যেভাবে পশুশাবকের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে তার সঙ্গে তুলনা করে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণায় উপনীত হন। তাছাড়া মানুষের জনসংখ্যা সংক্রান্ত টমাস ম্যালথস-এর একটি রচনার সঙ্গে তিনি প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার লড়াই-এর সাদৃশ্য খুঁজে পান এবং তা থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের বনেদটা তৈরি করেন। একথা ঠিক, আবিষ্কারের পথে এই তুলনাগুলি অনেকাংশেই নিছক সম্ভাব্য পথ হিসেবে কাজ করেছে। তাই ওই তুলনাটা খাটে কিনা তা যাচাই করবার জন্য ডারউইন প্রায় কুড়ি বছর ধরে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। এর সাহায্যে তিনি তাঁর দাবির সপক্ষে সমর্থন খুঁজেছিলেনঃ বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কারা বেশি পটু তাদের যাচাই করেই প্রকৃতি নতুন প্রজাতি তৈরি করে। কাজেই তুলনার আশ্রয় ধর্ম আর বিজ্ঞান উভয়েই নেয়। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের তত্ত্বর আসল তফাত হচ্ছে, তুলনা বা উপমা থেকে উৎসারিত তত্ত্বগুলিকে বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে যাচিয়ে নিতে বাধ্য।

কিন্তু এই তুলনাত্মক চিন্তার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যমজ আছে যা বিজ্ঞানের বদলে মেকি বিজ্ঞানে গিয়ে পৌঁছয়। থ্যাগার্ড তাকেই বলেছেন “সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তা”। এ “এমন এক চিন্তাশৈলী যা মনে করে দুটি জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে তারা কার্য-কারণসূত্রে গ্রথিত”। তাঁর মতে এটাই হল মেকি বিজ্ঞানের প্রধান কারণ।

এ বিবৃতির অর্থ কী? সাদৃশ্য দেখে কার্য-কারণ সম্পর্কে উপনীত হলে তুলনাত্মক চিন্তা কেন জাল বিজ্ঞানের জনক হয়ে ওঠে, কেন তা আর সৃষ্টিশীলতার উৎস থাকে না?

কারণ হল, এর ফলে নিছক আপাত-মিলের ভিত্তিতে একটা সম্পর্কের মধ্যে অর্থ আর তাৎপর্যের অনেক অবাঞ্ছিত পরত যুক্ত হয়। ধরে নেওয়া হয় যে যেসব জিনিস বা প্রক্রিয়া দেখতে বা অনুভবে একই রকম তারা পরস্পরের প্রতি এবং বাকি বিশ্বের প্রতি একই ভাবে ক্রিয়া করবে। একটাকে বুঝতে পারলেই আপনার মনে হবে অন্যটাকেও বুঝে ফেলেছেন; একটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই আপনা থেকেই অন্যটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, শ্রমসাধ্য যাচাইকরণ কিংবা ভুল প্রমাণ করার প্রয়াসের আর কোনো দরকার নেই। এইভাবে বহু পরিশ্রমে আয়ত্ত করা খাঁটি বিজ্ঞানের সাক্ষ্যপ্রমাণ-ভিত্তিক বনেদটা রূপান্তরিত হয় কতকগুলো অপরীক্ষিত দাবিতে, যার ভিত্তিতে একটা তুলনা বা উপমা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

এর একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত আছে। ধাতুজগতে সোনা যেন গ্রহজগতে সূর্য, কিংবা শরীরে হৃৎপিণ্ড। সূর্য আর সোনার মধ্যে এই আলংকারিক সাদৃশ্য থাকায় ধরে নেওয়া হয়, হৃৎপিণ্ডের উপরে সোনা ধারণ করলে তা সূর্য থেকে উপকারী শক্তি টেনে আনবে হৃৎপিণ্ডে। আরও একটা উদাহরণ। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠের রং রক্তের মতন। তাই ধরে নেওয়া হয় মঙ্গলগ্রহ রক্তপাত, যুদ্ধবিগ্রহ আর হানাদারির সূচক। অপরদিকে “সুন্দরী” ভেনাস হল সৌন্দর্য আর মাতৃত্বের প্রতীক। সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তাই মানুষকে চিন্তা করতে শেখায় যে লালচুলো লোকেরা বদমেজাজি, যার হাতের লেখা খারাপ সে অগোছালো, প্রশস্ত ললাট বুদ্ধির লক্ষণ, হাতের তালুতে দীর্ঘ “আয়ুরেখা” দীর্ঘায়ুর দ্যোতক। এইসব সম্পর্কগুলো সম্পূর্ণ গড়ে উঠেছে সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তার ভিত্তিতে, কঠোর নিয়মবদ্ধ, নিশ্ছিদ্র পরীক্ষার ভিত্তিতে নয়।

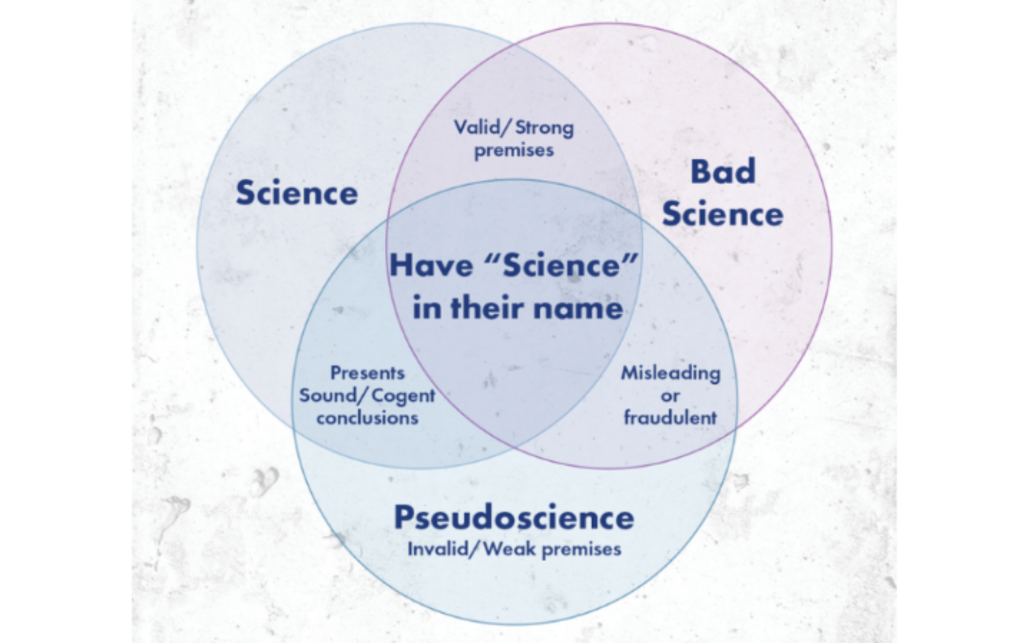

থ্যাগার্ড বিজ্ঞান আর মেকি বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত রূপরেখাগুলি এঁকেছেনঃ

1. বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু মেকি বিজ্ঞানে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াসিদ্ধ ব্যাখ্যা থাকে না।

2. বিজ্ঞান বিবিধ সম্পর্কের ভিত্তিতে ভাবনাচিন্তা করার পদ্ধতি আশ্রয় করে এগোয়, যা রাশিতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রকৃতির মধ্যে বিবিধ ছাঁদ আবিষ্কার করে। কিন্তু মেকি বিজ্ঞান বাঁধামতের কিংবা সাদৃশ্যভিত্তিক ভাবনার ভিত্তিতে জোরালো বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করে। এতে ধরে নেওয়া হয় যে নিছক সাদৃশ্য আছে বলেই বিবিধ জিনিসের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে।

3. বিজ্ঞান চর্চাকারীরা অন্যান্য বিকল্প তত্ত্বাদির সাপেক্ষে একটি তত্ত্বের মূল্যায়নের প্রতি যত্নবান। কিন্তু মেকি বিজ্ঞানের চর্চাকারীরা বিকল্প তত্ত্ব সম্পর্কে নিঃস্পৃহ।

4. বিজ্ঞান সরল তত্ত্ব ব্যবহার করে, কিন্তু তার ব্যাখ্যার ক্ষমতা ব্যাপক। কিন্তু মেকি বিজ্ঞান যেসব তত্ত্ব ব্যবহার করে সেগুলিকে বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যাদানের জন্য প্রয়োগ করতে গেলে অনেক বাড়তি তত্ত্বপ্রস্তাবের প্রয়োজন হয়।

5. বিজ্ঞান নতুন নতুন তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়ে নতুন-আবিষ্কৃত তথ্যাদির ব্যাখ্যা দিতে দিতে সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলে। কিন্তু মেকি বিজ্ঞান মত আর প্রয়োগ উভয় বিচারের অচলাবস্থায় পড়ে থাকে।

দুটি সত্তা যদি একই ধরণের বিষয়ীগত (সাবজেকটিভ) অভিজ্ঞতা আর ভাবরূপের সঞ্চার করে, তখন সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তাধারার আশ্রয় নিয়ে মেকি বিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে তারা অবশ্যই একই বাস্তবতার পরিচয়বাহী। তখন শিবের নৃত্য হয়ে ওঠে ল্যাবরেটরির মেঘকক্ষ থেকে পাওয়া ফলগুলিকে ব্যাখ্যা করবার একটি পন্থা। একবার এই সংযোগগুলি প্রতিষ্ঠা করে নেবার পর সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তার সাহায্যে সহজেই দেখানো যাবে যে কণা পদার্থবিদ্যার জ্ঞানতাত্ত্বিক স্থানকে আত্মাচর্চাবাদের অঙ্গনে সরিয়ে আনা যায়। সাদৃশ্যর ভিত্তিতে এইভাবে জ্ঞানমূল্য-স্থানান্তর করার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে মেকি বিজ্ঞান। মেকি বিজ্ঞান হল স্রেফ বিজ্ঞান-বিজ্ঞান ভান করা কতকগুলো ভাবনা যাদের কখনো অভিজ্ঞেয়তাবাদী যাচাইকরণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় না।

উৎস Meera Nanda, Science in Saffron, Three Essays Collective, Gurgaon, 2016. বাংলা অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী