এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্যর কোনো তুলনা নেই। অথচ এই অভাবনীয় বৈচিত্র্যর একেবারে মূলে আছে এক নিপাট কেন্দ্রীয় সরলতা। এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা তৈরি হয়েছে মাত্র সতেরোটি মৌলকণা দিয়ে। এদের ভর আর আধানের (চার্জ) মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এই সতেরোটি কণা কিন্তু মাত্র দুটি মৌলিক গোত্রে বিভক্ত – “বোসন” আর “ফের্মিয়ন”। অর্থাৎ তামাম ব্রহ্মাণ্ড মাত্র এই দুই গোত্রের কণা দিয়ে তৈরি। ভাবা যায়!

১৯৪৫ সালে দুটিরই নাম দিয়েছিলেন পল ডির্যাক। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে বোসন, আর এনরিকো ফের্মির নামে ফের্মিয়ন।

এর সূত্রপাত ১৯২৪ সালে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। বয়স তিরিশ। তার আগে ১৯০০ সালে মাক্স প্লাঙ্ক দেখিয়েছিলেন একটা গরম জিনিস থেকে প্রতিটি রঙের আলো কতটা করে বেরোয়। তিনি দেখিয়েছিলেন, এই আলো নির্গত হয় আলাদা আলাদা কতকগুলি “পুঁটুলি” মারফত, যাদের বলে কোয়ান্টাম, বহুবচনে ‘কোয়ান্টা’। সেই পথ ধরেই পদার্থবিজ্ঞানীরা পরে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান রচনা করেছিলেন। ১৯২৪-এ সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকায় বসে প্লাঙ্ক-এর কষা অঙ্কটার একটা সরলতর রূপ আবিষ্কার করলেন। তিনি “শ্রদ্ধেয় গুরু” আলবার্ট আইনস্টাইনকে ইংরিজিতে একটি চিঠি লিখে ব্যাপারটা খোলসা করে বোঝালেন। শুধু তাই নয়, নিবেদন করলেন, আইনস্টাইন যদি সত্যেন্দ্রনাথের ইংরিজি লেখাটা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে কোনো জার্মান বিজ্ঞানপত্রে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনে জার্মানই ছিল তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান ভাষা। আইনস্টাইন এই তরুণ ভারতীয় “ছাত্র”টির আবেদনে সাড়া দিলেন। এই হল পরবর্তীকালের যুগান্তকারী “বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান”-এর সূত্রপাত।

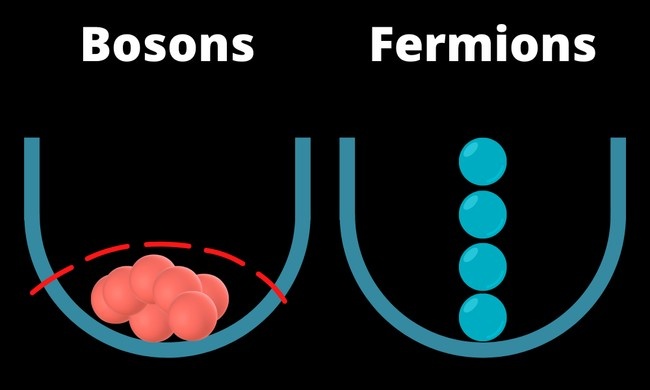

সত্যেন্দ্রনাথ আর আইনস্টাইনের অঙ্কে এমন একটা পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া গেল যেখানে বিভিন্ন কণা ঠিক একই রকম আচরণ করবে। কেবল একই আধান, একই ভর, একই শক্তি নয়, তারা একই স্থানে, একই সময়ে বিরাজও করবে। আলো-কণা, যার নাম ফোটন, সে তো ওই আচরণই করে। যেমন ধরা যাক, একটা লেজার রশ্মি। তার মধ্যে থাকে বহু ফোটন যারা একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সমলয়ে একটিমাত্র তরঙ্গগুচ্ছ রূপে চলে। এই ধরণের কণারই নাম “বোসন”।

কিন্তু শুধু ফোটন কেন, বসু-আইনস্টাইনের ওই অঙ্ক আরও অনেক কিছুর প্রতিই খাটে। যা কিছু আমাদের অভিজ্ঞতায় ‘বল’ রূপে প্রতিভাত, তার পিছনে আছে অগণ্য বোসন কণার সামূহিক ক্রিয়া। যেসব বল পরমাণুর কেন্দ্রককে “বেঁধে বেঁধে” রাখে এবং তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের জন্ম দেয়, সেগুলির মূলে তো ওই বোসনই। পদার্থবিজ্ঞানীদের আশা, যে-কাল্পনিক গ্রাভিটন-এর প্রত্যাশায় তাঁরা দিন গুণছেন, সে-ও হবে বোসন-ই। আর শুধু মৌল কণাই বা কেন, কিছু কিছু যৌগ কণাও, যেমন হিলিয়াম পরমাণু, বোসনের মতোই আচরণ করে।

কিন্তু একটা জায়গায় বসু-আইনস্টাইনের অঙ্ক খাটে না। সেটা হল ইলেকট্রন। ধাতুর ভিতরকার ইলেকট্রনদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অদ্ভুত কিছু বৈপরীত্য দেখতে পেলেন বিজ্ঞানীরা। দেখা গেল, যেভাবে তারা তাপকে বহন করে আর যেভাবে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালন করে, তার মধ্যে অসঙ্গতি আছে। ১৯২৬ সালে ফের্মি আর ডির্যা্ক দুজনে মিলে এই গোলমালটার রহস্য ভেদ করলেন। তাঁরা দেখালেন, ইলেকট্রনেরা বোসন গোত্রে পড়ে না। বোসনদের মতো তারা একই জায়গায় মিলেমিশে জমে উঠতে পারে না। প্রতিটি ইলেকট্রন তার সঙ্গীদের থেকে অন্তত একটি ব্যাপারে আলাদা: হয় তার অবস্থান, নয় তার শক্তি, নাহয় তার অভিমুখ। আজ আমরা এই ধরণের কণাদেরই বলি “ফের্মিয়ন”।

এই “ফের্মিয়ন”দের দৌলতেই বস্তুর এত জটিলতা। একটা পরমাণুর মধ্যে কোনো দুটো ইলেকট্রন কখনো একই স্থান দখল করতে পারবে না। কাজেই একটা পরমাণুর মধ্যে যত বেশি ইলেকট্রন থাকবে, ততই তারা আলাদা আলাদা পরতে ছড়িয়ে পড়বে। আর তারই ফলে জেগে উঠবে হরেক মৌলের হরেক রাসায়নিক ধর্ম। হাইড্রোজেন একরকম, হিলিয়াম একরকম, সোনা একরকম, রুপো একরকম, ইত্যাদি।

কিন্তু শুধু ইলেকট্রন নয়, কোয়ার্ক্-রাও পড়ে এই ফের্মিয়ন গোত্রে। এরাই তো পরমাণু কেন্দ্রকের মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন গড়ে তোলে। এমনকী নিউট্রনোরাও তাই। ফের্মিয়নদের যে মৌল কণা হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রনদের এমন এমন গোষ্ঠী থাকে যারা যৌথভাবে ওই বর্জনশীল অঙ্ক মেনে চলে। তার উদাহরণ হল “মেজোরানা” নামে প্রসিদ্ধ ফের্মিয়ন কণা। হয়তো এরাই একদিন কোয়ান্টাম কম্পিউটারের শক্তি জোগাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন ঢাকা বিশ্ববিদযালয়ে বসে কাজ করছিলেন তখন কে আর তাঁকে চিনত। অথচ তখনই তিনি আজকের “বোসন” নামাঙ্কিত সামূহিক কণাগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য একটা তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন। এনরিকো ফের্মি পরে এমন সব কণাদের তত্ত্ব প্রণয়ন করেন যারা সর্বদা নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। তাদেরই নাম “ফের্মিয়ন”।

বোসন আর ফের্মিয়ন কণাদের দলবদ্ধ আচরণের মধ্যে আরও একটা ফারাক আছে। সেটা হল স্পিন। পাক খেয়ে ঘোরবার সময় তাদের মধ্যে কী পরিবর্তন আসে সেটা মাপা হয় এই স্পিনের সাহায্যে। বোসনদের স্পিনের মাত্রা সর্বদা পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। তার মানে, একটি বোসন কণাকে একটা পুরো পাক ঘুরিয়ে আনলে সেটা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে, তাদের গাণিতিক চরিত্রে কোনো বদল হবে না। কিন্তু ফের্মিয়ন কণার স্পিন হবে পূর্ণ সংখ্যার অর্ধেক। যেমন ইলেকট্রনদের স্পিন ১/২। তার মানে একটা পাক পুরো ঘুরে এলেও ইলেকট্রন কণা আর সেই আগের জায়গায় ফিরবে না, তার চরিত্র যাবে বদলে। তখন তাকে ঋণাত্মক চিহ্ণ (-) দিয়ে সূচিত করতে হবে। আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হলে ওই ইলেকট্রনকে আর একটা পাক ঘোরাতে হবে।

১৯৩৯ সালে মার্কাস ফিয়ের্জ এই আপাত-বৈপরীত্যের সমাধান করে দেখালেন, এরা উভয়েই আসলে একই কোয়ান্টাম তত্ত্বের গঠনকাঠামোর মধ্যে ক্রিয়া করে। তাকে বলা হয় “স্পিন-পরিসংখ্যান তত্ত্ব”। এটা অনুধাবন করা খুবই কঠিন। কারণ দুটোকে মেলাতে গেলে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে কার্য-কারণ সম্পর্ক টেকে না। তবে এটুকু বলা যায়, বোসন আর ফের্মিয়ন যেন একই সমাধান-যুক্ত দুটি আলাদা সমীকরণ। বসুর আর ফের্মির জগত যেন এক গোপন সূত্রে ঐক্যবদ্ধ।

অনুবাদঃ আশীষ লাহিড়ী। সূত্রঃ Matt von Hippel, ‘Matter vs. Force: Why are there Exactly Two Types of Particles’ , Particles Quanta Magazine, June 23, 2025