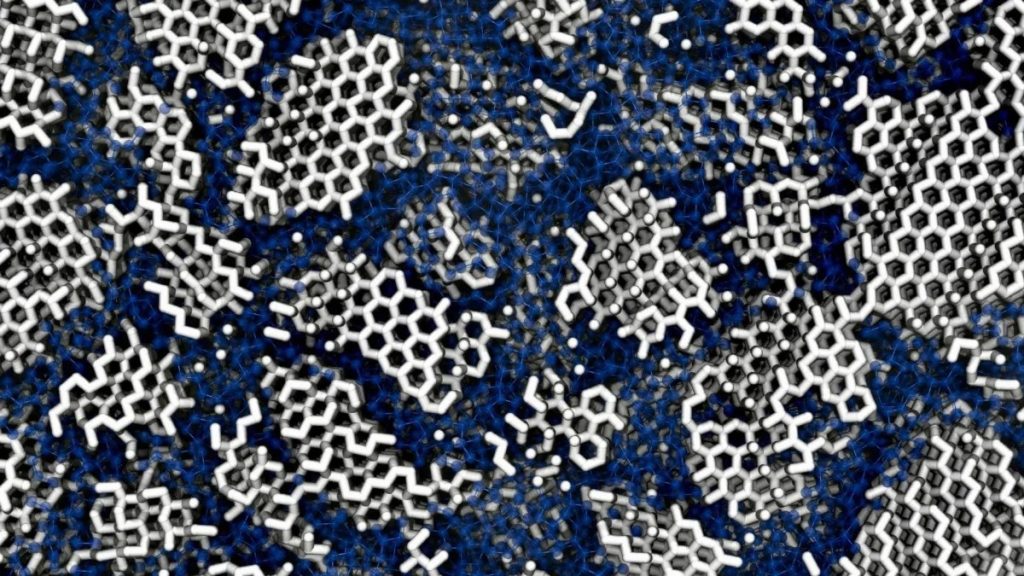

আমরা পৃথিবীতে যে বরফ দেখি, তা একদম সুশৃঙ্খল গঠনযুক্ত। কেলাসের মতো। বরফ কুচির জ্যামিতিক সৌন্দর্যই তার প্রমাণ। কিন্তু মহাকাশের অসংখ্য অঞ্চলে যে বরফ জমে, তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। গত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন ধূমকেতু, বরফ-ঢাকা চাঁদ কিংবা নক্ষত্রের ধূলিকণার মধ্যে পাওয়া বরফ একেবারে গঠনহীন। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য এই বরফে কোনো কেলাস গঠন তৈরি হওয়ার শক্তি থাকে না। কিন্তু সম্প্রতি ইউ সি এল এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এমন একটি চিত্র তুলে ধরেছেন যা পূর্বের ধারণাকে আংশিকভাবে পাল্টে দেয়।এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা যে বরফ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তা হল কম ঘনত্বযুক্ত গঠনহীন বরফ। মহাবিশ্বে বরফ সাধারণত এভাবেই দেখা যায়। তারা প্রথমে কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করে দেখেন। -১২০°C তাপমাত্রায় বিভিন্ন হারে জল জমিয়ে তৈরি করেন বরফ। দেখা যায়, যদি বরফের গঠন ২০–২৫% কেলাস এবং বাকি অকেলাসিক হয়, তবে তা বাস্তব পরীক্ষার সঙ্গে সবচেয়ে ভালোভাবে মিলে যায়। আরো বাস্তবসম্মত পরীক্ষায়, তারা জলের বাষ্পকে জমিয়ে বরফ তৈরি করেন। যেভাবে মহাকাশের ধুলোতে বরফ জমে। আবার উচ্চচাপ ও নিম্নতাপমাত্রায় তৈরি উচ্চ ঘনত্ব যুক্ত অকেলাস বরফকেও বিশ্লেষণ করেন। তারপর হালকাভাবে তা গরম করে নতুন কেলাসের উৎপত্তি লক্ষ করেন। দেখা যাচ্ছে, কম ঘনত্ব যুক্ত অকেলাস বরফ পুরোপুরি অকেলাস হয় না, বরং তার ভিতরে ছোট ছোট কেলাস (প্রায় ৩ ন্যানোমিটার প্রস্থের)থাকে। গবেষকরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি করা বাস্তব গঠনহীন বরফকে হালকা গরম করে পুনরায় কেলাস গঠনের সুযোগ দেন। তারা লক্ষ্য করেন বরফের উৎসের ধরন অনুসারে সৃষ্ট কেলাসের গঠন আলাদা হয়। গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে মহাকাশের বরফ যদি একেবারে গঠনহীন হতো, তবে গরম করার পর তা পুরনো গঠন ধারণ করতে পারত না। এই স্মৃতি থাকা মানেই পূর্ববর্তী কোনো সংগঠিত অবস্থা ছিল। গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, বরফে থাকা কেলাসের অংশ বেশি হওয়ার অর্থ এটি জৈব অণুর বা জৈব উপাদান ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ কেলাস অংশে ফাঁকা জায়গা কম থাকে। তবে বরফের যেসব অংশ পুরোপুরি অকেলাস, সেখানে এই অণুগুলো আটকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। এই গবেষণার মূল দিকগুলি হল – ক. মহাকাশে গ্রহ ও নক্ষত্র গঠনের একটি প্রধান উপাদান বরফ। খ. বরফ কীভাবে গঠিত হয় এবং এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য কেমন, তা জানা মহাবিশ্বের পদার্থবিজ্ঞান বুঝতে সহায়ক। গ. বরফ ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানে রেডিয়েশন শিল্ড , জ্বালানি উৎস (হাইড্রোজেন-অক্সিজেন) অথবা জৈব অণুর বাহক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

সূত্র: University College London ; সায়েন্স ডেইলি।