পর্ব – ১

১৮৭১ সাল। চার্লস ডারউইন প্রশ্ন তুলেছিলেন: মানুষ কি আফ্রিকা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে? গরিলা ও শিম্পাঞ্জির অস্থি-গঠনের ওপর ভিত্তি করে, টমাস হাক্সলির সহায়তায় ডারউইন অনুমান করেন যে, মানবজাতির পূর্বপুরুষ সম্ভবত আফ্রিকান উৎসজাত। কিন্তু ডারউইনের মতো বিজ্ঞানী জানতেন, অনুমানই শেষ কথা নয়। জীবাশ্মের ভাণ্ডার তখন প্রায় শূন্য। শুধুমাত্র ইউরোপের ‘ডায়রোপিথিকাস’ ছিল সেই সময়ের একমাত্র পরিচিত জীবাশ্ম । এই প্রেক্ষিতে প্রশ্নটি দীর্ঘকাল অনির্দিষ্টই থেকে যায় : মানবজাতির সূচনা কবে, কোথায় এবং কেমনভাবে ঘটেছিল?

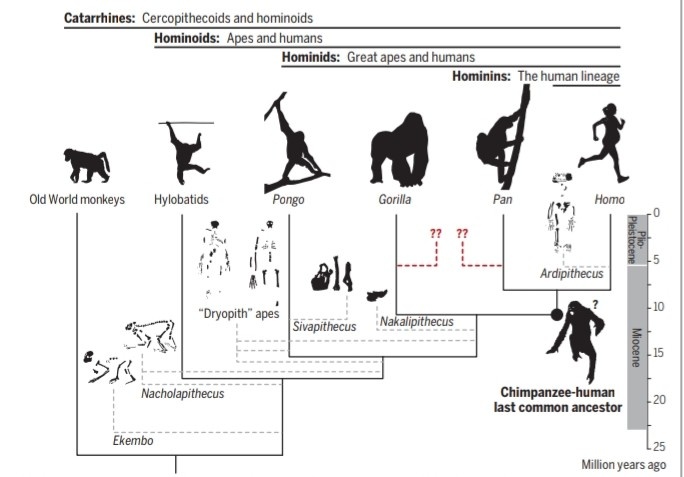

আজকের জিনতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে যে, একটি অভিন্ন পূর্বপ্রজন্ম থেকে মানুষ (হোমিনিন) আর শিম্পাঞ্জি (প্যানিন) এসেছে। সেই বিভাজন ঘটে আজ থেকে প্রায় ৯.৩ থেকে ৬.৫ মিলিয়ন বছর আগে, মায়োসিন যুগের শেষলগ্নে। এই অভিন্ন পূর্বপ্রজন্মকে অভিহিত করা হয় Pan-Homo last common ancestor (LCA) নামে। এ প্রাণিটি কোনো সাধারণ বানর ছিল না, বরং তার শরীরবিন্যাসে দেখা যায় লেজহীনতা, অস্থির নমনীয়তা এবং ‘অর্থোগ্রেড’ ভঙ্গিতে চলাচলের ক্ষমতা—যা আধুনিক মানবদেহের বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে বিবেচিত হয়। ছিল হাড়ের বিস্ময়কর নমনীয়তা। সাথে, ‘অর্থোগ্রেড’ শরীর মানে খাড়া ভঙ্গিতে দাঁড়ানো এবং ঊর্ধ্বমুখী চলন। বিপরীতে,অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ‘প্রোনোগ্রেড’মানে সামনে ঝুঁকে চলা। তবে এই খাড়া শরীর কি শুধুই হাঁটার জন্য প্রস্তুতির কোনো সূচনা? আজকের অনেক গবেষকই আফ্রিকান ‘গ্রেট এপস’কে (গরিলা ও শিম্পাঞ্জি) কে জীবন্ত প্রতিরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তাদের আঙুলের গাঁটের উপর ভর দিয়ে হাঁটা, দীর্ঘ হাত, বাঁকানো আঙুল, সব কিছু নাকি মানুষের পূর্বসূরির বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এই তত্ত্ব অনুসারে, আমাদের বিকাশ মূলত আফ্রিকার পূর্বদিকেই ঘটেছিল। বিশেষত সেই অঞ্চলে,যেখানে মায়োসিন যুগে টেকটোনিক গতিবিধির ফলে ফাটল উপত্যকার ( রিফট ভ্যালির ) সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু এই গল্প এখন আর ধোপে টেকে না। নতুন আবিষ্কারগুলি অন্য প্রমাণ দিচ্ছে। অস্ট্রালোপিথিকাস বা প্রাচীন দক্ষিণ আফ্রিকার বানর-মানবের হাড় ৩.৫ মিলিয়ন বছর আগের। পাওয়া গেছে ইথিওপিয়ার রিফট ভ্যালি থেকে প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার পশ্চিমে। যদি সায়েলেনথ্রোপাস–কে হোমিনিন হিসেবে ধরা হয়, তবে মানব-উৎপত্তির ছাপ চলে যাবে আরও ৭ মিলিয়ন বছর পিছনে উত্তর-মধ্য আফ্রিকায়। তার ওপর আবার আফ্রো-আরবীয় অঞ্চল জুড়ে মায়োসিন যুগে হোমিনয়েডরা ঘুরে বেড়িয়েছে। এমনকি ইউরোপেও সম্ভাব্য হোমিনিন জীবাশ্ম মিলেছে।

বিবর্তনের এই জটিল গলিপথকে আরও গোল করে দিয়েছে হোমোপালসি তত্ত্ব। আলাদা আলাদা প্রাণীতে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় অথচ সেই মিল হয় কাকতালীয়, বংশগত নয়। ফলস্বরূপ, আধুনিক বানরদের গঠন দেখে যদি আমরা অতীত আঁকতে চাই, তাতে মিথ্যে মিলের ফাঁদে পা দিতে পারি। মনে রাখতে হবে জীবাশ্ম তথ্য অসম্পূর্ণ। এল সি এ নিয়ে বিতর্ক এখনও অমীমাংসিত। তবে এইসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও, জীবাশ্মই আমাদের একমাত্র প্রত্যক্ষ উপাত্ত হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি নতুন আবিষ্কার মানব বিবর্তনের ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করে, এবং একই সঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যামূলক কাঠামোকেও নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

আরও একটি প্রশ্ন চির প্রাসঙ্গিক :মানুষ প্রকৃতির কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? আমরা কি প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এক জীবকুল? ১৭৫৮ সালে কার্ল লিনিয়াস প্রথম আধুনিক মানুষের শ্রেণিবিন্যাস করেন। মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্স – কে তিনি স্থান দেন প্রাইমেট বা উচ্চ স্তরের স্তন্যপায়ীদের শ্রেণিতে। কিন্তু তখনও তথ্যের চেয়ে অনুমানই ছিল বেশি। সময়টা বদলায় ১৮৬৩ সালে, হাক্সলির হাত ধরে। সে ছিল মানুষ ও বানরের শারীরিক তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রয়াসে। হাক্সলি দেখেন, মানুষ ও এপদের মধ্যে পার্থক্য অন্যান্য প্রাইমেট পরিবারগুলির চেয়ে কম। সুতরাং মানুষ আলাদা শ্রেণি নয়, শুধু এক পৃথক পরিবার মাত্র। তাহলে বড়ো মস্তিষ্ক, দীর্ঘ শৈশব, ভাষা, প্রযুক্তি, প্রতীকী চিন্তা-এই বৈশিষ্ট্যগুলি কি হঠাৎ এলো ? আজ আমরা জানি, আমাদের বহু বৈশিষ্ট্য যেমন তিন রঙের দৃষ্টিশক্তি, পাকড়ে ধরার মতো হাত, এমনকি পাঁচ আঙুল- সবই এসেছে আমাদের প্রাইমেট পূর্বপুরুষদের থেকে। আমাদের ‘অসাধারণত্ব’ ধারাবাহিক বিবর্তনেরই চূড়ান্ত এক রূপ। হোমিনিন চিহ্নিত করে দুটি মূল পরিবর্তন-

১. দাঁতের হিংস্র গড়ন কমে যাওয়া (canine honing complex-এর বিলুপ্তি)।

২. স্থায়ীভাবে দুই পায়ে হাঁটা।

জীবাশ্মপ্রমাণে দেখা যায়, প্রাচীন সন্ধিপদ প্রজাতিগুলিতে বড়ো ক্যানাইন ও পুরুষ-নারীর আকৃতির স্পষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু মানুষের পূর্বপ্রজন্ম গুলির মধ্যে থেকেই এই বৈষম্য কমতে থাকে। দাঁতের আকার ছোটো হয়, লিঙ্গভিত্তিক আকারগত পার্থক্য কমতে থাকে। মাথার নিচে জায়গা করে নেয় মেরুদণ্ড। পায়ের গঠন বদলায়, নিতম্বের গঠন পাল্টে হয় ছোট ও শক্ত। এইসব মিলিয়ে গড়ে ওঠে দুই-পেয়ে মানব শরীর। চারপেয়ে গেছো বানর হঠাৎই একদিন আগুন জ্বালায়নি, বিবর্তন এসেছে ধীরগতিতে।

উনিশ শতকের শেষভাগে বিজ্ঞানীরা দ্বিধায় ছিলেন, মানুষ কি ইউরোপে জন্ম নিয়েছে, নাকি এশিয়ায়? হেকেল তো ‘পিথেক্যানথ্রোপাস’ নামকরণের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘এপ-ম্যান’ এশিয়ারই। এরপর ডুবোয়া খুঁজে পেলেন ‘ হোমো ইরেকটাস’দের – ইন্দোনেশিয়ায়। অন্যদিকে ১৯২৫ সালে ডার্ট খুঁজে পেলেন ‘অস্ট্রালোপিথিকাস আফ্রিকানো’, দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিন্তু তখনও ইউরোপকেই ধরা হচ্ছিল মূল উৎস। কারণ পিল্ট ডাউন ম্যান নামে এক চমৎকার জীবাশ্ম মানব আবিষ্কার হয়েছিল।যেটা পরে প্রমাণিত হয় এক নান্দনিক প্রতারণা। ১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু হলো এক নীরব বিপ্লব-জিনগত তুলনা। সারিচ ও উইলসনের ‘ইমিউনোলজিক্যাল ক্লক মডেল’ দিয়ে জানা যায়, মানুষ আর শিম্পাঞ্জির বিভাজন মাত্র ৫ মিলিয়ন বছর আগে ঘটেছে। অন্যদিকে জীবাশ্মবিদরা বলেন,“কেনিয়াপিথিকাস জীবাশ্ম আরও পুরনো।”এভাবেই দুই শিবিরে বিভক্ত হলো বিজ্ঞান:একদল বললেন, শিম্পাঞ্জির মতো প্রাণীই মানুষের পূর্বসূরি। অন্যদল বললেন, আমাদের পূর্বপ্রজন্ম ছিল গাছ-ঝোলা ছোট দেহের বানর, যারা পরে হঠাৎ মাটিতে নেমে আসে।এই বিতর্কই জন্ম দেয় আরেক নতুন প্রশ্ন: “আমরা কি ছিলাম শিম্পাঞ্জির ভাই? নাকি হাইলোবেটিড বা গিবনের মতন ছোট বানরদল থেকে ছিটকে পড়া বাউন্ডুলে?” বর্তমান জিন তথ্য এক বাক্যে বলে,মানুষ আর শিম্পাঞ্জি একে অপরের সবচেয়ে নিকট আত্মীয়। বিভাজন হয়েছে ৯.৩ থেকে ৬.৫ মিলিয়ন বছর আগে। তবে ‘জীবাশ্ম বানর’দের গুরুত্ব কমে গেলেও, তারা এখনও দরজা খোলে সেই উত্তরণের দিকে, যখন মস্তিষ্ক শুরু করল গল্প বলা।