ভারতে সাবেকি আয়ুর্বেদের পত্তন হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের আদি পর্বে, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য বৈরাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে। পুরোহিত শ্রেণির কাছে অবহেলিত ও নিন্দিত বৈদিক যুগের চিকিৎসকরা শ্রমণ নামধারী এইসব গোঁড়ামি-বর্জিত ভ্রাম্যমাণ বৈরাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্রয় পেয়ে যান। বৌদ্ধরা ছিলেন এই শ্রমণদেরই একটি বিশেষ গোষ্ঠী। এঁরা অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের ওপর তো জোর দিলেন-ই, উপরন্তু চিকিৎসা পরিচর্যাকে তাঁদের মঠ-জীবনের এক কেন্দ্রীয় অঙ্গ করে তুললেন। ভারতের প্রথম হাসপাতালগুলি তৈরি হয়েছিল বৌদ্ধ মঠগুলিতেই। প্রথমে কেবল সংসারত্যাগী, আত্মীয় পরিজনহীন সন্ন্যাসীদের দেখাশোনা করবার জন্যই এগুলো তৈরি হয়েছিল, কিন্তু পরে ব্যাপক জনসাধারণ এই পরিচর্যা লাভের সুযোগ পান।

ভারতে মানুষের দেহব্যবচ্ছেদের আদি উৎপত্তি বৌদ্ধদের মধ্য থেকেই। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পালনীয় আচার অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ ছিল পচনশীল মৃতদেহ বিষয়ে ধ্যান করা, যাতে জগতের অচিরস্থায়িত্ব বিষয়ে উপলব্ধি জন্মায়। উদাহরণত দীঘনিকায়-তে সন্ন্যাসীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা যেন “এক থেকে তিনদিনের বাসি পচনশীল মৃতদেহ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন, যে-দেহ ফুলে উঠেছে, জন্তুজানোয়ারদের আহার্য হয়ে উঠেছে, অবশেষে যার হাড়গোড়গুলো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে”। তাছাড়া বৌদ্ধদের অন্ত্যেষ্টি সৎকারের একটা রীতি ছিল যে মৃতদেহকে জলপ্রবাহের মধ্যে চুবিয়ে রাখতে হবে। চৈনিক তীর্থযাত্রী হিউয়ান সাং (আদি সপ্তম শতক) এবং আল বেরুনি (একাদশ শতক) উভয়েই এর সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন। খুব সম্ভব কোনো একজন শ্রমণ-চিকিৎসক এই ধ্যান-আচারকে চিকিৎসা-জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। এ থেকেই পরে সুশ্রুত সংহিতায় বর্ণিত শব ব্যবচ্ছেদের প্রক্রিয়াটি বর্ণিত হয়েছিল।

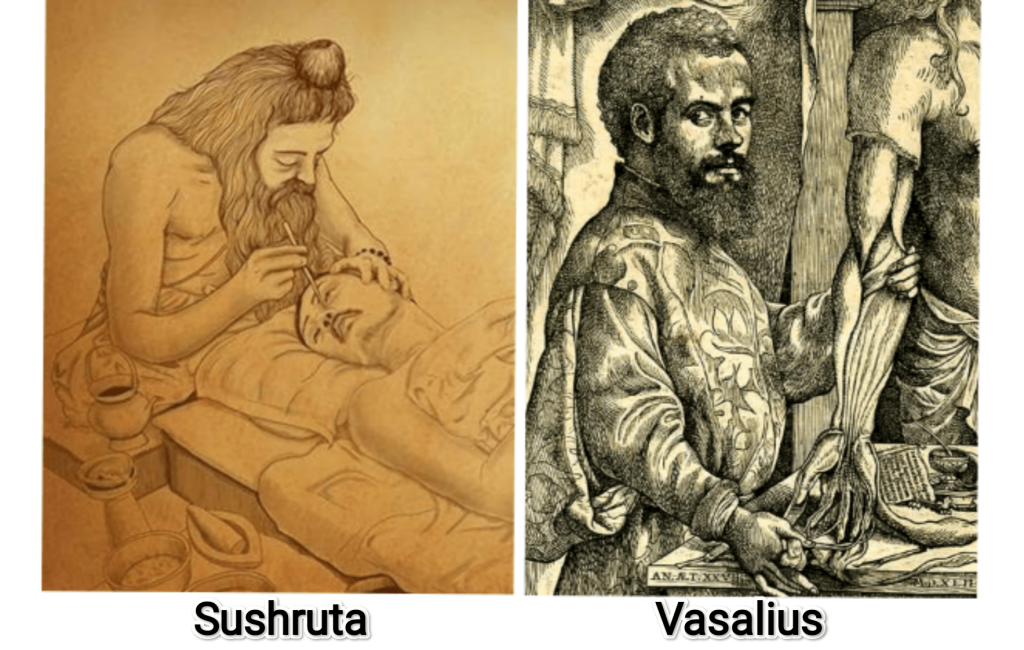

সুশ্রুতকে “পৃথিবীর প্রথম প্লাস্টিক সার্জন” বললে খুব অত্যুক্তি হয় না। সুশ্রুত কান, নাক আর ঠোঁটের খুঁত সারাবার জন্য পুনর্নিমাণের শল্যচিকিৎসার প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। সেকালে এ ধরণের ‘খুঁত’ হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, কারণ প্রাচীন ভারতে সাজা হিসেবে নাক এবং/অথবা কান কেটে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এ ছাড়া সুশ্রুতে পাই “চোখের লেন্স খুলে আনা, মূত্রথলি থেকে পাথর বার করা, তির কিংবা গায়ে-বেঁধা টুকরোটাকরা বার করে আনা, ক্ষতস্থান সেলাই করা এবং আরও অনেক কিছুর” বিবরণ।

নাকের পুনর্গঠনের যে-পদ্ধতি বার করেছিলেন সুশ্রুত সেটি তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক। তার মূল কথাগুলি এইঃ শল্যচকিৎসক রোগীর বিকৃত নাকটির সম আকারের একটি গাছের পাতা নেবেন, রোগীর গালের ত্বক থেকে পাতাটির সম আকারের একটি ছাল চেঁছে তুলবেন। সেই ছালটিকে গালের ত্বকের অন্যদিকের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় রোগীর নাকের ডগায় বসানো হবে। গালের চামড়ার ছালটিকে নাকের সঙ্গে যুক্ত করার পর দুটি নল (সম্ভবত ডাঁটা) ঢুকিয়ে দেওয়া হবে যা নাকের ফুটো হিসেবে কাজ করবে। ছালটা নাকের সঙ্গে সেঁটে যাওয়ার পর গালের সঙ্গে তার সংযোগটি কেটে দেওয়া হবে। এই একই পদ্ধতিতে ঠোঁটের পুনর্গঠনও সম্পন্ন হবে। প্রক্রিয়াটি সরল এবং অনিন্দ্য ! নিঃসন্দেহে এটিই হল পুনর্গঠনের শল্যচিকিৎসার ইতিহাসে প্রথম লিপিবদ্ধ পদ্ধতি। এটি শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের হাতে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে এর আরও বিকাশ ঘটে। অবশেষে এটিই হয়ে ওঠে নাকের আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির বনেদ, যার নাম রিনোপ্লাস্টি।

অঙ্গসংস্থানবিদ্যার উৎপত্তি বৈদিক আচার অনুষ্ঠান থেকে। পশুবলি বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। সচরাচর গাভীই বলি দেওয়া হত, তবে ষাঁড়, ছাগল, মদ্দা ভেড়া আর মোষও বাদ যেত না। তবে অশ্ববলির (অশ্বমেধ যজ্ঞ) বিশেষ তাৎপর্য ছিল। তার পুরো প্রক্রিয়াটার বর্ণনা আছে ঋগবেদে (১/১৬২/১৮-২০)। অক্ষরে অক্ষরে অনুষ্ঠান পালনের এই বাধ্যবাধকতা চাহিদা থেকেই পশুদের অঙ্গসংস্থান সম্পর্কে বেশ অনেকটা জ্ঞান সঞ্চয় করা গিয়েছিল।

সুশ্রুত সংহিতা জনপ্রিয় হল খ্রিস্টাব্দের প্রথম কয়েক শতকে। হবু চিকিৎসকদের উদ্দেশে সুশ্রুত সংহিতার পরামর্শঃ শুধু শাস্ত্রবাক্য কিংবা গুরুবাক্যের ওপর নির্ভর না করে ‘সরাসরি পর্যবেক্ষণ মারফত সকল সংশয় দূর করো’। এই হল চিকিৎসাশাস্ত্রের যুক্তিভিত্তিক, সাক্ষ্যভিত্তিক পরিমার্গের সূচনা। সুশ্রুত বলেছেন, স্বাভাবিকভাবে অক্ষত দেহে মৃত্যু হয়েছে এমন একজন লোকের দেহ সংগ্রহ করে সেটিকে একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে সেটিকে ঘাসের দ্বারা আচ্ছাদিত করতে হবে। তারপর সেটিকে ‘একটি ঘেরা জায়গার খাঁচা কিংবা জালের মধ্যে ধারাজলের স্রোতে রাখতে হবে। সাতদিন পর সম্পূর্ণ পচিত দেহটিকে সরিয়ে এনে ছড়িয়ে রাখতে হবে। অতঃপর খুব আস্তে আস্তে ঘাসের শিকড়ের তৈরি একটি আঁটি দিয়ে তার ত্বকের ছাল পরতে পরতে ছাড়াতে হবে। একই সঙ্গে ত্বক থেকে শুরু করে দেহের ছোটো বড়ো, বাইরের ভিতরের, প্রতিটি অঙ্গ এক এক করে স্বচক্ষে পরীক্ষা করতে হবে’।

লক্ষণীয়, এই পদ্ধতিতে যা কিছু পরীক্ষা, সব চোখই করবে; হাত কখনো গলিত দেহটির সংস্পর্শে আসবে না। আদৌ কোনো পরীক্ষা না-করার চেয়ে শুধু চোখ দিয়ে পরীক্ষা করা নিশ্চয়ই মন্দের ভালো, কিন্তু তার সীমাবদ্ধতা অনেক। শরীরের যেসব অভ্যন্তরীণ অঙ্গ চোখে দেখা যায় না সেগুলির পরিচয় ভারতীয় চিকিৎসকদের কাছে অজানা রয়ে গিয়েছিল।

প্রাচীন গ্রীসে শব ব্যবচ্ছেদ

মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ নিয়ে প্রচীন গ্রীস ও রোমেও বিধিনিষেধ ছিল। তবে মৃত পশুদেহকে কেটে ফেলা বা ছোঁওয়ার ব্যাপারে তাঁদের কোনো শুচিবায়ু ছিল না।

চিকিৎসক-পুত্র আরিস্টটলের ছোটোবেলা কেটেছিল সাগর আর সামুদ্রিক জীবজন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত পরিবেশে। তাই তিনি জীবন শুরু করেছিলেন প্রাণিবিজ্ঞানী হিসেবে। অন্তত ৫৪০টি প্রাণি প্রজাতির বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি। দক্ষ হাতে ব্যবচ্ছেদ করে প্রজাতিগুলির অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল ডগফিশ, অক্টোপাস, স্কুইড প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি, জাবর-কাটা প্রাণীদের পাচনতন্ত্র, মৌমাছিদের চোখ প্রভৃতি। শোনা যায় তিনি নাকি প্রতিদিন একটি করে ডিম ভেঙে মুরগির ভ্রূণের বিকাশ লক্ষ্য করতেন। গ্রিক সভ্যতার আদি পর্বেই আরিস্টটল সজীব প্রাণীদের অধ্যয়নকে একটা মজবুত অভিজ্ঞতাভিত্তিক বনেদের ওপর স্থাপন করেছিলেন। তবে তিনি কখনো মানবদেহ নিয়ে অধ্যয়ন করেননি।

সেটা হয়েছিল আলেকজান্ড্রিয়ায়। সেখানে খ্রিপূ তৃতীয় শতকে অল্পকালের জন্য মানুষের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ক্যালসিডন-এর হিরোফিলাস (৩৩০-২৬০ খ্রিপূ) আর কিয়স-এর এরাসিস্ট্রাটুস (৩৩০-২৫৫ খ্রিপূ) , এই দুই চিকিৎসাবিদ নিয়মিত মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করতেন, প্রাচীন কালে তার অবিসংবদিত সাক্ষ্য রয়েছে। হিরোফিলাস মস্তিষ্ক আর স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে কাজ করেছিলেন। মস্তিষ্কের ঝিল্লিগুলিকে ( “ডুরা ম্যাটার আর “পিয়া” ম্যাটার), এবং বিভিন্ন স্নায়ু, মেরুদণ্ড রজ্জু আর মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগগুলিকে শনাক্ত করার কৃতিত্ব তাঁকেই দেওয়া হয়। মানুষের চোখের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি। অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস), প্রস্টেট, ফ্যালোপিয়ান নালিকা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছোটো এবং অপ্রকাশ্য অঙ্গগুলিকেও শনাক্ত করেছিলেন। আগে ধারণা ছিল, ধমনীগুলির মধ্য দিয়ে হাওয়া প্রবাহিত হয়; তিনি প্রমাণ করেন যে ওগুলি হল রক্ত প্রবাহের নালি; এ-ও দেখালেন যে শিরার তুলনায় ধমনীর দেয়াল পুরু।

হেরাফিলাস-এর পথ ধরেএরাসিস্ট্রুস হৃৎপিন্ডের বাইকাস্পিড আর ট্রাইকাস্পিড ভালভ দুটির বর্ণনা দেন। তিনিই দেখান, রক্তের একমুখী প্রবাহ বজায় রাখার মূলে এই দুটি ভালভের ভূমিকা কী।

কিন্তু রোম সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের আমলে মানুষের শবব্যবচ্ছেদ আবার নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তবু সে আমলে রাজ চিকিৎসক ক্লডিয়াস গালেনাস, যিনি ‘পার্গামন-এর গালেন’ (১৩০-২০০ খ্রিস্টাব্দ) নামে সমধিক পরিচিত, তিনি তাঁর চিকিৎসাধীন গ্লাডিয়েটরদের ক্ষত পরীক্ষা করতে গিয়ে মানুষের শরীরের মধ্যে কী আছে তা দেখবার একটা সুযোগ পেয়ে যান। তার ওপর তিনি শুয়োর, বনমানুষ প্রভৃতি পশুর, এমনকী একটা হাতির হৃৎপিণ্ডও ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। এর ফলে হৃৎপিন্ড আর রক্তবাহ সম্বন্ধে, সেই সঙ্গে শ্বসনতন্ত্র আর স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণা অনেক উন্নত হয়। তবে জন্তুদের থেকে আহরিত জ্ঞান মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি কিছু ভুলভ্রান্তিও করে ফেলেন।

প্রায় হাজার বছর পরে তাঁর ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন আরবি চিকিৎসক ইবন আল-নাফিস (১২১৩-১২৮৮), যাঁর নিবাস ছিল বর্তমান সিরিয়ায়। পরে ১৫৪৩ সালে আন্দ্রিয়াস ভেসালিয়াস তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ ডি হিউমানিস কর্পোরিস ফাব্রিকা (মানবদেহের বুনোট) প্রকাশ করলেন। এর ভিত্তি ছিল ইতালির পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসমক্ষে কৃত মানবদেহের ব্যবচ্ছেদ।

বলা যায়, এর মধ্য দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অঙ্গসংস্থানবিদ্যার সূত্রপাত ঘটল।

অনুবাদ: আশীষ লাহিড়ী

সূত্র: Meera Nanda, Science in Saffron, 2015.

Vesalius বানান ভুল আছে। ঠিক করা দরকার।