শিব্রাম চক্রবর্তীকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি তো প্রচুর লেখেন! নিত্যি এত গল্পের আইডিয়া পান কোত্থেকে? শিব্রাম নাকি হাত নেড়ে বলেছিলেন, দুর, আমার আবার আইডিয়া! দু লাইন লিখে পুঁজি ফুরিয়ে যায়, তখন বালিশের তলায় খাতা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটে স্বপ্নের মধ্যে। আমার কাজ কেবল ঘুম থেকে উঠেই সেগুলো লিখে ফেলা।

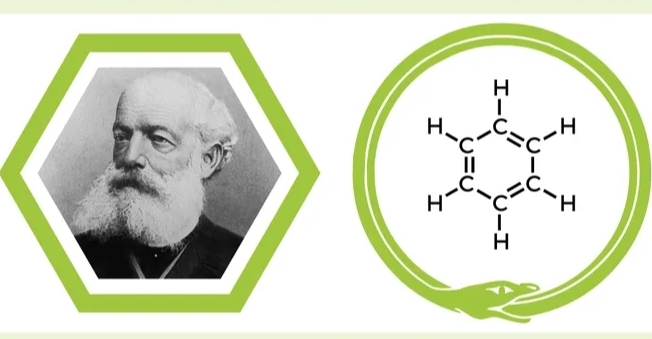

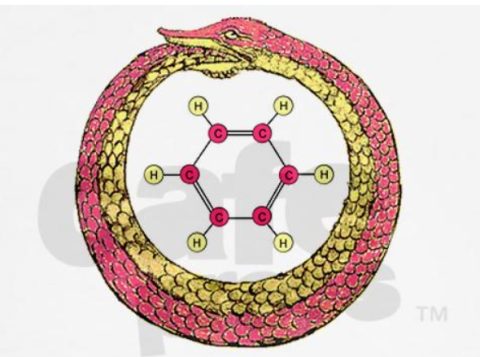

এটাও কোনও শিব্রামোচিত গল্পই হবে হয়তো। কিন্তু স্বপ্নাদ্য আবিষ্কারের গল্প কিছু কম কানে আসে না। সেগুলো শুনতে ভাল লাগে কিন্তু খটকাও থেকে যায়, কারণ বহু চমকদার গল্পের যে তেমন ভিত্তি কিছু নেই সেটাও জেনে ফেলেছি এতদিনে। যেমন অনেক দিনই ভেবেছি কেকুলের নামে চালু স্বপ্নটার কথা। সে কি সত্যি? বেনজিনে আছে ছটা কার্বন পরমাণু আর ছটা হাইড্রোজেন পরমাণু। কিন্তু সেগুলোকে কী ভাবে সাজালে কার্বন আর হাইড্রোজেনের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় সেটা ধরা যাচ্ছিল না। কেকুলে কিনা তার সমাধান করে ফেললেন একটা স্বপ্ন দেখে! বললেন, তোমরা কেবল অণুটাকে রেখার মতো ভেবো না, ভাবো চাকার মতো। রেখাটার ল্যাজা-মুড়োয় সন্ধি হয়েছে, দাঁড়িয়েছে একটা চক্র।

এ কি বিশ্বাসযোগ্য?

ক’দিন আগে আবিষ্কার করলাম, হ্যাঁ কথাটা সত্যি। ফ্রিডরিখ অগুস্ট কেকুলে নাকি পড়তে গিয়েছিলেন আর্কিটেকচার, কিন্তু সে দিনের এক প্রখ্যাত রসায়নবিদ ইয়ুস্টুস ফন লিবিগ-এর বক্তৃতা শুনে নিজের রাস্তা বদলে ফেলেছিলেন। তারপর বদলালেন রসায়নের ইতিহাস। একজন শক্তিশালী লেখক (আর কেউ নন, আর্থার কোয়েসলার) নাকি বলে গেছেন, ওল্ড টেস্টামেন্টে যে পেয়েছিলাম বিচিত্র স্বপ্ন দেখে ভাবিত মিশরের ফারাও-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে জোসেফ-এর স্বপ্নমঙ্গল, তার পরে দ্বিতীয়বার দুনিয়া বদলে দেওয়া স্বপ্ন হল কেকুলে-র এই বেনজিন-দর্শন।

ঘটনা হল, আমি এ-ও জানলাম, কেকুলে শিব্রামের মতোই স্বপ্ন দেখাটা বেশ অভ্যাসে ঢুকিয়ে ফেলেছিলেন। আর তাই ইতিহাসে লেখা তাঁর দেখা স্বপ্ন কেবল একটা নয়, কম করে দুটো। এর একটা থেকে তিনি বেনজিনের চক্রাকার জ্যামিতির ধারণা ছেঁকে এনেছিলেন। অপর একটায় পেয়েছিলেন কার্বন পরমাণুগুলোর নিজের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে লম্বা শেকল গড়ার ধারণা। এটাই ছিল প্রথম স্বপ্ন।

এটা আজও এক চিন্তার বিষয়— সবার না হোক রসায়নের পরীক্ষাপত্র হাতে পেন চিবোনো ছাত্রদের কাছে তো বটেই— যে, আর সব মৌলিক পদার্থের ভেতর কেন কার্বনই এমন লম্বা লম্বা শেকল গড়ার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে। সেটা যদি না হত তবে কেবল কার্বনের সন্তানসন্ততিরা আলাদা করে রসায়নের একটা আলাদা সাম্রাজ্য গড়ে তুলে তাকে অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি বলে রাষ্ট্র করতে পারত না। যাদের পেন চিবোনো আগে শেষ হয় তারা বেশ গুছিয়ে লেখে যে, কার্বন পরমাণুর যথেষ্ট ছোট আয়তন একটা কারণ, আর অপর কারণটা হল তার ইলেকট্রন মহল্লার বাইরের কোঠার বাসিন্দা চারটে ইলেকট্রন।

সব পরমাণুই চায় বাই হুক অর ক্রুক তার বাইরের কোঠায় আটটা ইলেকট্রন বসাতে। সেটা— পদার্থগুলোর চরিত্র বুঝে— এরা ঘটায় হয় কিছু ইলেকট্রনকে অন্যের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে (বা বিনা ওজরে দান করে), অথবা আপসে অন্যের সঙ্গে ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে; সেগুলোকে ধরতে পারি এজমালি ইলেকট্রন বলে— ইলেকট্রন-শুমারির সময় সব পরমাণুরই হক আছে সেগুলোকে নিজের বলে চালানোর। এই ইলেকট্রন ভাগ করার সুবাদেই পরমাণুগুলো জুড়ে যায় পরস্পরের সঙ্গে, তৈরি হয় বন্ধনী, অণু তৈরির সেটাই প্রথম শর্ত। আটটার লক্ষ্য পুরানোর জন্য কার্বনের ঘাটতি রয়েছে চারটে ইলেকট্রনের, কিন্তু অতগুলোকে অন্যের থেকে কাড়তে যাওয়া বড় ঝামেলার, তাই সে অন্যের সঙ্গে ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে।

অপর দিকে কার্বনের পরমাণুটা যথেষ্ট ছোট হওয়ার ফলে অন্যের থেকে ভাগ নেওয়া ইলেকট্রনের ওপর তার আকর্ষণ থাকে বেশ জোরালো। অর্থাৎ কার্বন-কার্বন বন্ধনীগুলো হয় বেশ জোরালো। তাই পরপর কার্বন জুড়ে তৈরি লম্বা লম্বা শেকলগুলো ভঙ্গুর হয় না, বেশ দৃঢ়বদ্ধ থাকে।

কেকুলে তাঁর প্রথম স্বপ্নটা দেখেছিলেন শহরের বাইরে (তিনি তখন থাকতেন লন্ডনে, ক্ল্যাপহ্যাম রোডে) এক বন্ধুর বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে ফেরার সময়, একটা ছাদ-খোলা বাসের মধ্যে বসে। সেটাই সে রাতের লাস্ট বাস। তন্দ্রার ভেতর তিনি দেখলেন, বেশ কটা পরমাণু যেন নিজেদের মধ্যে হুটোপাটি করছে, কখনও কখনও একটা আরেকটার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। কখনও এভাবে তৈরি হচ্ছে বড় শেকল। তারা আবার ছোট ছোট জোটকে পাকড়াও করছে। আরও কী কী দেখতেন তা জানা নেই কারণ এ স্বপ্নটাকে মাঝপথে চুরমার করে দেয় ‘ক্ল্যাপহ্যাম রোড!’ বলে এক চিৎকার। বাসের কন্ডাক্টররা বরাবরই রসায়নের মাধুরীর থেকে বাসের স্টপ ঘোষণাকে জরুরি মনে করে এসেছে।

অবশ্য কেকুলে বাস ত্যাগ করলেও স্বপ্নের ছবিটা ত্যাগ করেননি। বাসায় ফিরে ভেবে ভেবে সাজিয়ে তুললেন কার্বনের চার যোজ্যতার ভাবনা, আর তার পরমাণুগুলোর নিজের সঙ্গে নিজের যুক্ত হওয়ার ছবি। এটা ১৮৫৩-৫৫-র ঘটনা। যদিও সেটা প্রকাশ করেছিলেন কিছুদিন পরে, ১৮৫৮য়।

দ্বিতীয় স্বপ্নটা কেকুলে দেখলেন যখন তিনি রয়েছেন বেলজিয়ামের গেন্ট শহরে। তাঁর কথায়:

“গেন্ট-এ আমি থাকতাম ব্যাচেলরদের জন্য বরাদ্দ কেতাদুরস্ত কোয়ার্টার-এ, আসাযাওয়ার জন্য যে বড় রাস্তা, তার ওপরেই ছিল সেটা। আমার পড়ার ঘরটার মুখ যদিও ছিল একটা এক-চিলতে গলির দিকে ফেরানো, সেখানে দিনের আলোর দেখা মেলে না। সারাদিন ল্যাবোরেটরিতে কাটানো কেমিস্টের কাছে অবশ্য সেটা ধর্তব্যই নয়। আমি সেদিন বসে বসে আমার টেক্সট বইটা লিখছি, যদিও কাজ তেমন এগোচ্ছিল না, আমার মন পড়ে ছিল অন্যখানে। চেয়ারটাকে আগুনের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আমি ঝিমোচ্ছিলাম। ফের সেই পরমাণুগুলো আমার চোখের সামনে হুটোপাটি করতে থাকল। এবারে ছোট গুচ্ছগুলো অবশ্য গোবেচারা হয়ে পিছনে পড়ে ছিল। আমার মনশ্চক্ষু বার বার এরকম দেখতে পাওয়ার কারণে বেশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল বলে বড় বড় কাঠামোগুলো যে নানা রকম চেহারা নিচ্ছে তা ধরতে পারছিলাম। লম্বা লম্বা সারি, মাঝে মাঝে সেগুলো খুব ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে আছে, প্রতিটাই জড়াচ্ছে, পাকাচ্ছে, ঠিক যেন একসার সাপ। কিন্তু— আরে, ওটা কী! ও কী দেখছি! একটা সাপ হঠাৎ নিজের লেজটাকেই পাকড়াও করে নিয়েছে, আর সেই অবস্থায় যেন চোখের সামনে চক্কর খেতে খেতে আমাকেই ব্যঙ্গ করছে। বিদ্যুচ্চমকের মতো আমার ঘুম ভেঙে গেল, আর এবারেও আমি বাকি রাতটা কাটালাম এই প্রকল্পের পরিণতি সাজিয়ে তোলার কাজে।”

এই হল কেকুলের স্বপ্নবৃত্তান্ত, যা কেকুলে নিজেই লিখে গেছেন। তবু, খোঁটাখুঁটির স্বভাব যায় না বলে ফুটনোট ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেলাম, এগুলো কেকুলে বলেছিলেন একটা বক্তৃতায়, আর সে বক্তৃতা আয়োজিত হয়েছিল ১৮৯০ সালে, বেনজিনের কাঠামো আবিষ্কারের পঁচিশ বছর উদযাপনের উপলক্ষে। পরে তা ছেপে বের করা হয় কেকুলের তৈরি করে দেওয়া একটা কপি থেকে।

কিন্তু আরও যা পেলাম, সেটাই আজকের লেখার মূল কারণ। দেখছি এমনকি ১৯৮৫ সালেও সন্দিহান মানুষেরা রীতিমতো লোক ডেকে তাঁদের সন্দেহের কথা প্রকাশ করে চলেছেন আমারই মতো, কেবল ফারাক এই যে তাঁরা বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিষ্ণাত বহুজ্ঞানী মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন, ২৫ বছর বাদে কেন এই স্বপ্নের কথা পেড়ে আনলেন কেকুলে? একাংশের মত হল, কেকুলে ছিলেন কট্টর জার্মান জাতীয়তাবাদী। ১৮৯০ নাগাদ রসায়ন শিল্পে তখন জার্মানির রথ চূড়ান্ত গতিতে ছুটছে, আর তার মূলে রয়েছে কেকুলের মতো বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব। এঁরা বলছেন, কেকুলের অন্যতম আবিষ্কার— কার্বনের দীর্ঘ শেকল তৈরির ক্ষমতা, যা নিয়ে আরও কেউ কেউ সফল ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন (যেমন আর্চিবল্ড স্কট কাউপার, তাঁর বেদনাদায়ক কাহিনি এখানে আর আনা গেল না), তাঁরা জার্মান ছিলেন না, তাই তাঁদের কৃতিত্বের ভাগ দেওয়ার দায় এড়াতেই তিনি স্বপ্নগল্পের অবতারণা করে ভাবনাটা যে তাঁর মনে অনেক আগেই জেগেছিল সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন।

কেকুলের পক্ষেও যোদ্ধা কম নেই। তাঁরাও তুচ্ছ অতুচ্ছ নানা প্রমাণ পেশ করে কেকুলের বক্তৃতায় স্বপ্নের উল্লেখকে মাটিতে দাঁড় করাতে চাইছেন। কেকুলেকে নিছক চরম জাতীয়তাবাদী ভাবতে তাঁরা নারাজ। আমার আগ্রহ এই সংশয় জারি রাখার ইতিহাসে, ইতিহাস যে মরা জিনিস নয়, একটা স্পন্দিত সত্তা, সেটার সামান্য ইঙ্গিতে।

কী জানি, এসব ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়লে শিব্রাম হয়তো পরিস্থিতি হালকা করার জন্য কেবল কেকুলের পিঠ চাপড়ে বলতেন, ঘাবড়াও মত। স্বপ্ন যে তোমার সত্য, সত্য তাই তোমার স্বপন।

তথ্যসূত্র

১. ফারাও স্বপ্নে দেখেছিলেন, সাতটা নধর গাভী উঠে আসছে নীল নদ থেকে। তাদের পিছনে এল সাতটা হাড়-জিরজিরে কুৎসিত গাভী। কিছু পরে তারা নধর গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলল। ঘুম ভেঙে ফের ঘুমোতেই আবার দেখলেন একটা অনুরূপ স্বপ্ন, পুরুষ্টু আর কৃশ গমের শিস নিয়ে। পরে ফারাও-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে জোসেফ জানান এটা দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাষ এবং তাঁকে প্রস্তুত থাকতে বলেন। https://web.mit.edu/jywang/www/cef/Bible/NIV/NIV_Bible/GEN+41.html, accessed on 13 March 2025.

২. Seltzer, R.J., 1985. Influence of Kekule dream on benzene structure disputed. Chemical & Engineering News, 63(44), pp.22-23.

৩. Benfey, O.T., 1964. From vital force to structural formulas . Houghton Mifflin Company, Boston.