একজন নারীর প্রজনন ক্ষমতা নির্ভর করে এক সূক্ষ্ম ও জটিল আণবিক প্রক্রিয়ার ওপর যার শুরু সেই নারীর জন্মের আগেই মাতৃগর্ভে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস (ইউ ডেভিস)-এর বিজ্ঞানীরা তাঁদের আবিষ্কারে দেখিয়েছেন, ডিম্বাণু ও শুক্রাণু তৈরির সময় বিশেষ প্রোটিন নেটওয়ার্ক ক্রোমোজোমকে সুরক্ষিত রাখে। এরই ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্মে আমাদের জিনগত স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

গবেষণার নেতৃত্বে ছিলেন প্রফেসর নিল হান্টার। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর বিকাশের পর ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে যে সংযোগ তৈরি হয়, তা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ডিএনএর সংখ্যা বেড়ে বা কমে যেতে পারে। এর ফল হতে পারে বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাত, কিংবা ডাউন সিনড্রোমের মতো জিনগত ব্যাধি। এই ব্যাধিতে শিশুর ২১ নম্বর ক্রোমোজোমের একটি অতিরিক্ত প্রতিরূপ তৈরি হয় যা বুদ্ধিবিকাশ ও শারীরিক স্বাস্থ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

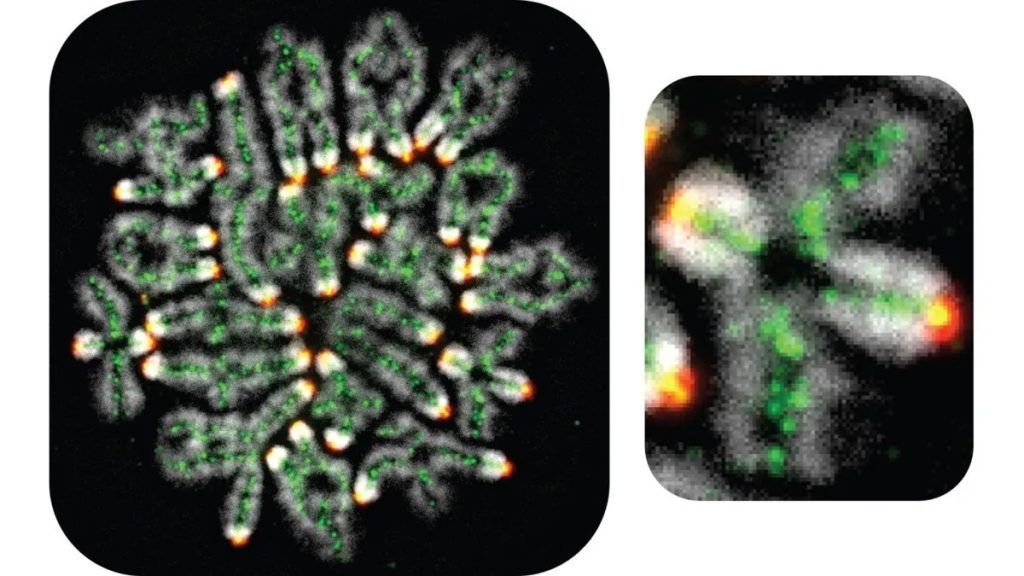

গবেষকরা দেখেছেন, ডিম্বাণু ও শুক্রাণু গঠনের সময় ক্রোমোজোম যুগল পরস্পরের সাথে মিশে একে অপরের ডিএনএর অংশ বিনিময় করে। এই বিনিময় প্রক্রিয়াকেই বলে “ক্রসওভার”। এখানে দুটি ঘটনা ঘটে—প্রথমত,অপত্যের জিনে জনিতৃ জিনসমূহের বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত হয়; দ্বিতীয়ত, ক্রোমোজোম যুগলগুলো একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে, যাতে কোষ বিভাজনের সময় তারা সঠিকভাবে আলাদা হতে পারে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে অপরিপক্ব শুক্রাণু সঙ্গে সঙ্গেই বিভাজিত হয় এবং ক্রোমোজোমগুলোকে পৃথক শুক্রাণুতে ভাগ করে বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ শৈশব থেকে কৈশোরে আসার পর। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে ডিম্বাণুগুলো তৈরি হয় ভ্রূণ অবস্থায়, এবং ক্রসওভার সম্পন্ন হওয়ার পর তারা দশকের পর দশক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। কারণ, বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হওয়ার পর যতদিন না পর্যন্ত একজন নারীর মেনার্কি বা রজঃচক্র শুরু হয় ততদিন পর্যন্ত প্রতিমাসে একটি একটি করে ডিম্বস্ফোটন ঘটে না। ফলে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়ে সক্রিয় না হওয়া পর্যন্ত এত দীর্ঘ সময় ক্রোমোজোমের সংযোগ অটুট রাখা এক মস্ত জৈবিক চ্যালেঞ্জ।

এবার যদি কোনো কারণে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ক্রোমোজোম যুগলগুলো ক্রসওভারের মাধ্যমে যুক্ত না থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভুলভাবে বিভাজিত হয়, তখনই দেখা দেয় গর্ভপাত বা প্রজননে হানিকারক জিনগত রোগ।

এই রহস্য উদঘাটনের জন্য গবেষক দল ব্যবহার করেছে ইস্ট নামক ক্ষুদ্র ছত্রাককে, যা কোষ বিভাজনের মৌলিক প্রক্রিয়া বোঝার এক আদর্শ মডেল। গবেষণায় তাঁরা “রিয়েল-টাইম জেনেটিক্স” পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রোমোজোমের গাঁটছড়া বাঁধার মুহূর্তগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন।

গবেষণায় দেখা যায়, কোহেসিন নামক এক প্রোটিন আছে যাকে আনবিক আঠা বলা ভালো। এরা কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমগুলোর সিস্টার ক্রোমাটিডকে সঠিকভাবে একসাথে ধরে রাখা ও আলাদা করার দায়িত্বে থাকে। যাতে তারা জট না পাকায় এবং ক্রোমোজোমের গঠন যাতে ঠিক থাকে এটি ক্রোমোজোম ভেঙে যাওয়া বা ভুলভাবে সংযুক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। আবার, যখন ডি এন এ-তে ভাঙন বা ক্ষতি হয়, তখন এই কোহেসিন আক্রান্ত অঞ্চলে গিয়ে ডি এন এর দুইটি অংশকে কাছাকাছি ধরে রাখে, যাতে মেরামতকারী উৎসেচকগুলো সহজে ক্ষতি মেরামত করতে পারে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎসেচককে (যেমন -এস টি আর/ ব্লুম কমপ্লেক্স) ভুলভাবে সংযোগ ভেঙে দিতেও বাধা দেয়। এভাবেই ক্রোমোজোমগুলোর সংযোগ সুরক্ষিত থাকে এবং সঠিকভাবে “ক্রসওভার” সম্পন্ন হয়।

এই মৌলিক আবিষ্কার বিষয়টি নিয়ে পুনরায় চর্চার পথ খুলে দিল। কিন্তু শুধু তাই নয়, এটি মানব জীবনের মূলে আঘাত করা এক গভীর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দিল: কেন একজন নারী সন্তানধারণে ব্যর্থ হন বা কেন সুস্থ গর্ভধারণ হওয়া সত্ত্বেও গর্ভপাত হয়?

হান্টারের মতে, এই প্রোটিন নেটওয়ার্ককে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারলে ভবিষ্যতে বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের চিকিৎসা, ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আই ভি এফ) ও জেনেটিক থেরাপিতে আরও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

সূত্র: “Miscarriages, down syndrome, and infertility all linked to this hidden DNA process.” by Neil Hunter, John E. McCarthy,et.al; published in ScienceDaily,(28.09.2025).

DOI: 10.1038/s41586-025-09555-1