পর্ব -২

আমরা বহুদিন ধরেই ধরে নিয়েছি, আফ্রিকান বনবাঁদররা, বিশেষত শিম্পাঞ্জি আর গরিলারা আমাদের পূর্বপ্রজন্মের জীবন্ত আদল।

১৯২০-এর দশকে কিথ এই ‘ট্রোগলোডাইটিয়ান’ তত্ত্বটির প্রস্তাব করেছিলেন। আর ১৯৬০-এর দশকে আণবিক জিনতত্ত্ব ও গুডল-এর শিম্পাঞ্জি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জীববিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটে। তারপর গত ছয় দশকের অধিক সময় ধরে চলছে তানজানিয়ার গোম্বে ন্যাশনাল পার্কে শিম্পাঞ্জি (Pan troglodytes)-দের নিয়ে গবেষণা। বিশেষত ১৯৬০-এর দশকে জেন গুডল-এর শুরু-করা ক্ষেত্রসমীক্ষা মানবজাতি ও তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে আচরণগত সাদৃশ্যের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ থেকে শিম্পাঞ্জিদের যেসব আচরণ শনাক্ত হল তার মধ্যে শিকার প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক হাতিয়ার সরঞ্জামের ব্যবহার এবং গোষ্ঠীগত নিধন কান্ডর মতো জটিল সামাজিক ও কৌশলগত আচরণগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মধ্যে নিবিড় জিনগত ও আত্মীয়তার বিবর্তনী ইতিহাস (ফাইলোজেনেটিক) রয়েছে। এর ভিত্তিতে অনুমান করা হয়, এসব আচরণগত বৈশিষ্ট্য Pan ও Homo-র শেষ অভিন্ন পূর্বপ্রজন্ম (Last Common Ancestor বা LCA)-এর মধ্যেও উপস্থিত ছিল। অর্থাৎ, এগুলো নিছক আধুনিক মানবীয় আচরণ নয়, সম্ভবত কয়েক কোটি বছরের পুরনো। এগুলি এক গভীর বিবর্তনমূলক ভিত্তির বহিঃপ্রকাশ। জেন গুডল-এর নেতৃত্বে গোম্বে-তে যে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছিল, তা সেই সময়কার প্রাণীবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণাগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে করতে বাধ্য করে। তার গবেষণা থেকে দেখা যায় যে শিম্পাঞ্জিরা কাঠির মতো জিনিস ব্যবহার করে পিঁপড়ে শিকার করে, কিংবা পাতা ভাঁজ করে পানীয় সংগ্রহ করে। প্রাকৃতিক বস্তু দিয়ে তাদের হাতিয়ার সরঞ্জাম তৈরির এবং সেগুলো ব্যবহার করার দক্ষতার পরিচয় সে সময়ে বিপ্লবের মতো ছিল। কারণ আগে এ ক্ষমতা কেবল মানুষেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা হতো। তাছাড়া, শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ, শিকার পরিকল্পনা এবং ‘রাজনৈতিক’ জোট গঠনের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা তাদের জটিল সামাজিক কাঠামোর ইঙ্গিত দেয়। এমনকি, শিকার ও খাদ্য ভাগাভাগি, মাতৃত্বকালীন আচরণ এবং তরুণদের শেখার পদ্ধতিও মানুষের সঙ্গে তুলনীয়। এই সব আচরণ আমাদের এক মৌলিক প্রশ্নে নিয়ে আসে-‘মানুষ হওয়া মানে কী?’ গুডল-এর গবেষণা সেই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতটাই পাল্টে দেয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাইমেটদের মধ্যে পার্থক্য নয়, বরং ধারাবাহিকতা এবং সাদৃশ্য বোঝাই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ।

গোম্বে-তে শিম্পাঞ্জিদের পর্যবেক্ষণের ফলে মানুষের আচরণগত বিবর্তন নিয়েও নতুন আলোচনা শুরু হয়। এটি প্রাণী আচরণবিদ্যা (ethology), নৃতত্ত্ব , এবং স্নায়ুবিজ্ঞান -এর গবেষণায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। সার্বিকভাবে বলা যায়, গোম্বে-ভিত্তিক এই গবেষণা শুধু শিম্পাঞ্জি নয়, মানবজাতির আচরণ ও বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের ধ্যান ধারণাকে আমূল রূপান্তরিত করেছে। “মানুষ” হওয়ার অর্থকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে। জানিয়েছে, মানুষ এমন এক প্রজাতি যার শিকড় এখনও জীবিত কিছু প্রজাতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

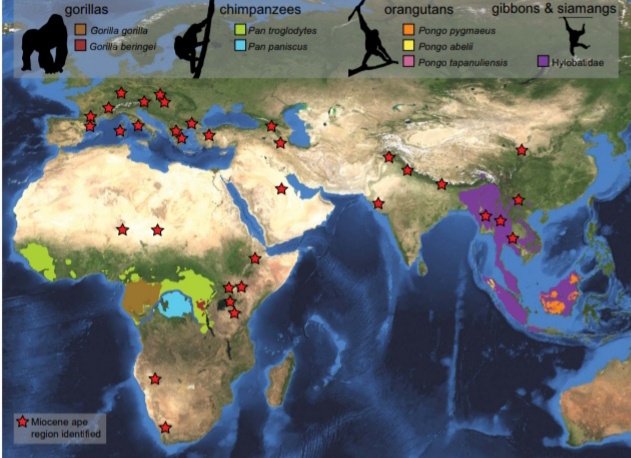

কিন্তু বিষয়টা আসলে এত সরল নয়। বর্তমান থেকে অতীতকে ব্যাখ্যা করার এই ধারা যতই যৌক্তিক হোক না কেন, অতীত থেকে বর্তমানকে প্রমাণ করার ধারাটি কিন্তু আমাদের ভিন্ন গল্প বলছে। আফ্রিকা, ইউরোপ আর এশিয়ায় ছড়িয়ে আছে মায়োসিন যুগের প্রায় ৫০টি হোমিনয়েড গোত্র। এরা শিম্পাঞ্জি বা গরিলার মত নয়, আবার পুরোপুরি মানুষও নয়। এরাই যেন একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে বারবার- আমাদের শিকড় কোথায়? এদের অধিকাংশের দেহাংশগুলি নানারকম, বৈশিষ্ট্যগুলিও মিশ্র। প্রাচীন ও আধুনিকের এক অদ্ভুত কোলাজ। উদাহরণ স্বরূপ, এশিয়ার শিবপিথেকাস। এদের মুখাবয়ব ও দাঁতের গঠন পঙ্গোর মতো, অথচ বাহুর গঠন আদিম বানরের মতো। যদি মুখাবয়বের বিষয়টিকে ধরা যায়, তবে বুঝতে হবে পঙ্গো-মতো মুখাবয়ব দুইবার বিবর্তিত হয়েছে। আর যদি দেহের গঠন ধরা হয়, তবে মনে রাখতে হবে বনমানুষদের থেকে এর দেহের গঠন অনেকটাই আলাদা। এগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় বিবর্তিত। এই দ্বিধা শুধু শিবপিথেকাস নয়, বরং গোটা মায়োসিন জীবাশ্মদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেউ লাফানোর জন্য হাত বড় করেছে, আবার কেউ গাছে ঝোলার জন্য আঙুল বাঁকা করেছে। লক্ষ্য এক, রাস্তা আলাদা। এইরকম সমান্তরাল বিবর্তনই সমস্যার মূল। কাছাকাছি জিনগত কাঠামো থেকে একাধিকবার একরকম গঠনের উদ্ভব হয়েছে। একই কারণে, মুঠোয় ভর দিয়ে হাঁটা শিম্পাঞ্জি ও গরিলায় ভিন্নভাবে বিবর্তিত হতে পারে। অর্থাৎ, আমরা হয়তো আমাদের পূর্বপ্রজন্মের মডেল হিসেবে ভুল প্রাণীকে বেছে নিচ্ছি।

আফ্রিকার একেম্বো, মরোটোপিথেকাস, কেনিয়াপিথেকাস বা ইউরোপের ড্রাইওপিথসরা সবাই মায়োসিন যুগের প্রতিনিধি। ড্রাইওপিথদের মধ্যে পিয়েরোলাপিথেকাস ছিল এক অদ্ভুত গাঁটছড়া। মাথায় আধুনিক বনমানুষের ছাপ, শরীরে সরাসরি গাছ বেয়ে ওঠার অভিযোজন, অথচ ঝোলার দক্ষতা সীমিত। আবার ডানুভিয়াস বা হিস্পানোপিথেকাস-এর শরীর ঝোলার মতো করে অভিযোজিত। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে দুপায়ে চলাতেও তারা দক্ষ। তাহলে প্রশ্ন, এই ধরণের অভিযোজন কি একবার ঘটেছে, না বহুবার?এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বিতর্কিত। যদি ইউরোপীয় ড্রাইওপিথরা হোমিনিন হয়, তবে মানবজাতির উৎপত্তি ইউরোপেই। আবার যদি তারা নেহাত বিবর্তনের এক পরীক্ষা হয়, তাহলে আফ্রিকাই মানব উৎসের মূল কেন্দ্র। বর্তমানে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, কেনিয়াপিথেরা আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে ইউরোপ-এশিয়ায় ছড়িয়েছিল। ইউরোপীয় ড্রাইওপিথরা সেখান থেকেই বিবর্তিত। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আফ্রিকায় এখনও অনেক অজানা এলাকা আছে, যেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ জীবাশ্ম এখনও অনাবিষ্কৃত। জীবাশ্ম-নৃতত্ত্ববিদ পিলবিম একে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, “আমরা নেশার ঘোরে বাতির নীচে চাবি খুঁজছি। যেখানে আসলে চাবি হারিয়েছি, সেখানে নয়।”দেরীতে পাওয়া, আফ্রিকায় মায়োসিন যুগের কিছু জীবাশ্ম থেকে সেই কখনও গরিলা, কখনও শিম্পাঞ্জিকে পূর্বপুরুষ হিসেবে ভাবা হয়। যেমন চোরোরাপিথেকাস, নাকালিপিথেকাস, সামবুরুপিথেকাস। কিন্তু এত খণ্ডিত নমুনা দেখে কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অন্যদিকে, শিবপিথেকাস, লুফেংপিথেকাস-এর মতো এশীয় জীবাশ্মদের মুখের গঠন পঙ্গোর মতো, কিন্তু তাদের দেহগত অভিযোজন এই তত্ত্বকে সমর্থন করে না।

এখন বিষয় হল, সম্ভাব্য তত্ত্ব তিনরকম: কোনটা সত্য?

১.ইউরোপীয় উৎস: ড্রাইওপিথরা হোমিনিন, আফ্রিকায় ফিরে এসেছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইউরোপে এদের বিলুপ্তি ঘটে।

২.উৎস আফ্রিকা, সমান্তরাল ইউরোপবাসী : ড্রাইওপিথরা পঙ্গো নয়, আলাদা শাখা। হোমিনিনদের উদ্ভব আফ্রিকাতেই। তবে ইউরোপে ঘটেছিল সমান্তরাল বিবর্তন।

৩.তৃতীয় তত্ত্ব—সব ভুল! এখনও আমরা সঠিক জীবাশ্ম খুঁজে পাইনি। গরিলা বা বনোবোদের পূর্বপুরুষ আফ্রিকার অনাবিষ্কৃত অংশেই লুকিয়ে আছে এখনও।

মায়োসিন যুগ এক বিশাল প্রাণী-পরীক্ষাগার। যেখানে নানা শাখায় বিবর্তনের খেলা চলেছে। কে টিকে গেল,কে বিলুপ্ত হল, তা পরিবেশ, অভিযোজন আর সময়ের খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। আজকের মানুষ, গরিলা, শিম্পাঞ্জি সেই খেলার বিজেতা নয়, কেবল জীবিত কিছু উত্তরাধিকারী মাত্র। তাই প্যান-হোমো শেষ পূর্বপুরুষের খোঁজে আমাদের শুধু বর্তমান বনমানুষদের দিকে তাকালেই হবে না। ফিরতে হবে ১৫-২০ কোটি বছর পিছনে। সেখানে প্রাচীন গাছবাড়ি আর কাদামাখা জঙ্গলের গায়ে শুয়ে আছে সেই হারিয়ে যাওয়া ছায়া। যার ছোঁয়া এখনও রয়ে গেছে আমাদের শরীরের গঠনে, আমাদের জিনে, আমাদের হাঁটার ছন্দে। মানব বিবর্তনের গল্প আসলে একটা ধাঁধা। তার কিছু উত্তর মিলছে, কিছু এখনও মেলেনি। আর আধুনিক মানুষ, সেই অসমাধিত ধাঁধার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মায়োসিনের কুয়াশায়, প্রশ্নে ভরা চোখ নিয়ে।

[17/07, 10:00 pm] Prof Anindita Maity(Microbiologist): শুভময়দা আজ আপনার পাঠানো Hominid Classroom দুটি দেখলাম। চমৎকার লেখাটা হয়েছে। অদ্ভুত continuity.

[17/07, 10:40 pm] Subhamay Dutta: অনেক ধন্যবাদ। সুপর্ণাকে জানিয়ে দেবো।

[14/07, 8:15 am] Prof Abhijit KarGupta: সুপর্ণাকে বলে দিও লেখা বেশ ভালো হচ্ছে। ওর লেখা পড়ে আরাম আছে।

[13/07, 9:46 pm] Dr Amitava Dutta Physicist and Theoretical Computer Scientist : সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের Hominid-র লেখা দুটি পড়লাম, বেশ ভালো লিখেছেন। ওনাকে অভিনন্দন।