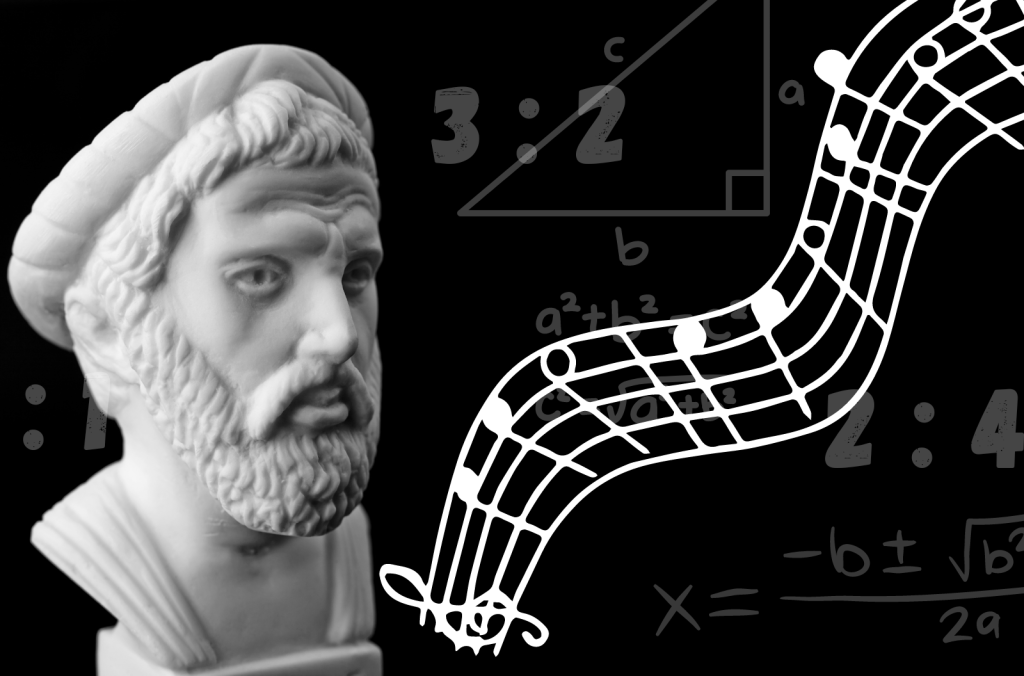

জ্যামিতিতে পিথাগোরাস উপপাদ্য আমরা সবাই পড়েছি ইস্কুলে। কিন্তু এই পিথাগোরাস ( খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫৬০-প্রায় ৪৭৫) আবার ছিলেন সংগীতেরও একেবারে মূল তত্ত্বের আবিষ্কর্তা। সে ভারী মজার গল্প।

একদিন এক কামারশালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে পিথাগোরাস শুনলেন, কামারশালার ভেতর থেকে কখনো গমগমে গুরুগম্ভীর, কখনো-বা সরু চড়া নানারকম শব্দ আসছে। কেন এরকম? ভেতরে ঢুকে দেখলেন, নানান সাইজের ধাতুপাতের ওপর দমাদম পড়ছে কামারের হাতুড়ির ঘা। যে-পাতটা যত বড়ো, সেটা থেকে ততই গমগম করে ঘং ঘং করে গম্ভীর আর ভারী শব্দ বেরোচ্ছে। আর ছোটো পাত হলে ঠং ঠং করে, কিন কিন করে চড়া শব্দ উঠছে। বাড়ি ফিরে এসে ছোটো বড়ো কতকগুলো ঘণ্টা আর জল-ভরা ঘটের জলের পারিমাণ কমিয়-বাড়িয়ে বাজিয়ে পরীক্ষা করে ওই একই জিনিস দেখতে পেলেন। তারের ওপর টোকা মেরে দেখা গেল, তারের দৈর্ঘ্যর অনুপাতে তা থেকে সরু বা মোটা স্বর বেরোয়। তারটা লম্বা হলে খাদের গম্ভীর স্বর , ছোটো হলে চড়া স্বর, মাঝামাঝি হলে মাঝারি স্বর। অর্থাৎ কিনা, স্বর কতটা চড়া কিংবা ভারী হবে তা কম্পমান তারের দৈর্ঘ্যের বিপরীত অনুপাতের ওপর নির্ভর করে। তিনি অঙ্ক কষে বার করলেন, একটা তারকে ২ : ১ অনুপাতে বাজালে আটটি স্বরের একটা অক্টেভ বা স্বরগ্রাম উৎপন্ন হয়। মানে প্রথম স্বরটা একই সুরে কিন্তু চড়ায় উঁচু স্কেলে বেজে ওঠে। অক্টেভ মানে হল সা রে গা মা পা ধা নি র্সা – এই আটটি স্বর, যা দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সঙ্গীত রচিত। এই শেষের র্সা-টা হল চড়ার সা। এইরকমভাবে ৩ : ২ অনুপাতে বাজালে পাব অন্য স্বর, ৪ : ৩ অনুপাতে বাজালে আবার একটা। যা খুশি অনুপাত বাজালে কিন্তু স্রেফ আওয়াজই বেরোবে, সুর হবে না; ওই নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রেখে বাজালে তবেই সেটা ‘সুর’, নইলে ‘বেসুর’। যারা সেতার, সরোদ, গিটার, বেহালা বাজায়, সুর ‘বাঁধে’, তাদের এ নিয়ম মেনে চলতে হয়, জেনে কিংবা না-জেনে। হারমোনিয়ামে রিডের সুরও এই নিয়ম মেনে বাঁধা হয়। এমনকী আমাদের গলার মধ্যে যে-স্বরতন্ত্রী আছে, সেটাকেও ওই নিয়ম মেনে কাঁপালে তবেই অজয় চক্রবর্তী, নইলে ভীষ্মলোচন শর্মা। সুরের নিয়ম আর অঙ্কের নিয়মকে এক সুরে বেঁধেছিলেন পিথাগোরাস।

সূত্রঃ Meera Nanda, Science in Saffron, Three Essays Collective, Gurgaon, 2016