বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিদের কি বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া জরুরী? এককথায় উত্তর হবে, না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যে শিক্ষা আমরা জীবনের বিভিন্ন সময়ে পাই, তাতে যুক্তিবোধ্যতার কথা বলা থাকে এটা সত্যি। কিন্তু বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি যে বিজ্ঞানমনস্ক হবেনই এটা বলা যায় না। প্রাথমিকভাবে আমরা বিজ্ঞান শিক্ষা বলতে কী বুঝি এবং তারপরে বিজ্ঞানমনস্কতার ক্ষেত্র নিয়ে সংক্ষেপে দু একটি কথা বলব।

ভারতে প্রথাগত বিজ্ঞান শিক্ষার বয়স প্রায় দুশো বছর। এডাম্স (১৮৬৮) রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কেমন ছিল এই অবস্থা? “… সব পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা দেশজ ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করে। ছাত্ররা প্রাথমিকভাবে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শেখে তারপর বালির বোর্ডের ওপর আঙ্গুল দিয়ে লেখে। এর পরে তারা মেঝেতে পেনসিল বা চক দিয়ে লিখতে শুরু করে এবং এই অনুশীলন তাদের আট বা দশ দিন চলে। এরপরে তাদের তালপাতার ওপরে খাগড়ার কলমে লিখতে বলা হয়। কালিটা কাঠকয়লা থেকে তৈরি করা হয়। তাদের কীভাবে ব্যঞ্জনবর্ণর সাথে স্বরবর্ণ যোগ করে শব্দ গঠন করতে হয়, নামতা মনে রাখতে হয়, টাকা ওজন ইত্যাদির হিসাব, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ঠিকঠাক লেখা, তাঁর জাত, বাসস্থান — ইত্যাদি জানতে হয়। ….. এর পরে তারা কিছুটা অঙ্ক শেখে, যেখানে তারা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শেখে। এটা প্রায় ছয় মাস অব্দি চলে। আর আছে কিছু সাধারণ জমির পরিমিতি, চাষের আর ব্যবসায়িক হিসাব…”। বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠ্যক্রম চালু করার ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায় প্রাথমিকভাবে কিছুটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর পরে ইংরেজ সরকার উদ্যোগী হয়ে প্রাথমিকভাবে ইস্কুলে কিছু নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম চালু করে যাতে অন্যান্য কিছু বিষয়, যেমন বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস, ভুগোলের সাথে বিজ্ঞান এবং অঙ্ক চালু করে। ১৮৫৭ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবার পরে অঙ্ক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম চালু হয়। তবে তখন ডিগ্রী দেওয়া হোত বি এ বা ব্যাচেলর অব আর্টস। তবে বিজ্ঞানের যে পাঠ্যক্রম চালু হোল, তাতে ভারতীয়দের হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রায় কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। ভারতীয়রা যাতে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিখে গবেষণা করতে পারে, তার জন্য ১৮৭৬ সালে ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ‘ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা’ নামের এক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। দুঃখের ব্যাপার, এখনো, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও, ইস্কুল স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম চালু আছে, তাতে ব্যবহারিক বা প্র্যাকটিক্যাল বিষয়– যা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে জরুরী – সেটা অনেকাংশেই অনুপস্থিত। অথচ তত্ত্ব ও তথ্যের মেলবন্ধন অত্যন্ত জরুরী। যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফলে শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞান যদি বা কিছু শিখছে তার প্রায়োগিক দিকের বেশিরভাগটাই তাদের অজানা থেকে যাচ্ছে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে বুঝতে শেখা, প্রশ্ন করতে শেখা, যে যে সংস্কার, বিশ্বাস আমরা দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলি, সেগুলো কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে নিজের কাছে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা। অনেক সময় এই যুক্তিবোধ্যতা অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেও আমরা বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারি না। চেতনা বা বিজ্ঞানমনস্কতার মূল বীজ কিন্তু শিক্ষাতেই রয়ে গেছে – সেটা বিজ্ঞান বা অন্য বিষয়ে শিক্ষালাভ হতে পারে। বিজ্ঞানমনস্কতার কথা বললে ব্যক্তি হিসাবে প্রথমেই যাঁর কথা মনে আসে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিধবা বিবাহ বা বহুবিবাহের মত সমাজসংস্কারের কথা যদি নাও ধরি – যেখানে যুক্তি দিয়ে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক সেটা চোখে আঙুল দিয়ে পুরো সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন – দুটো বইয়ের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি: বোধোদয় এবং জীবনচরিত। জীবনচরিতে তিনি এমন কিছু চরিত্রের বর্ণনা করেছেন, (গ্যালিলিও, নিউটন, কোপারনিকাস, ইত্যাদি) যাঁরা সমাজের বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বোধোদয়েও তিনি শিশুমনে বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ রোপণ করার চেষ্টা করে গেছেন।

তবে যুক্তিবোধ্যতা এবং যুক্তিহীনতার মাঝের দেওয়ালটা বেশ ভঙ্গুর। কখন যে একটা থেকে অন্যটায় যাবে সেটা বলা বেশ কঠিন। এই প্রসঙ্গে বনফুলের ‘মানুষের মন’ নামের গল্পের কথা মনে পড়ছে। সেখানে এক বাচ্চার শরীর খারাপ উপলক্ষে এক তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক এবং এক আধ্যাত্মিক মানুষের মানসিক টানাপোড়েন অদ্ভুতভাবে দেখা যায়।

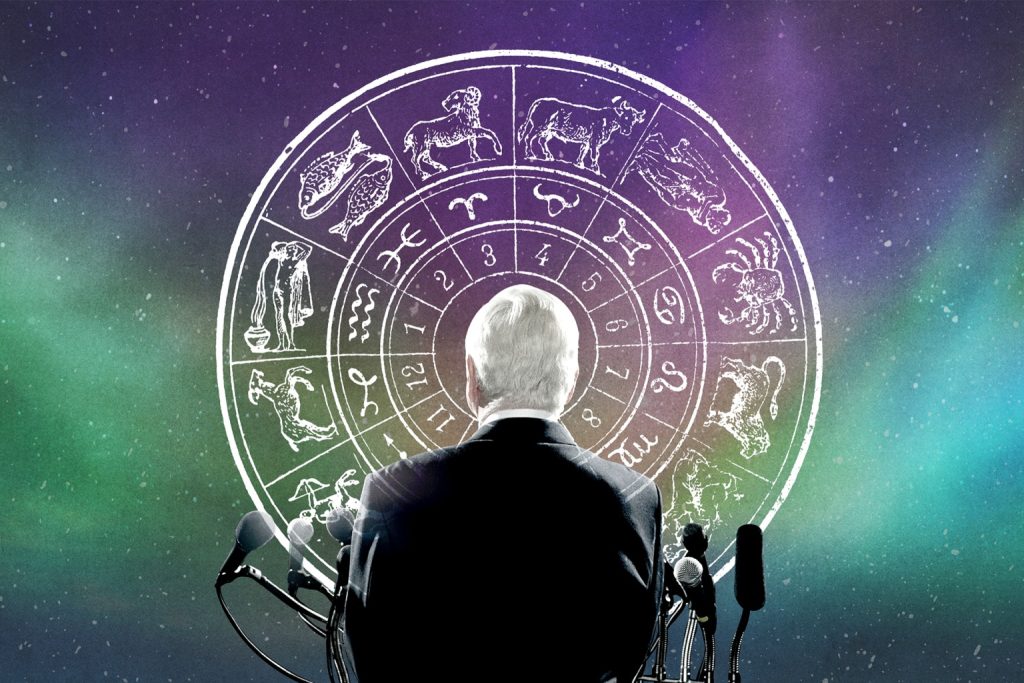

কাজেই বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত হলেই বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া যায় না। চারপাশে এমন অনেককেই দেখা যায় যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা করেন বা পেশায় বিজ্ঞানী, কিন্তু গ্রহদোষ কাটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের পাথর, গাছের শিকড় ইত্যাদি ধারণ করেছেন। জিজ্ঞেস করলে শুনতে পাবেন, তিনি নিজে এসব বুজরুকি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু অমুকের কথায় বা তমুকের জোরাজুরিতে তিনি এইসব নিয়েছেন। আবার, উল্টোটাও সত্যি। বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও যে কেউ বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সাধারণ গ্রামের মানুষেরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যুক্তিবোধ্যতা দেখিয়েছেন, যেরকমভাবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা সহজ যুক্তি সাজিয়েছেন, তা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।