আমরা একটা সহজ তত্ত্ব দিয়ে শুরু করছিঃ সমুদ্রতলের চাইতে পাহাড়ে সময় দ্রুততর চলমান।

যদিও তফাৎ খুব সামান্য কিন্তু এই তফাৎ যে কোনো নিঁখুত ভাবে তৈরি ঘড়ির সাহায্যে মাপা যেতে পারে। যে কেউ সময়ের ধীরে চলা ব্যাপারটা অনুশীলন করে চাক্ষুষও করতে পারে। যে কোন বিশেষজ্ঞ গবেষণাগারে কয়েক সেন্টিমিটার তফাতে থাকা ঘড়ির সাহায্যে সময় যে আস্তে চলে সেটা সনাক্ত করা যায়; মেঝেতে থাকা ঘড়ি, টেবিলের ওপরে থাকা ঘড়ির চাইতে খুব অল্প হলেও ধীরে চলে।

কেবলমাত্র ঘড়িই যে ধীরগতিতে চলে তা নয়। নীচে নামালে সমস্ত প্রক্রিয়াই ধীরে চলে। এই প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর কথাই ধরা যাক। একজন সমতলে বসবাস করতে শুরু করলেন অন্যজন পাহাড়ে থাকার জন্য গেলেন। বেশ কয়েকবছর পরে তাঁরা পরস্পরের সাথে মিলিত হলেন। যিনি সমতলে বাস করছেন, তিনি কম বাঁচবেন, কম বৃদ্ধ হবেন, তাঁর ঘড়ির পেন্ডুলামের দোলন কম হবে। তাঁর কাজ করার জন্য কম সময় পাবেন, তাঁর গাছগুলো কম লম্বা হবে, চিন্তাগুলো মুক্ত হতে কম সময় পাবে … পাহাড়ের চাইতে তাঁর সময় ক্ষুদ্রতর বলে।

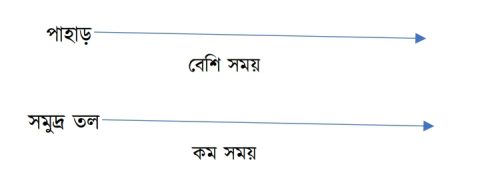

পাহাড় এবং সমুদ্রতলের সময়ের তুলনা (তীরচিহ্ন সময়ের দিক নির্দেশ করছে)

এটা কি বিস্ময়কর? হয়তো। কিন্তু এই নিয়মেই সারা বিশ্ব চলছে। কোন জায়গায় সময় ধীরগতিতে চলে, আবার কোথাও বা দ্রুততার সাথে চলে।

আরও বিস্ময়কর যেটা, এই নিঁখুতভাবে তৈরি করা ঘড়ির অনেক আগে, একশ বছর আগে, সময়ের এই ধীরে চলার ব্যাপারটা – কেউ একজন বুঝেছিলেন। অবশ্যই, তিনি আর কেউ নন, আলবার্ট আইনস্টাইন।

এই যে পর্যবেক্ষণের আগেই কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা – বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার অন্যতম প্রধান বিষয়। প্রাচীনকালে, জাহাজে করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার অনেক আগেই, এনাক্সিমান্ডার (Anaximander) বুঝেছিলেন যে আমাদের পায়ের নীচেও আকাশ অবস্থান করে। আধুনিক যুগের শুরুতে, নভোচারীদের চাঁদ থেকে পৃথিবীর আবর্তন দেখার অনেক আগেই কোপার্নিকাস এই ঘটনা বুঝেছিলেন। ঠিক সেইরকমভাবেই, সময় যে অভিন্নভাবে সবজায়গায় অতিক্রম করে না – নির্ভুলভাবে ঘড়ির এই পরিমাপের অনেক আগেই আইনস্টাইন বুঝেছিলেন।

এইধরনের জানার অগ্রগতির ক্ষেত্রে, যে সব ঘটনা স্বতঃপ্রমাণিত বলে মনে হয়, আমরা ক্রমশ জানছি, সেগুলো কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না। যেমন, আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট ছিল, আকাশ আমাদের ওপরে আছে নীচে নেই, নয়তো পৃথিবীর পতন হবে। এটাও আমাদের মনে হোত, পৃথিবী ঘুরছে না, নইলে সব বস্তুর মধ্যে ধাক্কা লাগত। এই যে সময় একই গতিতে সবজায়গায় চলমান – এটাও আমাদের কাছে স্পষ্ট । বাচ্চারা বড় হয়ে ওঠে এবং আবিষ্কার করে, বাড়ির চার দেওয়ালের বাইরের পৃথিবী — যেমন ভাবা হচ্ছিল সেরকম না। পুরো মানবজাতিই বোধহয় একই ধারণায় বাস করে।

মহাকর্ষের বল নিয়ে যখন আমরা পড়াশোনা করি, সম্ভবত আমাদের যে প্রশ্ন আমাদের সবচেয়ে বিব্রত করে, আইনস্টাইনকেও করেছিল, তা হোল: পৃথিবী ও সূর্য পরস্পরকে স্পর্শ না করে বা তাদের মধ্যবর্তী কোনকিছু ব্যবহার না করেও কিভাবে আকর্ষন করে?

তিনি সম্ভাব্য সমস্ত যুক্তি বিচার করলেন এবং একটা যুক্তি দিলেন। তিনি বললেন, সূর্য এবং পৃথিবী সরাসরি পরস্পরকে আকর্ষণ করে না কিন্তু দুজনের প্রত্যেকে ওদের দুজনের মাঝের কিছুতে ধীরে ধীরে কাজ করে। আর যেহেতু সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝে স্থান এবং কাল ছাড়া আর কিছু নেই, আইনস্টাইন ভাবলেন, সূর্য এবং পৃথিবী তাদের চারপাশের স্থান ও কালকে পরিবর্তিত করে। এটা অনেকটাই জলের মধ্যে ডুবে থাকা কোন বস্তুর জলকে স্থানচ্যুত করার মত ব্যাপার। সময়ের গঠনের পরিবর্তনই পালাক্রমে বস্তুর চলাচলকে নিয়ন্ত্রিত করে যার পরিণতিতে বস্তুরা পরস্পরের দিকে ‘পড়তে’ থাকে।

‘সময়ের গঠনের পরিবর্তন’ বললে কিছু কি বোঝা যাচ্ছে? নির্দিষ্টভাবে বললে, এটা সময়ের ধীরে চলাকে বোঝাচ্ছে। একটা ভর তার চারপশের সময়কে ধীরে চালায়। পৃথিবীর ভর খুব বেশি এবং সে তার কাছাকাছি সময়কে বিলম্বিত করে দেয়। সমতলে পাহাড়ের চাইতে এই প্রভাব বেশি প্রকট হয়, কারণ সমতল কাছে থাকে। যে কারণে যে বন্ধু সমুদ্রতলে থাকেন তাঁর বয়স ধীরে ধীরে বাড়ে।

সময়ের বিলম্বের কারণেই বস্তুর পতন। গ্রহদের মধ্যবর্তী স্থানে সময় অভিন্নভাবে অতিক্রম করে, কাজেই সেখানে কোন বস্তু পতিত হয় না, বরং ভেসে থাকে। অন্যদিকে, পৃথিবীতলে, সময় যেদিকে ধীরে চলে সেদিকেই কোন বস্তুর গতির ঝোঁক দেখা যায়। এই কারণেই সমুদ্রসৈকত দিয়ে জলের দিকে আমরা যখন দৌড়াই, তরঙ্গের ঝাপটায় আমরা যখন পড়ে যাই তখন মাথাটা প্রথমে তরঙ্গের দিকে পড়ে। বস্তু নীচের দিকে পড়ে কারণ পৃথিবীর জন্য নীচের দিকে সময় বিলম্বিত হয়।

কাজেই, যদিও আমরা সহজে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না, সময়ের বিলম্বন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে; বস্তুর পতনের কারণ, বা আমাদের মাটিতে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা – সময়ের বিলম্বনের ফলে হয়। আমাদের মাথার থেকে পায়ে সময় ধীরে চলে।