ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে এক জায়গায় মিল আছে। ধর্ম এমন সব পর্যবেক্ষণাতীত জিনিসের প্রস্তাব করে যা অর্থবহ হয়ে ওঠে পর্যবেক্ষণসাধ্য জিনিসের সঙ্গে তুলনায়। বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মন অথবা চৈতন্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জলে গোলা নুন রূপে, যার প্রতিটি কণা জলে উপস্থিত কিন্তু আলাদা করে তাকে চেনবার জো নেই। অতি চমৎকার বস্তু-সাদৃশ্যভিত্তিক যুক্তি। অদেখা, সর্বময়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্থবহ হয়ে ওঠে এই পৃথিবীতে দৃষ্ট পিতার ঐশী উপমান হিসেবে। গাঁজাখোর কিন্তু পত্নীপ্রেমিক স্বামী ও সংসার-উদাসীন কিন্তু দরদি পিতার অতুলনীয় ভাবমূর্তি শিব। যুগপৎ সংহারী ও স্নেহশীলা দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী দেবীর কল্পনা অর্থবহ হয়ে ওঠে বাস্তব সংসারের কর্রীহা মায়ের ভূমিকার অনুষঙ্গে। তাই দেব-দেবীদের সঙ্গে মান-অভিমান-খুনসুটি পর্যন্ত চলে, রামপ্রসাদের গান যার অপরূপ দৃষ্টান্ত।

কিন্তু শুধু কি ধর্ম? বিজ্ঞানেও এই তুলনা-ভিত্তিক যুক্তি-প্রক্রিয়ার উদাহরণ প্রচুর। বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটেছে তুলনা দিয়ে, যা একটা ভাবনাকে এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যায়। পৃথিবীটা যে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, কোপারনিকাসের এই ভাবনাটাকে গালিলিও সমর্থন করেছিলেন তাঁর দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখা চাঁদের চলনের সঙ্গে পৃথিবীর তুলনা করে। অতবড়ো একটা পাথরের পিন্ড যদি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেতে পারে তাহলে পৃথিবী কেন সূর্যের চারপাশে ঘুরতে পারবে না? দ্বাদশ শতকে এইরকমই যুক্তি দিয়েছিলেন ভাস্করাচার্য। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর মতো একটা বিরাট বস্তুপিণ্ড আকাশে নিরালম্ব ঝুলে রয়েছে। বিরোধীরা বললেন, তা কখনো হতে পারে? কেউ বা কোনো কিছু নিশ্চয়ই ওটার ভার বহন করছে। এক কথায়, পৃথিবীর একটা কোনো ধারক আধার আছে। সেই আধারটাকে বাসুকী বা অন্য কোনো সাপ বা ব্যাং নাম দিলে দোষ কী? বিরোধী পক্ষের এই কাণ্ডজ্ঞান-ভিত্তিক আপত্তি খণ্ডনে ভাস্করাচার্য বলেছিলেন, সেই আধারেরও তো তাহলে আরেকটা আধার থাকতে হবে। এবং তারও, এবং তারও …। এর কোনো অন্ত নেই। শেষ পর্যন্ত এটা যুক্তিশাস্ত্রের ‘অনবস্থা দোষে’ পর্যবসিত হবে। অকাট্য যুক্তি। কিন্তু ভিত্তিটা সেই তুলনা। পশুপালকরা যেভাবে কৃত্রিমভাবে পশুশাবকের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ জাতের ভেড়া, শুদ্ধ-বংশীয় (থরো-ব্রেড) ঘোড়া কিংবা হরেক গৃহপালিত কুকুর যার পরিচিত দৃষ্টান্ত, তার সঙ্গে তুলনা করে চার্লস ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন। মানুষের জনসংখ্যা সংক্রান্ত টমাস ম্যালথস-এর একটি রচনার সঙ্গে তিনি প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার লড়াই-এর সাদৃশ্য খুঁজে পান এবং তা থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের বনেদটা তৈরি করেন।

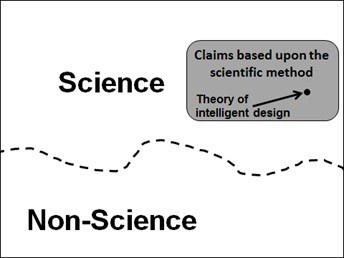

তাহলে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের তফাত কী? তফাত আছে। সেই তফাতটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে এই তুলনাগুলি অনেকাংশেই নিছক সম্ভাব্য পথ হিসেবে, হাইপোথিসিস হিসেবে কাজ করেছে। কৃত্রিম পশু-প্রজননের ওই তুলনাগুলো প্রকৃতিতে খাটে কিনা তা যাচাই করবার জন্য ডারউইন প্রায় কুড়ি বছর ধরে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কারা বেশি পটু তাদের যাচাই করেই প্রকৃতি নতুন প্রজাতি তৈরি করে – এই ধারণার সপক্ষে সমর্থন খুঁজেছিলেন। কাজেই ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের তত্ত্বর আসল তফাত হচ্ছে, তুলনা বা উপমা থেকে উৎসারিত তত্ত্বগুলিকে বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে যাচিয়ে নিতে বাধ্য।

বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার নিরিখে নিজের বা অন্যের ধারণা বা অনুমানের ঠিক-ভুল যাচাই করে নেওয়ার এই প্রক্রিয়াটাই বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান করে তুলেছে। ওটা বাদ দিলে শুধু বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের তুলনাত্মক যুক্তির জোরে সিদ্ধান্ত পেশ করলে সেটা বড়ো জোর একটা অভিমত, প্রমাণিত জ্ঞান নয়। কানাডার বিজ্ঞান-দার্শনিক পল থ্যাগার্ড এই ব্যাপারটাকে বলেছেন “সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তা”। এ “এমন এক চিন্তাশৈলী যা মনে করে দুটি জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেই তারা বুঝি কার্য-কারণসূত্রে গ্রথিত” (কম্পিউটেশনাল ফিলসফি অব সায়েন্স, এম আই টি প্রেস, ১৯৮৮, পৃ ১৬২)। তাঁর মতে এটাই হল মেকি বিজ্ঞান গড়ে ওঠার প্রধান কারণ। তাঁর কথায়, ‘তুলনাত্মক চিন্তার এক ছায়াচ্ছন্ন যমজ আছে যা বিজ্ঞানের বদলে মেকি বিজ্ঞানে গিয়ে পৌঁছয়’।

নিছক বাহ্য সাদৃশ্য দেখে কার্য-কারণ সম্পর্কের ধারণায় উপনীত হলে সাদৃশ্যভিত্তিক তুলনাত্মক চিন্তা শেষ পর্যন্ত জাল বিজ্ঞানের জনক হয়ে ওঠে, তা আর সৃষ্টিশীলতার উৎস থাকে না। কারণ এর ফলে অর্থ আর তাৎপর্যের অনেকগুলো অবাঞ্ছিত পরত এসে যুক্ত হয়। সাদৃশ্য দেখে কার্য-কারণ সম্পর্কে উপনীত হওয়ার তাৎপর্য হল: যেসব জিনিস বা প্রক্রিয়া দেখতে বা অনুভবে একই রকম, ধরে নেওয়া হয় যে তারা পরস্পরের প্রতি এবং বাকি বিশ্বের প্রতি একই ভাবে ক্রিয়া করবে। কাজেই একটাকে বুঝতে পারলেই আপনার মনে হবে যেন অন্যটাকেও বুঝে ফেলেছেন; একটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই আপনা থেকেই যেন অন্যটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, শ্রমসাধ্য যাচাইকরণ কিংবা ভুল প্রমাণ করার প্রয়াসের আর কোনো দরকার নেই।

এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠের রং লাল। রক্তের সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া হয়, মঙ্গলগ্রহ রক্তপাত, যুদ্ধবিগ্রহ আর হানাদারি প্রভৃতি অমঙ্গলের সূচক। অপরদিকে পৃথিবীর নিকটতম, উজ্জ্বলতম, খালি চোখে-নিত্যদৃষ্ট স্নিগ্ধ “সুন্দরী তুমি শুকতারা” (ভেনাস) হল সৌন্দর্য আর মাতৃত্বের প্রতীক, যদিও আসলে তা ভয়ংকর বিষাক্ত গ্যাসে ঢাকা। ধাতুজগতে সোনা যেন গ্রহজগতে সূর্য, কিংবা শরীরে যেন হৃৎপিণ্ড। সূর্য আর সোনার মধ্যে এই আলংকারিক আপাত-সাদৃশ্য থাকায় ধরে নেওয়া হয়, হৃৎপিণ্ডের উপরে সোনা ধারণ করলে তা সূর্য থেকে উপকারী শক্তি টেনে আনবে হৃৎপিণ্ডে। সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তাই মানুষকে ভাবতে শেখায়, যার হাতের লেখা খারাপ সে অগোছালো, হাতের তালুতে দীর্ঘ “আয়ুরেখা” দীর্ঘায়ুর দ্যোতক, প্রশস্ত-ললাট ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি বেঁটেখাটো নাক-চ্যাপটা শূদ্রদের চেয়ে বেশি। নানা বস্তুর মধ্যে কল্পিত এইসব সম্পর্কগুলো সম্পূর্ণ গড়ে উঠেছে একমাত্রিক সাদৃশ্যভিত্তিক চিন্তার ভিত্তিতে – কঠোর নিয়মবদ্ধ, নিশ্ছিদ্র পরীক্ষার ভিত্তিতে নয়। তাই তা বিজ্ঞান নয়।

থ্যাগার্ড বিজ্ঞান আর মেকি বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত রূপরেখাগুলি এঁকেছেন:

1. বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু মেকি বিজ্ঞানে পরস্পর-সংবদ্ধ প্রক্রিয়াসিদ্ধ ব্যাখ্যা থাকে না।

2. বিজ্ঞান বিবিধ সম্পর্কের ভিত্তিতে ভাবনাচিন্তা করার পদ্ধতি আশ্রয় করে এগোয়, রাশিতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রকৃতির মধ্যে বিবিধ ছাঁদ আবিষ্কার করে। কিন্তু মেকি বিজ্ঞান বাঁধামতের কিংবা সাদৃশ্যভিত্তিক ভাবনার ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করে। ধরে নেওয়া হয় যে নিছক সাদৃশ্যই বিবিধ জিনিসের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রমাণ।

3. বিজ্ঞান চর্চাকারীরা বিবিধ বিকল্প তত্ত্বর সাপেক্ষে নিজের তত্ত্বের মূল্যায়নের প্রতি যত্নবান। কিন্তু মেকি বিজ্ঞানের চর্চাকারীরা বিকল্প তত্ত্ব সম্পর্কে নিঃস্পৃহ।

4. বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি সরল, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যার ক্ষমতা ব্যাপক। কিন্তু মেকি বিজ্ঞান যেসব তত্ত্ব ব্যবহার করে সেগুলিকে বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যাদানের কাজে লাগাতে হলে আরো অনেক বাড়তি তত্ত্বপ্রস্তাবের প্রয়োজন হয়।

5. বিজ্ঞান নতুন নতুন তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়ে নতুন-আবিষ্কৃত তথ্যাদির ব্যাখ্যা দিতে দিতে সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলে। প্রয়োজনে পুরোনো তত্ত্বকে বদলে নিতে, এমনকী বর্জন করতে পিছপা হয় না। কিন্তু মেকি বিজ্ঞান মত আর প্রয়োগ উভয় বিচারের অচলাবস্থায় পড়ে থাকে। আপ্তবাক্যই তার আশ্রয়। (http://cogsci.uwaterloo.ca/Articles/thagard.evolution.routledge.2010.pdf)

এই মানদণ্ডগুলো প্রয়োগ করে আমরা হয়তো সহজে প্রকৃত বিজ্ঞান আর মেকি বিজ্ঞানের তফাতটা বুঝতে পারব।