গরমে কলকাতায় থাকার সবথেকে বড় ঝক্কি হল লোডশেডিং। আজকাল অবশ্য ইনভার্টার এসে যাওয়ায় কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি ছোটবেলার কথা। একে দিনভর প্যাচপেচে গরম, গোটা গা ঘেমে একাকার। সন্ধেবেলায় কালবৈশাখী এলে তাও রক্ষে। নইলে গুমোট গরমে টেকা দায়। তারপর মশার উপদ্রব তো আছেই। তাই গরমের ছুটিতে যখন দাদুর বাড়ি যেতাম, লোডশেডিং হলে তিতিবিরক্ত হয়ে যেতাম। একবার কারেন্ট গেলে তো কখন ফিরবে তারও কোন ঠিক নেই। ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের উপর ভয়ানক রাগ হত। মনে হত যদি কোনভাবে স্যুইচগুলো ছুঁয়ে আলোগুলো জ্বালানো যেত! কিন্তু আমি তো আর ‘ইলেক্ট্রিক ঈল’ (Electric eel) নই!

বিজ্ঞানভাষের পাঠক ভাবতেই পারেন আমাজন রেইনফরেস্ট নিয়ে আমার একচোখেমি আছে। কি করি বলুন! যত্ত রাজ্যের আজগুবি, কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীতে ঠাসা ওই বনাঞ্চল। তাদের একটাকে নিয়ে লিখলে অন্যটা গোঁসা করে। তার উপর সেই প্রাণী যদি নিজের শরীরে তড়িৎশক্তি উৎপাদনে সক্ষম হয় তাহলে তো পোয়াবারো।

‘ফিয়ার ফ্যাক্টর’ মাপলে আমাজনের নদী জঙ্গলের থেকে কোনো অংশে কম যায় না। রাক্ষুসে ‘পিরানিয়া’ বা ‘পিরান্যা’ (Piraña) তো আছেই। ‘অ্যানাকণ্ডা’ (Anaconda), ‘কেম্যান’-ও (Caiman) আছে। আর আছে এই বৈদ্যুতিক ‘ঈল’। দেখতে অনেকটা আমাদের মাগুর মাছের মত। তবে তার চেয়ে অনেকটা লম্বা – ন’ফুট অবধিও হতে পারে অনায়াসে।

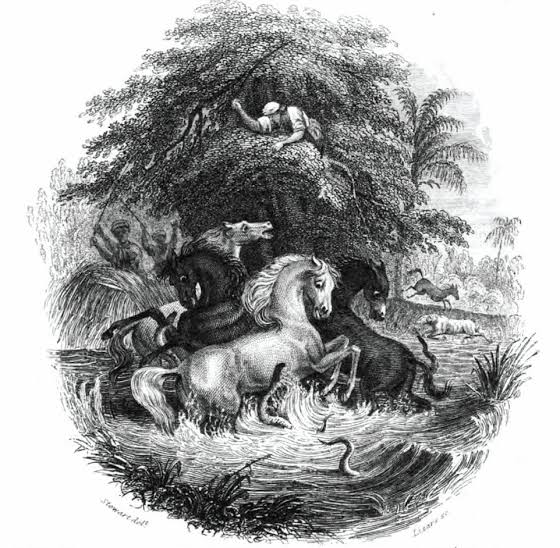

এটা হয়ত অনেকেই জানেন বা এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে ‘ইলেক্ট্রিক ঈল’ বিদ্যুৎ তৈরী করে এবং তার সাহায্যে শিকার করে। ঠিক তাই। এদের শরীরে তিনটি অঙ্গ আছে – ‘মেইন অর্গ্যান’ (Main organ), ‘হান্টার্স অর্গ্যান’ (Hunter’s organ) এবং ‘স্যাক্স অর্গ্যান’ (Sach’s organ)। প্রথম দুটির সাহায্যে ‘হাই ভোল্টেজ’ এবং শেষেরটি দিয়ে ‘লো ভোল্টেজ’ তৈরী হয়। হাই বলতে প্রায় ৮০০ ভোল্টও হতে পারে। আমাদের ঘরের স্যুইচবোর্ডে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায়, তার প্রায় আটগুণ। এতে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাতে ঘোড়া অবধি ধরাশায়ী হতে পারে, মানুষ তো কোন ছাড়। লো ভোল্টেজ বলতে ১০ ভোল্ট মত। সেটা কাজে লাগে দিক নির্ণয় করতে এবং একে অপরের সাথে তথ্য আদানপ্রদান করতে। এমনকি শিকার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য বুঝতেও তা সাহায্য করে। ‘ইলেক্ট্রিক ঈল’-এর শরীরে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যে অঙ্গগুলির কথা বললাম, সেগুলোর ভিতরে রয়েছে ‘ইলেক্ট্রোসাইট’ (Electrocyte) নামক কোষ। প্রতিটি কোষে অল্প মাত্রায় তড়িৎকণা সৃষ্ট হয়ে সেগুলো যখন একত্র হয়, তখনই ‘হাই ভোল্টেজ স্পার্ক’।

এই গেল সাধারণ জ্ঞানের কথা। কিন্তু আসল ইন্টারেস্টিং খবর পাবেন এবারে। প্রত্যেকটি কিস্তিতে যখন ‘মনুষ্যেতর’ প্রাণীগুলোর কথা লিখি, তখন বিবর্তনের কথা ভেবে আশ্চর্য হই। প্রকৃতির এঞ্জিনিয়ারিং-এর ধারেকাছে আসতে পারবে না কোনকিছু।

‘ঈল’-এর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। আগে ভাবা হত ‘ঈল’ লো ভোল্টেজ দিয়ে শিকার খোঁজে এবং হাই ভোল্টেজ দিয়ে শিকার করে। কিন্তু গবেষণা বলে আদতে হয়ত তা নয়। ‘ঈল’ নিজের চারপাশে একটা তড়িৎক্ষেত্র বা ইলেক্ট্রিক ফিল্ড তৈরী করে রাখে। এর ফলে সেখানে অন্য কিছু এলেই তড়িৎক্ষেত্রে একটা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। সে বোঝে ‘রেডার’-এ শিকার ধরা পড়েছে। কিন্তু শিকার যদি আগে থেকেই নির্জীব হয় তাহলে তো ‘রেডার’-এ ধরা পড়বে না! এমনকি কখনো কখনো কিছু মাছ ‘ঈল’-এর ভয়ে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে – একেবারে ‘নট নড়ুনচড়ন’। সেই জন্য শুরুতে ‘ঈল’ একটা-দুটো বেশী মাত্রার স্পার্ক ছাড়ে। তড়িদাহত হওয়া মাত্রই শিকার নড়ে ওঠে এবং জলে তরঙ্গ সৃষ্টি করে নিজের উপস্থিতি জানান দেয়। এবার ‘ঈল’ দ্রুত সেখানে পৌঁছে ক্রমাগত তড়িৎ বিচ্ছুরণ করে শিকারকে আক্রমণ করে। তড়িৎস্পৃষ্ট শিকারের স্নায়ুকোষ বা ‘নিউরন’গুলি সেই প্রভাবে দেহের পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করে তাকে চলৎশক্তিরহিত করে ফেলে।

শিকার যদি জলের বাইরে থাকে সে ক্ষেত্রেও, ‘ঈল’ লাফিয়ে উঠে নিজের থুতনির কাছটা শিকারের গায়ে ঠেকিয়ে বিদ্যুতসঞ্চার করে। এর প্রভাব আরো বেশী কারণ তড়িৎকণা জলে ছড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

‘ঈল’-এর একবার আঘাতে হয়ত মানুষের তেমন কোন বিপদ নেই। তবে ‘ভোল্টা ইলেক্ট্রিক ঈল’ কিন্তু একা শিকার করে না। এরা আসে সদলবলে এবং একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে শিকারকে বারংবার আঘাত করতে থাকে। তাই আমাজন গেলে জলে নামার আগে খুব সাবধান। সবাই তো আর ‘ইলেক্ট্রো’-য় রূপান্তরিত হয় না!

ছবি সৌজন্যঃ দ্য ওয়ায়ার