কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেননি এমন মানুষ খুব কমই আছেন। এই কাঠিন্যের পিছনে যেসব শারীরিক কারণ রয়েছে, তা নিয়ে মোটামুটি আমরা অবগত। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা এই নিয়ে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু মানসিক কারণও যে এর পিছনে কত বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে তা হয়তো অনেকেরই অজানা।

মনোবিজ্ঞান বলতেই যার নাম আগে মনে আসে,তিনি হলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। যিনি শুধুমাত্র ড্রিম অ্যানালিসিসের জন্যই বিখ্যাত নন, বস্তুত তিনিই প্রথম মানুষের মনের একটি মানচিত্র এঁকেছিলেন হিমবাহের সাথে তুলনা করে। তিনিই প্রথম মানুষের মনকে একটি গঠন দিয়েছিলেন। মানুষের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তাঁর একটি তত্ত্বের নাম হলো – “Psychosexual Theory of Personality Development”।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী , মানুষের জন্মের পর থেকে মোট পাঁচটি ধাপের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। প্রতিটি ধাপে মানুষ এক একটি বিকাশ অর্জন করে। এই বিকাশ নির্ধারিত হয়, প্রতিটি ধাপে মানুষ কতটা ব্যালেন্স করে নিজের সুখ চরিতার্থ করতে পারে তার উপর।

মানুষের শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে সুখবিন্দু থাকে , সেটার উদ্দীপনাতেই সুখ অনুভূত হয়। ফ্রয়েড বলেন, এই সুখবিন্দু জন্মের পর এক বছর পর্যন্ত মুখে থাকে এবং বুড়ো আঙুল চোষা প্রভৃতি বিভিন্ন ওরাল বিহেভিওর – এর মাধ্যমে সেটা চরিতার্থ হয়।

একইভাবে, দেড় থেকে তিন বছরের মধ্যে বাচ্চার টয়লেট ট্রেনিং শুরু হয় , অর্থাৎ কিভাবে সে তার টয়লেটের বেগ নিয়ন্ত্রণ করবে স্থান এবং কাল অনুযায়ী, তার প্রশিক্ষণ চলে। যখন তখন, যে কোনো জায়গায় যে বর্জ্য ত্যাগ করা যায় না, সেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটাই এই বয়সে অর্থাৎ ফ্রয়েড কথিত “Anal Stage ” – এ বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই টয়লেট ট্রেনিং – এর সময় অভিভাবকেরা বাচ্চার সঙ্গে কিরকম আচরণ করছেন, তার উপর নির্ভর করে, বাচ্ছাটি বড়ো হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগবে কি না। বিষয়টি আশ্চর্যের হলেও অবাস্তব নয়। তাহলে ফ্রয়েডের ভাষায় আর একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলি।

টয়লেট ট্রেনিং যদি অত্যন্ত কঠোর হয়, তখন শিশুর fixation দেখা দিতে পারে , অর্থাৎ , ” Anal Stage ” এর সুখ চরিতার্থ না হওয়ায়, ভবিষ্যতে বিভিন্ন ব্যবহারে সেই পর্বর স্মৃতি অবচেতন মন থেকে প্রকাশ পায়। ফ্রয়েড এই প্রবণতার নাম রেখেছেন “Fixation “।

” Anal Retentiveness” হলো অন্যতম এক ” Fixation”। এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষটি তার পায়ুর মুভমেন্ট নিয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে সচেতন থাকেন। অর্থাৎ, বহিষ্করণের স্থান এবং কাল নিয়ে একটু বেশিই সচেতন থাকেন। কিছু লঘু কারণে বারংবার প্রাকৃতিক বেগ রোধ করার ফলে , স্বাভাবিকভাবেই কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা বেড়ে যায়। কালক্রমে এটি প্রকাশ পায়।

এর পর বাকিটা ইতিহাস! কোষ্ঠকাঠিন্যকে কেন্দ্র করে , যাবতীয় সহকারী রোগসমূহও দেখা দিতে থাকে।

তাহলে কঠোর টয়লেট ট্রেনিং – এর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী সেটা ভেবে অবাক লাগাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে এই চেন রিঅ্যাকশন বন্ধ করার জন্য জানতে হবে, ঠিক কোন ধরনের আচরণ শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

বাচ্চাকে ট্রেন করার সময় যদি কখনো বাচ্চা হঠাৎ মলত্যাগ করে ফেলে, তখন চিৎকার চেঁচামেচি করে তাকে বকা ঝকা করা কিংবা ” ছিঃ ছিঃ……!!! কি করলি! ” ইত্যাদি শব্দবন্ধ ব্যবহারের মাধ্যমে যদি বোঝানো হয় যে সে অপরাধ করেছে , তার লজ্জা বোধ করা উচিত, সেইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চার anal retentiveness গড়ে উঠতে পারে।

এছাড়াও যদি অভিভাবকেরা ট্রেনিং -এর সময় বাচ্চাকে অত্যধিক তাড়া দেন সবকিছু তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়ার জন্য , তাহলেও এই ধরণের fixation হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এখন কারোর মনে হতেই পারে এইসব বাড়াবাড়ি। কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু মনোবিজ্ঞান যখন এত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে নিজের বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব প্রমাণে সফল হয়েছে , তখন তো প্রমাণ দিতেই হবে।

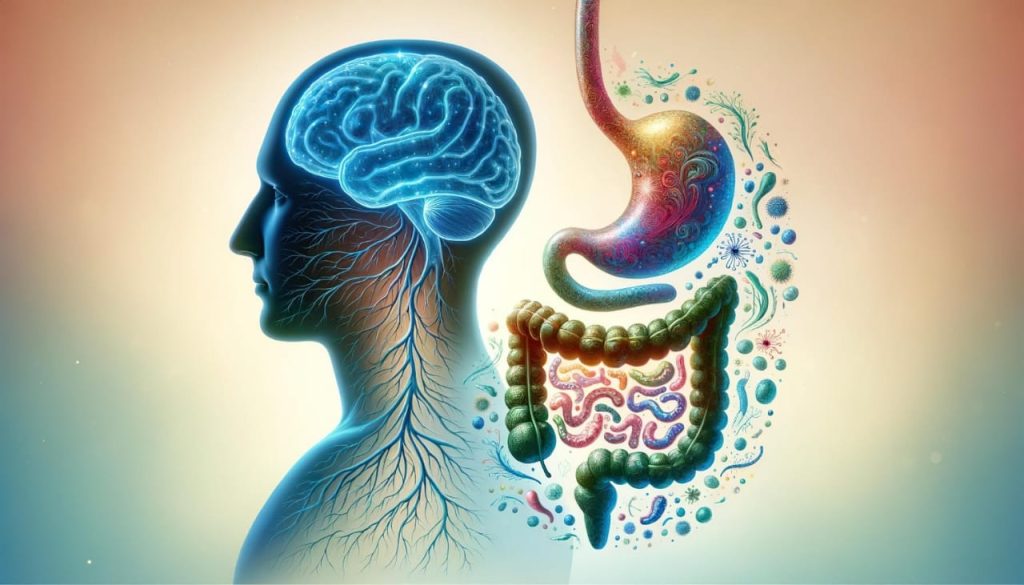

গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিক চাপ, উদ্বেগ, বা বিষণ্ণতা থাকলে শরীরের স্বাভাবিক গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল ফাংশন ব্যাহত হয়। সম্প্রতি চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞান গবেষণা পরিষ্কার করে বলছে, দীর্ঘমেয়াদী মানসিক উদ্বেগের কারণে শরীরে “গাট ব্রেইন অ্যাক্সিস” (gut-brain axis)-এর মাধ্যমে অন্ত্রের নড়াচড়া কমে যায় এবং পেট শক্ত হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

Gut-brain axis হলো মানুষের অন্ত্র এবং মস্তিষ্কের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগব্যবস্থা। এটি স্নায়ুতন্ত্র, হরমোন, ইমিউন সিস্টেম এবং অন্ত্রের জীবাণু—সব কিছুর মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করে। এই জটিল নেটওয়ার্কের প্রধান অংশগুলো হল:

Central Nervous System (CNS): মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ড।

Enteric Nervous System (ENS): অন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত বিভক্ত এক ধরনের স্নায়ুতন্ত্র, যাকে ‘second brain’ও বলা হয়।

Autonomic Nervous System (ANS): শরীরের স্বতঃস্ফূর্ত স্নায়ু যা অন্ত্রের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

Hormonal Signals: যেমন Cortisol ও gut-derived peptides (যেমন serotonin, VIP), যা মানসিক ও শারীরিক চাপের মাধ্যমে অন্ত্র ও মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে।

Gut Microbiota: অন্ত্রের জীবাণুসমূহ, যারা খাদ্য, মানসিক চাপ এবং ওষুধের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে এবং এদের মাধ্যমে মস্তিষ্কেও প্রভাব পড়ে।

দ্বিমুখী যোগাযোগব্যবস্থা — অর্থাৎ, শুধু মস্তিষ্ক না, বরং অন্ত্রও মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়, যা মেজাজ, মনের চাপ, এমনকি বোধবুদ্ধিগত ক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলে।গাট-ব্রেইন অ্যাক্সিসের দ্বিমুখী যোগাযোগব্যবস্থা আমাদের মনের অবস্থা ও শরীরের অন্ত্র ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যায় এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ দীর্ঘদিন মানসিক উদ্বেগ বা চাপ অনুভব করেন, তাদের Cortisol বৃদ্ধি পায়, যা অন্ত্রের চলাচল ধীর করে দেয়। আবার পুরোনো কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে গাট-ব্রেন অ্যাক্সিস -এর মাধ্যমে মেজাজ খারাপ, উদ্বিগ্নতা, কিংবা বিষন্নতাকেও তীব্রতর করতে পারে। বাচ্চাকে যখন বকাঝকা করা হয়, তখন ওই স্ট্রেস হরমোন তাদের শরীরে নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ তারা চাপ,উদ্বেগ ইত্যাদি অনুভব করে। আর এই অনুভূতিগুলোই উপরোক্ত সব শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই বাচ্চা যখন টয়লেটে বেশি সময় নিচ্ছে , তখন তাকে একটু সময় দিলে আস্তে আস্তে টয়লেটে থাকার সময়টা নিজে থেকেই কমে আসে। নাহলে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও টয়লেটেই অধিকাংশ সময় কাটাতে হবে।

এরকম সমস্যায় ভুগলে , শুধুই শারীরিক নয়, মানসিক দিকটাও ভেবে দেখার দরকার আছে। শরীর ও মন একে ওপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। কেউ একা ভালো থাকতে পারে না। একজনের উপর আরেকজনের প্রভাব সবসময় আদানপ্রদান হয়।

আমরা বাইরে যতই বিচ্ছিন্ন করি না কেন , বাস্তবে আমাদের শরীর ও মন সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে চলে। আজকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং হেলথ সাইকোলজি যখন “Holistic Approach in treatment ”এর কথা বলছে , সেই সময়ে দাঁড়িয়েও আমরা তুই বড় না মুই বড় করে যাচ্ছি।

যাই হোক, আশা করবো নতুন প্রজন্ম বড় হবে সচেতন অভিভাবকের সান্নিধ্যে।

তথ্যসূত্র

https://turkjsurg.com/articles/relationship-between-functional-constipation-and-anal-retentive-behavior-features/turkjsurg.4035

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6795226/

https://my.clevelandclinic.org/health/body/the-gut-brain-connection

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4367209/

https://www.frontiersin.org/journals/molecular-neuroscience/articles/10.3389/fnmol.2024.1415567/full