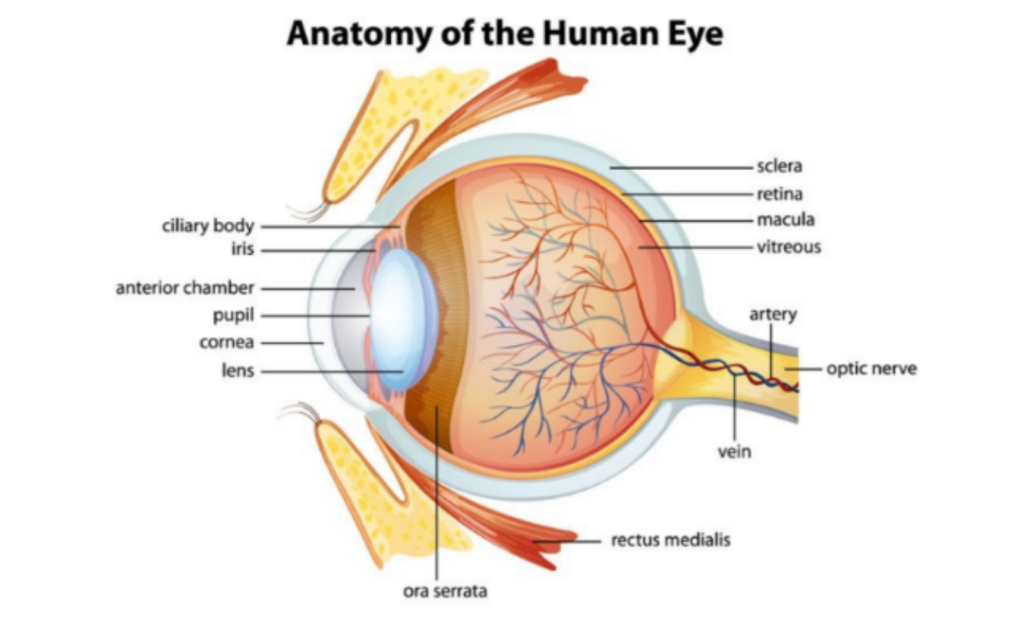

চোখ একটি ক্যামেরার মতো কাজ করে। চিত্রটিতে একটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোখের সাধারণ গঠনকে উপস্থাপন করা হয়েছে। চোখের বাইরের আবরণটি একটি খুব শক্তিশালী থলে, যা মূলত একটি ঘন তন্তুযুক্ত গঠন। তাকে স্ক্লেরা বলা হয়। সামনের দিকে এই স্ক্লেরা কর্নিয়ার সাথে যুক্ত থাকে। কর্নিয়া একটি স্বচ্ছ অংশ যার মাধ্যমে আলো চোখে প্রবেশ করে।

চোখের ভেতরের অংশ প্রধানত তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। ক্রিস্টালাইন লেন্স নামে একটি ডিম্বাকার স্বচ্ছ গঠন কর্নিয়ার পিছনে অবস্থান করে। লেন্সের সামনের তরলটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে কোষের বাইরের তরল, যা অনেকটা প্লাজমার মতো, কিন্তু পুরোপুরি নয়। একে বলে জলীয় হিউমার। আর লেন্সের পিছনের তরলটি একটি মিউকোপ্রোটিন ম্যাট্রিক্স দ্বারা গঠিত জেলির মতো একটি স্বচ্ছ পদার্থ , যাকে বলে ভিট্রিয়াস হিউমার। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো প্রথমে কর্নিয়া দিয়ে প্রবেশ করে, তারপর লেন্স এবং সবশেষে ভিট্রিয়াস হিউমারের মাধ্যমে গিয়ে রেটিনায় আঘাত করে, যা একটি ক্যামেরার পর্দার মতো কাজ করে। এরপর চোখের স্নায়ু এই তথ্যটিকে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় আর আমরা সেটিকে ছবির ন্যায় দেখি।

লেন্স: গঠন, বৃদ্ধি, ক্রিয়া, স্বচ্ছতা

চোখের লেন্স একটি প্রোটিনসমৃদ্ধ স্বচ্ছ অঙ্গ, যার একমাত্র কাজ হলো আগত আলোকরশ্মিকে রেটিনায় কেন্দ্রীভূত করা। লেন্স একটি সাধারণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি রক্তনালিবিহীন এবং মূলত অঙ্গাণু-বিহীন। এটি চারপাশের তরল থেকে বিসরণের (diffusion) মাধ্যমে অক্সিজেন ও পুষ্টি গ্রহণ করে। এই লেন্সটি ঘেরা থাকে একটি পুরু স্থিতিস্থাপক ঝিল্লি দিয়ে, যাকে ক্যাপসুল বলা হয়। লেন্স বৃদ্ধির সময়, লেন্সের নিরক্ষীয় (ইকুয়েটরিয়াল) অঞ্চলের এপিথেলিয়াল কোষগুলি বিভাজিত হয়ে লম্বা লম্বা তন্তু (ফাইবার) সেল-এ পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া জীবনভর চলতে থাকে। এতে বিপুল পরিমাণ লেন্স প্রোটিন থাকে, যাকে ক্রিস্টালিন (Crystallin) বলে। এই নামটি 1830 সালে দিয়েছিলেন জন্স জেকব বারজেলিয়াস (১৭৭৯-১৮৪৮)।

লেন্সের মূল অংশটি ফিতা-আকৃতির তন্তু কোষ দ্বারা গঠিত, যা পেঁয়াজের মতো ঘন সমকেন্দ্রিক স্তরে স্তরে (concentric shells) লেন্সের কেন্দ্রকে ঘিরে সাজানো থাকে। এই স্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো কোষগুলো থাকে কেন্দ্রভাগে এবং সবচেয়ে নতুন কোষগুলো থাকে প্রান্তভাগে। লেন্স জীবজন্তুর পুরো জীবনকাল জুড়ে খুব ধীরগতিতে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই বৃদ্ধির সময় কখনও তার কোষ মরে যায় না। এই কারণে, লেন্সের প্রোটিনগুলো মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী হতে পারে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাদের গঠনগত অখণ্ডতা বজায় রাখতে পারে। রেটিনায় ছবি ফোকাস বা ধারালো করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় লেন্সের বক্রতার স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তনের মাধ্যমে, যাকে মানিয়ে নেওয়া (accommodation) বলা হয়। লেন্সের আকার নিয়ন্ত্রণ করে একধরনের পক্ষ্মযুক্ত (ciliary) পেশি যেটি লেন্সকে ঘিরে থাকে। এই পেশিগুলোর সংকোচন বা প্রসারণ ঘটে যখন ছবি স্পষ্ট হয়ে যায়। আলো ঠিকভাবে ফোকাস করতে হলে লেন্সের প্রতিসরাঙ্ক (1.390) আশেপাশের মাধ্যমগুলির চেয়ে ( যেমন জলীয় বা ভিট্রিয়াস হিউমার, যাদের প্রতিসরাঙ্ক 1.334) বেশি হতে হয়। এটি সম্ভব হয় লেন্সের মধ্যে দ্রবণীয় প্রোটিনের ঘনত্ব খুব বেশি থাকার কারণে, যা প্রায় ৫০০ মিলিগ্রাম/এম এল পর্যন্ত হতে পারে।

ক্রিস্টালিন অণুগুলো লেন্সের তন্তুকোষের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো থাকে। এটি কাচের ন্যায় স্বচ্ছ । কিভাবে এই প্রোটিন অণুগুলো এই স্বচ্ছতা দেয় তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। চোখের লেন্সের ভিতরকার ক্রিস্টালিন প্রোটিনগুলো কাচ-জাতীয় অবস্থায় থাকে: তারা বড় স্ফটিক তৈরি করে না, যাতে আলো ছড়িয়ে না পড়ে। অণুগুলোর মধ্যে এমন ছোট পরিসরের গঠন থাকে যা আলোকে ঠিকভাবে পার হতে দেয়। এর ফলে লেন্স স্বচ্ছ থাকে এবং আলোক সংবেদনশীলতা বজায় থাকে। ক্রিস্ট্যালিন প্রোটিনগুলোর গঠনগত পরিবর্তন নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে, যখন এই প্রোটিনগুলো একসাথে বা আলাদাভাবে ২০% এর বেশি ঘনত্বে থাকে, তখন তারা এক ধরনের বহু-আণবিক গঠন ধারণ করে যা কাচের মতো স্বল্প-পরিসর সজ্জা তৈরি করে। এটি চোখের লেন্সের স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে বার্ধক্য এবং/অথবা ছানি পড়ার সময় এই স্বল্প-পরিসর সজ্জা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে বলে মনে করা হয়, কারণ প্রোটিন অণুগুলোর আকার বৃদ্ধি পেয়ে তারা একত্রিত হয়ে জমাট বেঁধে যায়। এর ফলে লেন্স ধীরে ধীরে অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। যখন লেন্সে ছানি পড়তে শুরু করে, প্রথম প্রথম ছবিগুলো আবছা বা ঘোলাটে মনে হয় । যেন ভালো চোখ দিয়ে অপরিষ্কার কাচের জানালার বাইরেটা দেখার মতো। তখনও আলোর কিছু অংশ লেন্স অতিক্রম করে রেটিনাতে পড়ছে। আস্তে আস্তে এই অস্বচ্ছতাটা বাড়তে বাড়তে একসময় সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ হয়ে যায়, বিন্দুমাত্র আলো প্রবেশ করতে পারে না। মানুষ তখন দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে।

লেন্সের মধ্যে প্রায় ৩০ ভাগ জল আর ৬৫ ভাগ ক্রিস্টালিন প্রোটিন। প্রধানত তিন ধরনের প্রোটিন রয়েছে: আলফা, বেটা এবং গামা ৪০:৪০:২০ অনুপাতে। আবার এদেরও উপ-শ্রেণী রয়েছে। আলফা প্রোটিন সবথেকে বড়, প্রায় ৮০০ কিলো-ডালটন ওজন। এটি একাধিক পলি-পেপটাইড শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত অলিগোমেরিক ফর্ম। অধিক তাপমাত্রতেও এর কোনো গুণগত বা কার্য ক্ষমতার পরিবর্তন হয় না। উল্টে এই আলফা প্রোটিনই, বেটা ও গামা ক্রিস্টালিনকে ক্ষতির হাত থেকে আগলে রাখে। তাই এই আলফা ক্রিস্টালিন কে ‘সঙ্গী অভিভাবক’ (chaperone) বলে। গামা ক্রিস্টালিন monomer (অ্যামিনো অ্যাসিড) হিসাবে পরিচিত। এর ওজন মাত্র ২০ কিলো-ডালটন। আবার বেটা ক্রিস্টালিন তাপসহ চরিত্রের। এদের ওজন ৪০ থেকে ৮০ কিলো ডালটন। এই সব প্রোটিন গুলির মধ্যে আবার অনেক উপবিভাগ রয়েছে।

আমি প্রায় বারো বছর এই ক্রিস্টালিন প্রোটিন এর উপর গবেষণা করেছি। আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল, স্বাভাবিক লেন্স ও ছানিপড়া লেন্স প্রোটিনের মধ্যে গুণগত কি কি পার্থক্য রয়েছে তা নির্ণয় করা। আলফা ক্রিস্টালিন বেটা ও গামা ক্রিস্টালিন প্রোটিনকে আগলে রাখে দুর্যোগের হাত থেকে, যাতে করে নিজে রক্ষা পায় এবং অন্যদেরও ভালো রাখতে সাহায্য করে। এই ভালো প্রোটিনগুলো আমি সংগ্রহ করতাম গরু বা ছাগলের চোখ থেকে। আর যখন ডাক্তাররা ছানি অপারেশন করতেন, মানে অস্বচ্ছ লেন্সটির জায়গায় কৃত্রিম লেন্স বসাতেন, তখন বিকৃত বা গঠনহীন প্রোটিন পেতাম মানুষের ছানি পড়া লেন্স থেকে (এর মধ্যেও কিছু প্রাকৃতিক গুণাবলীযুক্ত ভালো প্রোটিন থাকতো, তবে তার পরিমাণ খুব কম)। আমরা পরীক্ষাগারে ওই সব লেন্স থেকে আলাদা আলাদা ভাবে আলফা, বেটা ও গামা ক্রিস্টালিন বিশুদ্ধ করে নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা করেছি। যেমন এদের গঠনগত ত্রুটি কি, তারপর কতটা কার্য্যক্ষমতা নষ্ট হয়েছে ইত্যাদি।

একটা সহজ পরীক্ষার কথা বলছি। স্বাভাবিক লেন্স থেকে বিশুদ্ধ আলফা, বেটা, গামা ক্রিস্টালিনের আলাদা আলাদা দ্রবণ তৈরি করা হল । এই দ্রবণগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রেখে, (যা দেহের তাপমাত্রার থেকে বেশী) সময়ের সঙ্গে দ্রবণটির স্বচ্ছতা বা অস্বচ্ছতা মাপা হয়। দেখা গিয়েছে যে প্রায় ৩০ মিনিট পরেও আলফা ক্রিস্টালিন প্রোটিনের স্বচ্ছতা শুরুতে যা ছিলো পরেও তাই । কিন্তু বাকী দুটো (মানে বেটা ও গামা ক্রিস্টালিন এর দ্রবণ) ঘোলাটে হয়ে গেছে। কারণ আলফা ক্রিস্টালিন হলো সঙ্গী অভিভাবক গোত্রের প্রোটিন, তাপের প্রভাবেও এর গঠনগত বা গুণাবলীর পরিবর্তন ঘটে না। এ নিজেকে প্রতিকূলতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। অপরদিকে তাপের হাত থেকে বাঁচতে না পেরে বেটা ও গামা প্রোটিন স্বাভাবিক গুণ হারিয়ে ফেলে বা বিকৃত হয়ে যায়। এরা তালগোল পকিয়ে পাশাপাশি এসে জমা হয়ে পড়ে, তাই দ্রবণগুলো ঘোলাটে বা সাদাটে হয়ে যায় , স্বচ্ছতা ধরে রাখতে পারে না। ঠিক যেমনটা হয় ডিম সেদ্ধ করলে। এবার নতুন করে দুটো দ্রবণ তৈরি করা হল। বেটা আর গামা ক্রিস্টালিন এর দ্রবণে আলফা ক্রিস্টালিন মিশিয়ে দিয়ে একই ভাবে পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল, ওই বেটা বা গামা ক্রিস্টালিন স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারে, তবে আলফা ক্রিস্টালিনের সাহায্যে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে তাপমাত্রার জায়গায় অতিবেগুনী আলো দ্রবণে পাঠিয়ে কিছু পরীক্ষা করে একই রকম ফলাফল পাওয়া গেছে। আমাদের লেন্সের মধ্যেও এই তিনটি প্রোটিন একসাথে রয়েছে , তাই তা সহজেই স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে না।

স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন আসে, তাহলে কি ভাবে ছানি পড়ে? যদি আলফা ক্রিস্টালিন না থাকতো লেন্সে তাহলে হয়তো আরও কম বয়সে ছানি পড়তো। আলফা ক্রিস্টালিন রয়েছে বলেই এই স্বচ্ছতা বজায় থাকে অনেক সময় ধরে। কিন্ত ধীরে ধীরে এই আলফা ক্রিস্টালিনও নিজের কার্য ক্ষমতা হারাতে থাকে জারণ, বদল ইত্যাদি কারণে। তখন সে নিজেকে ও অন্য কাউকে আর সামলাতে পারে না বা দ্রবীভূত করে রাখতে পারে না। দেখা গেছে, ছানিপড়া লেন্স থেকে পাওয়া আলফা ক্রিস্টালিন এর কার্যক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। এর এমন অনেক গঠনগত পার্থক্য রয়েছে যা স্বভাবভ্রষ্ট প্রোটিনেরই মতো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রোটিনগুলির মধ্যে নানা রকমের বদল হতে থাকে । স্বাভাবিক গুণাবলী কমতে থাকে, যার ফলে লেন্স এর অস্বচ্ছতা বা ছানি দেখা যায়।

আমরা বংশগত ছানি নিয়েও কাজ করেছি । প্রোটিন পর্যায়ক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে আলফা ক্রিস্টালিনের একটা পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের মধ্যে একটা আর্জিনিন অবশেষের জায়গার প্রতিস্থাপিত হয়েছে সিস্টিন অবশেষ। এতে করে আলফা ক্রিস্টালিন এর কার্য্ক্ষমতা কমে গেছে। আবার এর দ্রবণীয়তা ও কমে যায় । আর প্রোটিন জমাট বেঁধে যায় সহজেই।

প্রতিনিয়ত আমাদের লেন্সে যে আলো আসছে তার মধ্যে ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মিও রয়েছে । ফলে দিনের পর দিন আলফা ক্রিস্টালিন ও তার কার্য্য ক্ষমতা একটু একটু করে হারাতে থাকে। এর চেয়েও বেশি ক্ষতি হয় প্রোটিন ভেঙে যাওয়া, বদল, জারণ প্রভৃতি কারণে। তারপর অন্যান্য রোগেরও প্রভাব পড়ে, যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, কিছু কিছু ওষুধ যেমন কর্টিকোস্টেরয়েড ইত্যাদি।

চোখের ছানি পড়া একদিনের সমস্যা নয় । ধীরে ধীরে হতে থাকে নানা কারণে । তবে যখনই আপনি বুঝতে পারছেন যা দেখছেন তা ঘোলাটে লাগছে বা মনে হচ্ছে যেন ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে দেখছেন, তখনি চোখের ডাক্তার দেখান। আগেভাগে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে ছানি কে বিলম্বিত করা যায়। যেমন অতিবেগুনী রশ্মি-সুরক্ষিত রোদচশমা পরা, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার, ভিটামিন ই, সি, ওমেগা-৩ খাওয়া,, ধূমপান না-করা, ডায়াবেটিস, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি। এখনও এই ছানির কোনো ওষুধ নেই। যখন লেন্সটা একেবারে অস্বচ্ছ হয়ে যায়, তখন সেটার জয়গায় একটা কৃত্রিম স্বচ্ছ লেন্স বসাতে হয়। এটাই একমাত্র চিকিৎসা।

তথ্যসূত্র: PHYSICO-CHEMICAL AND STRUCTURAL STUDIES ON CRYSTALLINS FROM NORMAL AND CATARACTOUS MAMMALIAN LENSES

PhD Thesis: Sibes Bera

Prof Utpal Chatterjee : অত্যন্ত চমৎকার লেখা। এত সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে যে আমার মত লোক যে এ বিষয়ে কিছুই জানেনা সে পর্যন্ত কিছুটা বুঝতে পারল। বিশেষ করে তিন রকমের প্রোটিন এর সমাহারে গঠন এবং প্রোটিন গুলির চরিত্রগত পার্থক্যের জন্য ছানি পড়ার প্রক্রিয়াটা খুব সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে।

এবার আমার একটি মন্তব্য আছে। আমি খুব খুশি হলাম দেখে যে বাংলায় পরিভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শব্দগুলিও ব্যবহার করা হয়েছে। আমার মনে হয় এই পাশাপাশি রাখার অভ্যাসটি চলমান থাকলে আমাদের বাংলায় শব্দগুলো হারিয়ে যাবে না অথচ বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হবে। কয়েকটি জায়গায় লক্ষ্য করলাম যে ইংরেজি শব্দগুলি ব্যবহার হয়নি যেগুলো করলে আমার মনে হয় আরেকটু ভালো হতো। যেমন আণবিক জীববিদ্যার পাশাপাশি আমরা একইসঙ্গে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মলিক্যুলার বায়োলজি, মলিক্যুলার জীববিদ্যা, আণবিক বায়োলজি, এগুলো ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আমার মনে হয় পুরো বিষয়ের ব্যাপারটা জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত সহজে প্রবেশ করবে।

আবার জানাই ভীষণ ভালো লাগলো। আমি নিশ্চিত যে এঁরই অন্যান্য লেখাও আমাদের অত্যন্ত সমৃদ্ধ করবে। অন্তত আমাকে তো করবে।

Prof Sukanya Sinha : খুব ভালো লাগলো লেখাটি। এমন লেখা আরো পাবো আশা করি। তথ্য এবং পাঠকের জ্ঞানের স্তর বিচার করে সেই অনুযায়ী উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের চমৎকার ব্যালেন্স। আমার ছানি সার্জারি হয়েছে কিন্তু এত কথা জানতাম না। অনেক কিছু শিখলাম।

খুব সুন্দর করে তাঁর গবেষণার কথা লিখেছেন বিজ্ঞানী শিবেশ বেরা। এরকম লেখা আরো দরকার। শুধু বিজ্ঞানের ইনফরমেশন নয়, একেবারে গবেষণার স্তরে কিভাবে কী হচ্ছে সেগুলো সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার স্তরে লেখা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। অনেকেকিছু জানতেও পারা গেল। এরকম লেখা আরো দরকার।

সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্যদের অনেক ধন্যবাদ। তাঁরা এইরকম সব বিষয় নিয়ে লেখা প্রকাশ করছেন।

অসাধারণ লেখা শিবেশ । সাহা ইন্সিটিউটে তুমি স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোখের প্রোটিন নিয়ে কাজ করতে শুধু এটুকু জানলাম। আজকের সাবলীল সুখপাঠ্য ভাষায় তুমি সর্বজন বোধ্য করে যে লেখাটি উপস্থাপিত করেছ তা সত্যিই অনবদ্য। ভালো থেকো