ভারতে শল্যচিকিৎসা আর অঙ্গসংস্থানবিদ্যা নিয়ে আলোচনা স্বভাবতই শুরু হবে সুশ্রুত সংহিতা দিয়ে, যা শল্যচিকিৎসা জগতের এক অনন্য জানালা খুলে দিয়েছিল। এর হুবহু কাল নির্ণয় দুঃসাধ্য, তবে বিদ্বানদের মতে এর আদি শাঁস অংশটি সম্ভবত খ্রিস্টজন্মের কয়েক শতক আগে সূচিত হয়েছিল। তখন রচনাটি মূলত শল্যচিকিৎসার উপরেই আধারিত ছিল। কিন্তু পরে এটি ব্যাপকভাবে সম্পাদিত হয় এবং এতে অনেক কিছু যোগ করা হয় ৫০০ খ্রিস্টাব্দের আগে। এই রূপটিই বর্তমানে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ সংহিতাটি অনেকের লেখা, তাতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক স্তর রয়েছে।

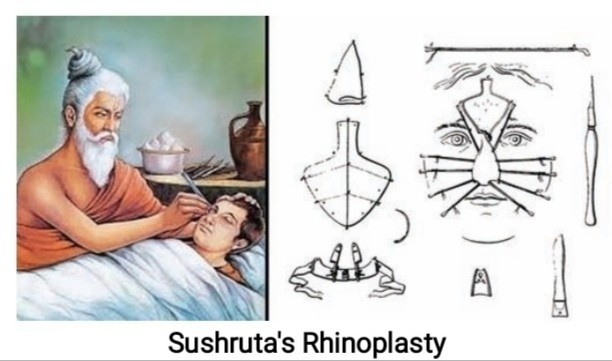

সুশ্রুতকে “পৃথিবীর প্রথম প্লাস্টিক সার্জন” আখ্যা দেওয়টা মোটেই অত্যুক্তি নয়। সুশ্রুত সত্যিই কান, নাক আর ঠোঁটের খুঁত সারাবার জন্য পুনর্নিমাণের শল্যচিকিৎসার প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। এ ধরণের খুঁত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, কারণ অন্যান্য প্রাচীন সমাজের মতন প্রাচীন ভারতেও সাজা হিসেবে নাক এবং/অথবা কান কেটে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। অঙ্গ পুনর্গঠন ছাড়াও সুশ্রুতে পাই চোখের লেন্স খুলে আনা, মূত্রথলি থেকে পাথর বার করা, তির কিংবা গায়ে-বেঁধা টুকরোটাকরা বার করে আনা, ক্ষতস্থান সেলাই করা এবং আরও অনেক কিছুর বিবরণ।

নাকের পুনর্গঠনের যে-পদ্ধতি বার করেছিলেন সুশ্রুত সেটি তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক। সংহিতার প্রথম ভাগের ষোড়শতম অধ্যায়ে তার বর্ণনা দেওয়া আছে। বর্ণনাটি ছোটো। তার মূল কথাগুলি এইঃ শল্যচকিৎসক রোগীর বিকৃত নাকটির সম আকারের একটি গাছের পাতা নেবেন, রোগীর গালের ত্বক থেকে পাতাটির সম আকারের একটি ছাল চেঁছে তুলবেন। সেই ছালটিকে গালের ত্বকের অন্যদিকের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় রোগীর নাকের ডগায় বসানো হবে। গালের চামড়ার ছালটিকে নাকের সঙ্গে যুক্ত করার পর দুটি নল (সম্ভবত ডাঁটা) ঢুকিয়ে দেওয়া হবে যা নাকের ফুটো হিসেবে কাজ করবে। ছালটা নাকের সঙ্গে সেঁটে যাওয়ার পর গালের সঙ্গে তার সংযোগটি কেটে দেওয়া হবে। সুস অনুযায়ী, এই একই পদ্ধতিতে ঠোঁটের পুনর্গঠনও সম্পন্ন হবে। সরল এবং অনিন্দ্য !

নিঃসন্দেহে এটিই হল পুনর্গঠনী শল্যচিকিৎসার ইতিহাসে প্রথম লিপিবদ্ধ পদ্ধতি। এটি শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের হাতে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে এর আরও বিকাশ ঘটে। অবশেষে এটিই হয়ে ওঠে নাকের আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির বনেদ, যার নাম রাইনোপ্লাস্টি।

সুশ্রুতের বাক্যগুলি চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে হুবহু উদ্ধৃত হয়ে চলল, আরবি ভাষায় অনূদিত হল, পৌঁছল গিয়ে চীনে; কিন্তু সুশ্রুত নির্দেশিত পন্থা মেনে বৈদ্যরা কি ভারতে নাকের পুনর্গঠনের অস্ত্রোপচার করতে লাগলেন? এর কোনো নির্ভরযোগ্য খতিয়ান নেই। শুধু নাক কেন, অন্যান্য শল্যচিকিৎসারও যেসব পন্থা তিনি নির্দেশ করে গিয়েছিলেন, সেগুলো সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সুশ্রুতের জন্মভূমি থেকে অঙ্গসংস্থান আর অস্ত্রোপচারের কৌশলগুলির জ্ঞান লুপ্ত হল। লুপ্তির মাত্রা এতটাই যে ফরাসি পর্যটক জাঁ-বাতিস্ত তাভের্নিয়ে ১৬৮৪ সালে লেখেন, “এ দেশের লোক শল্যচিকিৎসার কিছুই বোঝে না”।

সাক্ষ্যপ্রমাণ যা কিছু পাওয়া যায় (কিংবা যায় না) তা থেকে ভারতে একটা অচলাবস্থার ছবি ফুটে ওঠে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ রয় পোর্টার তার বর্ণনা দিয়েছেনঃ সুশ্রুত সংহিতার মতে চিকিৎসাশাস্ত্রের আটটি অঙ্গের মধ্যে শল্যচিকিৎসাই হল সবচেয়ে পুরোনো আর সবচেয়ে দরকারি। … কিন্তু এর প্রয়োগ যে টিকে ছিল তার সাক্ষ্য নেই বললেই হয়। ছানি কাটবার জন্য অক্ষিগোলক বার করে আনবার একটা শল্যপদ্ধতির বর্ণনা নবম শতাব্দীতে রচিত উগ্রাদিত্য রচিত কল্যাণকারক গ্রন্থে রয়েছে। তা ছাড়া সুশ্রুত সংহিতার ভিত্তিতে রচিত অনেক গ্রন্থে সুশ্রুতের গ্রন্থের অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত অংশটি উদ্ধৃত করা হত। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রীয় রচনাগুলি থেকে এমন কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় না যা থেকে অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার ধারাবাহিক বিকাশের প্রমাণ মেলে।

বহু শতাব্দীর নিশ্ছিদ্র নৈঃশব্দ্যের পর ভাঙা নাক সারানোর ভারতীয় পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায় লন্ডন থেকে প্রকাশিত জেন্টলম্যান্স ম্যাগাজিন-এর অক্টোবর ১৭৯৪ সংখ্যায় বি এল ছদ্মনামে প্রকাশিত সম্পাদক সমীপেষু নামক একটি পত্রে। এ চিঠির মর্মার্থ হল, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর হয়ে কাজ করার শাস্তি হিসেবে টিপু সুলতান, কাওয়াসজি নামক এক গোরুর গাড়ি-চালকের নাক এবং একটি হাত কেটে নেন। তাকে নতুন নাকের জোগান দেয় “ইট-গড়া” জাতের একটি লোক। এ অস্ত্রোপচার ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর দুজন শল্যচিকিৎসক পর্যবেক্ষণ করেন, নাম টমাস কারুজো আর জেমস ট্রিন্ডলে। বি এল নামে পত্রলেখক তাঁদের প্রত্যক্ষদর্শীর সচিত্র বিবরণ দেন তাঁর চিঠিতে।

খুব সম্ভব চেলসি-র ইয়র্ক হাসপাতালের জোসেফ কারপিয়ু (১৭৪০-১৮৪০) নামক এক ইংরেজ শল্যচিকিৎসক এই চিঠিখানি পড়েন। তিনিই প্রথম ইউরোপীয় যিনি নাক পুনর্গঠনের এই “ভারতীয় পদ্ধতিটি” প্রয়োগ করেন। তারপর থেকে পাশ্চাত্যে পুনর্গঠন অস্ত্রোপচারে এটি নিয়মিত পদ্ধতি হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশরা এই পদ্ধতি আবিষ্কার করার আগে ভারতে ওই পদ্ধতির কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। ভারতের বুকে ওই পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু উড়ো কাহিনি শোনা যেত। শত শত বছর আগে সুশ্রুত যা লিখে গিয়েছিলেন, বিজ্ঞানের বইগুলোতে তার ওপর কোনো উন্নতির সাক্ষ্য মেলে না। কেন? শুরুতে এমন প্রতিশ্রুতি দেখালেও ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্র অচলাবস্থার কবলে পড়ল কেন?

এর একটা সূত্র পাওয়া যাবে ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণ থেকে। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে এই অস্ত্রোপচারটি যারা করেছিল তারা কেউ প্রশিক্ষিত বৈদ্য ছিল না, ছিল কারিগর-মিস্ত্রি, যাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে কোনো পেশাদার তালিম ছিল না। উপরে উল্লেখিত কাওয়াসজির প্রসিদ্ধ ঘটনাটিতে শল্যচিকিৎসকটি ছিলেন ইট-গড়া জাতের লোক। সুশ্রুতের পন্থা অনুসরণ করে বিশ শতকের গোড়ার দিকে আরেকটি ছানি কাটার ঘটনার কথা জানা যায়, যেখানে শল্যচিকিৎসকটি ছিলেন নিরক্ষর এক মুসলমান।

এই হল প্রফুল্লচন্দ্র রায় কথিত হস্ত আর মস্তিষ্কের বিচ্ছেদের এক নিখুঁত উদাহরণ। ইট-গড়া কারিগর-তথা-শল্যচিকিৎসকটি এবং তাঁর শ্রমিক ভ্রাতৃগণ জানতেন না সংস্কৃত শাস্ত্রে কী লেখা আছে। আর সংস্কৃত-জানা বৈদ্যরা ভুলেই গিয়েছিলেন কী করে শল্যছুরিকা চালাতে হয়। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, পুণে আর কৈম্বাটুরে যে-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা করেননি, করেছিলেন নিরক্ষর লোকেরা। তাঁরা ওই কৌশল শিক্ষা করেছিলেন তাঁদের আগের প্রজন্ম থেকে। ওই কৌশলের অঙ্গসংস্থানিক ভিত্তি তাঁরা বুঝতেন না, ওই পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হত তার কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারতেন না। যেন তাঁদের মস্তিষ্ক তাঁদের হাতের নড়াচড়া থেকে বিযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় সত্যিকারের ধারণার ভিত্তিতে কোনো নতুন উদ্ভাবন যে হতে পারে না তা সুনিশ্চিত।

জাতপাতের কারণে ভারতে পুঁথিগত বিদ্যা আর হাতেকলমে কাজের মধ্যে এক দুঃখজনক বিচ্ছেদ ঘটেছিল। তা শুধু শল্যচিকিৎসারই নয়, অঙ্গসংস্থানবিদ্যার অগ্রগতিও রোধ করেছিল।

অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী

সূত্রঃ Meera Nanda, Science in Saffron, Three Essays Collective, Gurgaon, 2015.