আদিম মানবের নির্ভরতা ছিল শিকার ও সংগ্রহের ওপর। প্রকৃতিতে যে প্রাণীদের অস্তিত্ব ছিল তাদের মাংস এবং যে সকল উদ্ভিদ নিজে থেকে জন্মাত তাদের কাণ্ড, মূল, ফুল, ফল, বীজ ও পাতা ছিল মানুষের খাদ্য। সেই আদিম যুগেও মানুষকে অভিজ্ঞতা থেকে কিছু জিনিস শিখতে হয়েছিল। শিখতে হয়েছিল কীভাবে আগুন জ্বালাতে হয় এবং মাংস পুড়িয়ে সুস্বাদু করে তোলা হয়, পশুশিকারের জন্য পাথরের হাতিয়ার তৈরী করতে হয়; জানতে হয়েছিল কোন পশুর মাংস খাওয়া যায় এবং কোনটা যায় না, কোন ফলমূল বিষাক্ত এবং কোনটা ভোজ্য, বছরের কোন সময় কোন পশু বা পাখি পাওয়া যায় বা কোন ফল পাকে, বা ইত্যাদি। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই মানুষ এ-সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেছিল। এভাবেই সূচনা হয়েছিল পদার্থবিদ্যা, বলবিদ্যা ও রসায়নের, প্রাণীবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের, জ্যোতির্বিদ্যা ও আবহাওয়াবিজ্ঞানের।

মানুষ যখন খাদ্যসংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হল, তখন তাকে আরো বেশি করে প্রকৃতিজগতের নিয়মগুলো জানতে হল। আজ মানুষ যে ধান, গম বা যবের চাষ করে, প্রকৃতিতে তারা এই আকারে ছিল না। তাদের বীজে দানা ছিল ছোটো ছোটো এবং বীজ পাকলেই তা নিজের থেকে ঝরে যেত। সেই শস্যের চাষ করলে তা কেটে ঘরে আনা সম্ভব ছিল না। শস্যের এই বন্য ধরণ থেকে চাষযোগ্য (cultivable) ধরণের বীজ আবিষ্কার মস্ত বড়ো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যা মানব সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। মানুষ শুধু কিছু শস্যের বন্য ধরণকে চাষযোগ্য ধরণে পালটালো তাই নয়, একই সঙ্গে শুরু হল নানা জাতের শস্যের উৎপাদন। কোনোটা জন্মায় পাহাড়ে, কোনোটা লাল পাথুরে রুক্ষ জমিতে, কোনোটা বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে আবার কোনোটা সাত-আট ফুট জলের তলায়। জলবায়ু ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এবং ব্যবহারের ধরণ অনুযায়ী নানা ধরণের ধান তৈরী হল, (কোনোটা খই ভাজার জন্য, কোনোটা ভাত খাওয়ার জন্য, কোনোটা পায়েস রান্নার জন্য ইত্যাদি।)

কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে এই সব জাত তৈরী করা হল। একথা যেমন অন্যান্য খাদ্যশস্য, ফলমূল, শাকসবজির ক্ষেত্রে সত্য তেমনই গোরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, হাঁস মুরগির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পশুপাখির গৃহপালিতকরণ ও গুণমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাছাই করা পশুর প্রজনন বড়ো ভূমিকা পালন করল। অবশেষে বাছুরের নির্বীজকরণ করে তাকে ভা্রবাহী বলদে পরিণত করার মধ্যে দিয়ে শুরু হল কৃষি ভিত্তিস্থাপন। খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে মানুষে উত্তরণ ঘটল খাদ্য উৎপাদনকারীতে। শুরু হল উদ্বৃত্ত উৎপাদন। শিকার ও সংগ্রহের ওপর নির্ভরশীল মানুষ যা সংগ্রহ বা শিকার করত তা সঞ্চয় করার সু্যোগ ছিল না। ফলে মানুষের কোনো অবসর সময় ছিল না। সবাইকেই ছুটতে হত শিকারের পেছনে বা ফলমূল সংগ্রহের জন্যে।

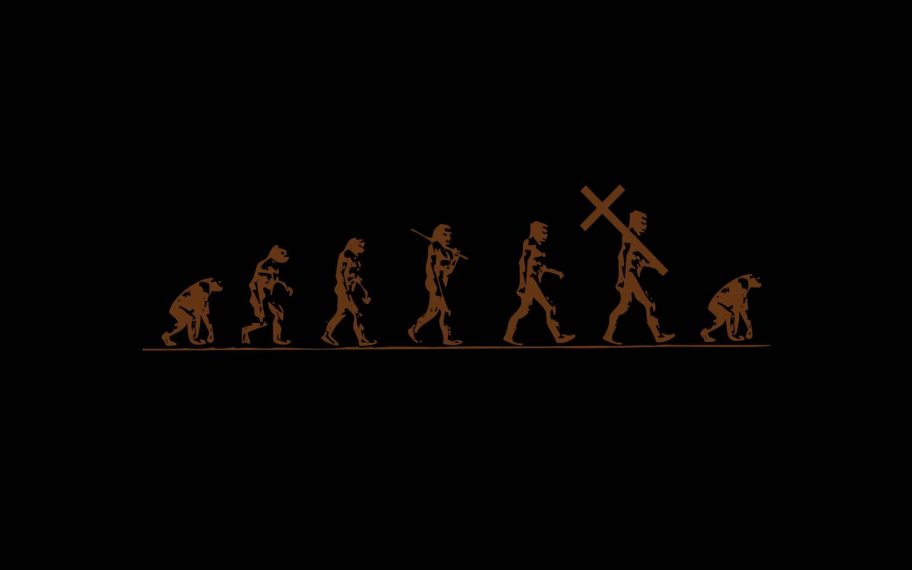

কৃষি উৎপাদন শুরু হওয়া পর যখন উদ্বৃত্ত শুরু হল তখন মানুষের জীবনে অবসর এল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য এই অবসরের খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ, শুধু অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান এগোতে পারে না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যা জানা যায় সেই তথ্যকে ঝাড়াইবাছাই করতে হয়, তার বিশ্লেষণ করতে হয় এবং তার সূত্রীকরণ করতে হয়। সে সূত্রকে আবার প্রয়োগে ফিরে আসতে হয় এবং তার সাহায্যে তার সঠিকতার বিচার করতে হয়। সব মানুষ উৎপাদন শ্রমে নিযুক্ত থাকলে এই কাজ এগোতে পারে না। স্বাভাবিকভবেই সমাজকে একটা শ্রমবিভাজন করতে হল। এটাকে বলা যেতে পারে মানসিক শ্রম ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে বিভাজন। এই বিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে সমাজে এই মতাদর্শ সব ধরণের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দেয় এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশকে বাধা দেয়।

আমাদের ভারতীয় সমাজের ইতিহাস খুব প্রাচীন। নব্য প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত কৃষি, সেচ ও যন্ত্রের ব্যবহার, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতীয়রা বিরাট অবদান রেখেছেন। কিন্তু পাশাপাশি ভারতে গড়ে উঠেছে বর্ণব্যবস্থা যা ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ফলে ভারত পিছিয়ে পড়েছে। এই অবস্থাতেও কিছু মানুষ আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের কর্তব্য হল সে চিন্তাভাবনা ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে উৎপাদনী শ্রমে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাকে সারসংকলিত করে একটা বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারেন। বিজ্ঞানক্ষেত্রে নিযুক্ত গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা যদি এই কাজে হাত লাগান তাহলে তাঁরা সমাজের অগ্রগতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবেন।