পার্ট — ১

অল্প পরিমাণ LSD (মাইক্রোগ্রাম পরিমাণে) আমাদের সময় সম্পর্কে অভিজ্ঞতার চোখ খুলে দেয় এক মহাকাব্যিক এবং ঐন্দ্রজালিক রূপে। এলিস জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “চিরকাল কত লম্বা?” উত্তরে হোয়াইট র্যাবিট বলেছিলেন, “অনেকক্ষেত্রে, মাত্র এক সেকেন্ড।“ স্বপ্নের স্থায়িত্ব এক মুহূর্তের কিন্তু সেখানে সমস্ত কিছুই মনে হয় অনন্তকাল ধরে জমাট বেঁধে রয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় সময় স্থিতিস্থাপক। কখনো ঘণ্টা মিনিটের বেগে উড়ে যায়, আবার কখনো মিনিট নির্মমভাবে শতাব্দীর মত আস্তে চলে। অন্যদিকে সময় লিটারজিকাল ক্যালেন্ডারের সাহায্যে গঠিত হয়। ইস্টারের পরে লেন্ট আসে আর তারপরে আসে ক্রীস্টমাস। রামজান হিলাল দিয়ে শুরু হয় এবং ইদ-উল-ফিতর দিয়ে শেষ হয়। আরেকদিকে, প্রতিটি রহস্যময় অভিজ্ঞতা, যেমন ধরা যাক, যে ক্ষেত্রে কোন গৃহকর্তাকে পবিত্র করা হয়, এইরকম সূচীপূর্ণ ঘটনা, সময়ের বাইরে বিশ্বাসযোগ্য একটা জায়গায় নিয়ে যায়, চিরন্তনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। আমাদের অভিজ্ঞতায় সময় স্থিতিস্থাপক – আইনস্টাইন বললেন এটা সত্যি নয়। কিন্তু তার আগে আমাদের কিভাবে ধারনা হোল, সময় সবজায়গায় একই গতিতে চলাচল করে? সময় একই হারে সবসময় এবং সবজায়গায় অতিবাহিত হয় – এটা অবশ্যই আমাদের সরাসরি অভিজ্ঞতায় পড়ে না। তাহলে কোথা থেকে আমরা এই ধারনাটা পেলাম?

শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে আমরা সময়কে দিনে ভাগ করেছি। ‘সময় (Time)’ শব্দটা ইন্ডো-ইউরোপিয়ান পথে আমরা আহরণ করেছিঃ di অথবা dai – যার অর্থ ‘ভাগ করা’। শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে দিনগুলোকে আমরা ঘণ্টায় ভাগ করেছি। গরমের সময় ঘণ্টাগুলো দীর্ঘতর আর শীতে হ্রস্যতর, কারণ বারো ঘণ্টাকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে ভাগ করা হয়; ঋতু নির্বিশেষে প্রথম ঘণ্টায় সূর্যোদয় আর বারোতম ঘণ্টায় সূর্যাস্ত। যেহেতু এখন আমরা বলি, গরমে শীতের চাইতে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মাঝে ‘বেশি সময়’ অতিবাহিত হয়, গরমে তাই ঘণ্টাগুলো দীর্ঘতর এবং শীতকালে হ্রস্যতর।

প্রাচীন পৃথিবীর মধ্যপ্রাচ্য এবং চীনে অনেক আগে থেকেই সূর্যঘড়ি, বালিঘড়ি এবং জলঘড়ি চালু ছিল, কিন্তু সেগুলো, বর্তমানের ঘড়ি জীবনকে সংঘটিত করতে যেভাবে নিষ্ঠুর ভূমিকা নেয়, সেরকমভাবে ব্যবহৃত হোত না। চতুর্দশ শতক থেকে ইউরোপে মানুষের জীবনকে যান্ত্রিক ঘড়ি নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করল। গ্রাম এবং শহরগুলোয় গীর্জা তৈরি করল, পাশে একটা ঘণ্টা-মিনার তৈরি হল, এবং ওই ঘণ্টা-মিনারে একটা ঘড়ি বসানো হোল যাতে সঙ্ঘবদ্ধ কাজে একটা ছন্দ থাকে। ঘড়ি-নিয়ন্ত্রিত সময়ের যুগ শুরু হোল।

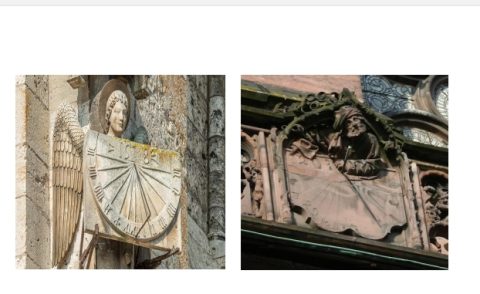

ধীরে ধীরে সময় দেবদূতদের হাত থেকে গণিতবিদের হাতে চলে গেল। স্ট্রাসবৌর্গ গীর্জায় (Strasbourg Cathedral) দুটো মূর্তি আছেঃ একাটায় এক পরীর হাতে সূর্যঘড়ি (১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি), আরেকটা এক গণিতবিদের হাতে সূর্যঘড়ি (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি)।

চিত্র (১)

নীচের ছবিতে সেটা দেখা যাচ্ছে । ঘড়ির উপযোগিতা সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে, সব ঘড়িই একই সময় বলবে। আর এই ধারনা, আমরা যা ভাবছি তার চাইতে অনেক বেশি আধুনিক। শতাব্দীর পর শতাব্দী, মানুষ যখন পায়ে হেঁটে, ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করত, তখন ঘড়ির সময় এক করার প্রয়োজন পড়ত না। এটা করার অনেক ভালো কারন ছিল। যখন সূর্য সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থান করবে, হিসেব মতো, তখন মধ্যাহ্ন। প্রত্যেকটা গ্রামে ও শহরে একটা করে সূর্যঘড়ি থাকত, সূর্য যখন মধ্যগগনে তখন সময় পরিমাপ করা হোত, সেই অনুযায়ী ঘণ্টা-মিনারের ঘড়িটাকে সূর্যঘড়ির সাথে মিলিয়ে একই সময়ে করা হোত, যাতে সবাই সময় দেখতে পারে। কিন্তু সূর্য, পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় বলে, লেসে (Lecce) বা ভেনিসে বা ফ্লোরেন্সে বা টুরিনে একই মুহূর্তে মধ্যগগনে থাকে না। মধ্যাহ্ন ভেনিসে প্রথমে শুরু হয়, আর বেশ কিছু সময় পরে টুরিনে। ভেনিস ও টুরিনের মধ্যে সময়ের পার্থক্য আধ ঘণ্টা। প্রত্যেকটা ছোট গ্রামেরই একটা নিজস্ব ‘সময়’ রয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে টেলিগ্রাফ এল, ট্রেন প্রচলিত এবং দ্রুত হোল, দুটো শহরের মাঝে সময়কে ঠিকভাবে মেলানোর একটা সমস্যা দেখা দিল। যদি প্রত্যেকটা ষ্টেশন সময় বিভিন্নভাবে মাপে তাহলে ট্রেনের সময় সারণি তৈরি করার একটা অসুবিধা দেখা গেল। আমেরিকায় প্রথম সময়কে সংগতিপূর্ণ করার প্রস্তাব দেওয়া হোল। প্রাথমিকভাবে, সারা বিশ্বের জন্য একটা সার্বজনীন ঘণ্টার কথা ভাবা হোল। কেমন সেই ব্যাপারটা? ধরা যাক, লন্ডনের মধ্যাহ্নে যখন সূর্য, তখন দুপুর বারোটা, তাহলে লন্ডনে মধ্যদিন বারোটার আশেপাশে যেখানে নিউইয়র্কে সেটা আঠারোটার আশেপাশে। এই প্রস্তাব কিন্তু গ্রহণ করা হোল না, কারণ লোকজনেরা স্থানীয় সময় পছন্দ করে। ১৮৮৩ সালে পৃথিবীকে কয়েকটা সময়-মণ্ডলে (Time Zone) ভাগ করে একটা সমঝোতায় আসা গেল। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সময়-মণ্ডলে সময়কে সংগতিপূর্ণ করলেই ব্যাপারটা অনেকটাই স্থানীয় সময়ের কাছাকাছি আসে; অসংগতি খুব বেশি হলে ৩০ মিনিটের এদিক ওদিক হয়। এই প্রস্তাব ধীরে ধীরে বিশ্বের সব দেশই মেনে নেয় আর বিভিন্ন শহরের ঘড়িগুলোও সময়-মণ্ডলের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

কাকতালীয়ভাবে এটাই সত্যি যে, ইউনিভার্সিটিতে একটা পদ পাওয়ার আগে, যুবক আইনস্টাইন যে সুইস পেটেন্ট অফিসে কাজ করতেন, সেখানে বিশেষভাবে বিভিন্ন রেল স্টেশনে ঘড়ির সময় মেলানোর বিষয়ের পেটেন্ট আসত। হয়ত, এখানে কাজ করতে করতেই তাঁর মনে আসতে পারে, ঘড়ির সময়কে সংগতিপূর্ণ করা শেষপর্যন্ত একটা অমিমাংসাযোগ্য সমস্যা! আশ্চর্যজনকভাবে, যে সময়ে আমরা ঘড়িকে সংগতিপূর্ণ করতে সম্মত হলাম, আর যেমুহূর্তে আইনস্টাইন বুঝলেন, এটা অসম্ভব এক কাজ – দুটোর তফাৎ কয়েক বছরের মাত্র!

ঘড়ি আসার আগের শতাব্দীগুলোতে আমাদের সময় মাপার যে নিয়মিত পদ্ধতি ছিল তা হোল, দিন রাত্রির পরিক্রমণ। দিনের পরে রাত আসার ছন্দ, গাছ এবং প্রাণীদের জীবন নিয়ন্ত্রন করত। প্রাকৃতিক পৃথিবীতে দৈনিক ছন্দ সর্বব্যাপী। জীবনের জন্য এই ছন্দ প্রয়োজনীয়, কারণ জীবনে গতি আনতে গেলে দোলন দরকার এবং প্রাণ সৃষ্টিতে ছন্দ মূল ভুমিকা পালন করে। জীবদের বিভিন্ন ধরনের ঘড়ি কাজ করে – আণবিক, নিউরোন ঘটিত, রাসায়নিক, হরমোন ঘটিত – প্রত্যেকে কি অন্যের সাথে নির্দিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত? রাসায়নিক প্রক্রিয়া, কোষের বায়োকেমিস্ট্রিতে চব্বিশ ঘণ্টার একটা ছন্দ রাখে।

দৈনিক ছন্দ আমাদের সময়ের ধারনার প্রাথমিক উৎসঃ দিনের পরে রাত আসে, রাতের পরে দিন। আমরা দিন গণনা করি। মানুষের চেতনার প্রাথমিক পর্যায়ে, সময়, দিন গোনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দিনের মতোই, পরে পরে আমরা বছর গুনতে শুরু করলাম, ঋতু, চাঁদের চক্র, পেন্ডুলামের দোলন, কতবার বালিঘড়িকে ওলটানো হচ্ছে – এইসবও মাপতে লাগলাম। গতানুগতিকভাবে এইসব বিভিন্ন পদ্ধতিতে সময় সম্পর্কে ধারনা করতে থাকলামঃ বিভিন্ন বস্তু কিভাবে পরিবর্তিত হয় সেটা গণনা করে।