আধুনিক গবেষণার বিশেষ আকর্ষণীয়ও গুরুত্বপূর্ণ চর্চার এক বিষয় হল ‘সিঙ্গুলারিটি’। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণার শুরুটা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দিকে, জোহানেসভ্যান-ডারওয়ালস্ (Johannes van der Waals) (১৮৩৭-১৯২৩) এর হাত ধরে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষায় এক আশ্চর্য ঘটনা দেখা গিয়েছিল – কোনো পদার্থের উষ্ণতা ও তার উপর প্রযুক্ত চাপ এক বিশেষ মানে নিয়ে গেলে, পদার্থের তরল ও গ্যাস, এই দুই অবস্থার মধ্যে কার বিভেদ রেখা সম্পূর্ণ মুছে যায়। পদার্থটা তখন ঠিক কোন দশায় আছে তা আর বলা সম্ভব হয় না। তরলও গ্যাস, এই দুই অবস্থা অভিন্ন হয়ে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন। ওই বিশেষ অবস্থায় পৌঁছনো মাত্রই, সাধারণ জলের মতো স্বচ্ছ কোনো পদার্থ তীব্র আলো বিকিরণ করে দুধ সাদা মেঘের আকার ধারণ করে।বিজ্ঞানের ভাষায় এই ঘটনা ‘critical opalescence’ হিসেবে পরিচিত। এরই পাশাপাশি লক্ষ্য করা গেল, ওই সংকট-অবস্থায়,পদার্থের কিছু physical quantity বা প্রাকৃতিক রাশির মান যেমন, তাপ-গ্রাহিতা (heat capacity), তাপ-পরিবাহিতা (thermal conductivity) ইত্যাদি, অস্বাভাবিক রকমের বৃদ্ধি পায়। এই পুরো ঘটনাকে এক-কথায় ‘ক্রিটিক্যাল ফেনোমেনা’ বলে চিহ্নিত করা হয়। ভ্যান-ডার ওয়ালস্অঙ্ক কষে এই অদ্ভূত আচরণের একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন তাঁর থিসিসে।এই কাজের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার (১৯১০) পেলেন ভ্যান-ডার ওয়ালস্।

এরপর ‘ক্রিটিক্যাল ফেনোমেনা’-র কারণ অনুসন্ধান ও এই সংক্রান্ত গ্ৰহণযোগ্য তত্ত্ব বা গাণিতিক মডেল গড়ে তুলতে উঠেপড়ে লাগলেন বিশ্বের নানা প্রান্তের বিজ্ঞানীরা।পাশাপাশি পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলল বিভিন্ন রকম পদার্থ নিয়ে। শুধুমাত্র তরল ও গ্যাসীয় অবস্থার চর্চায় বিষয়টা থেমে থাকল না। তরল হিলিয়ামের ‘সুপার ফ্লুয়িডিটি’ বা ‘অতি তারল্য’ যে এই সংকট অবস্থারই বিশেষ আর এক আচরণ, তা আবিষ্কৃত হল।পদার্থের চুম্বক-ধর্মেও যে একইরকম ‘ক্রিটিক্যাল ফেনোমেনা’ প্রকাশ পায় তাও জানা গেল।

অপরদিকে, গাণিতিক মডেল-এ দেখা গেল এই বিশেষ অবস্থায় অর্থাৎ ‘ক্রিটিক্যাল-পয়েন্ট’-এ কিছু প্রাকৃতিক রাশি অসীম মানে পৌঁছে যাচ্ছে। এইসব গাণিতিক মডেল ‘ক্রিটিক্যাল ফেনোমেনা’-র সঠিক ব্যাখ্যা দিতে এক প্রকার ব্যর্থই হল। ‘ক্রিটিক্যাল-পয়েন্ট’-এর কাছাকাছি, তাপগ্রাহিতা, তাপ পরিবাহিতা ইত্যাদি বেশ কয়েকটি তাপগতীয় অপেক্ষকের গাণিতিক আচরণ ঠিক কী-প্রকার হবে তা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ প্রকাশ পেল ১৯৬০-এর দশক জুড়ে। এই বিষয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন বিজ্ঞানী হলেন Benjamin Widom (জন্ম – 1927), Leo Kadanoff (জন্ম – 1937) and Michael Fisher (জন্ম – 1931)।

১৯৬০-এর দশকে গড়ে ওঠা ‘ক্রিটিক্যাল ফেনোমেনা’ সংক্রান্ত গবেষণারও পর ভিত্তি করে কেনেথ উইলসন (Kenneth Wilson) (১৯৩৬-২০১৩), এই বিষয়ের প্রায়-সম্পূর্ণ এক থিয়রি নির্মাণ করলেন ১৯৭১ সালে। যার পোশাকি নাম “Renormalisation Group”। এই তত্ত্বের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন উইলসন ১৯৮২-তে। উইলসনের অসাধারণ উচ্চমেধার এই তাত্ত্বিক-নির্মাণ বহু প্রশংসিত ও কার্যকরী হলেও তাঁর গাণিতিক পদ্ধতি কিছুটা যেন তালি-তাপ্পি (patch-up) দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়ার এক কৌশল। কিন্তু কোনো গাণিতিক মডেল-এ কিছু প্রাকৃতিক রাশির যে ‘সিঙ্গুলার’ আচরণ, তার সুপ্রযুক্ত কোনো সংশোধন দেয়না উইলসনের পদ্ধতি।

মোটের ওপর তাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এটা বোঝা গেল বিশেষক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রাকৃতিক রাশি অদ্ভুত রকম আচরণ করে – হয় ‘ইনফিনিটি’ নয়তো-বা ‘নন-এনালাইটিক’। এই অনন্য সাধারণ আচরণই ‘সিঙ্গুলারিটি’।

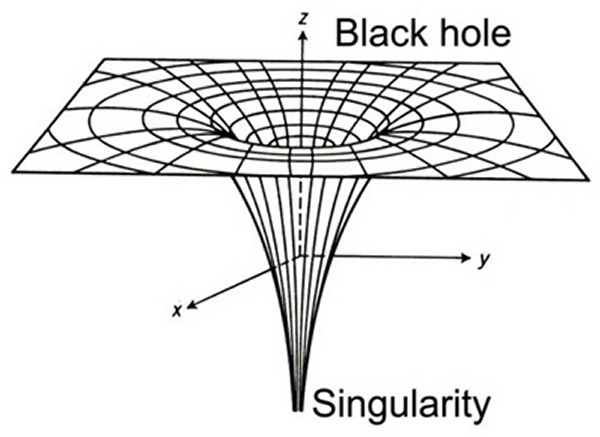

আইনস্টাইনের সাধারণ-আপেক্ষিকতা তত্ত্বেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যায়।এই মডেল অনুসারে স্থান-কালের বক্রতা (space time curvature) কোনো বিন্দুতে বিশেষ শর্তে অসীম হতে পারে। যা স্থান-কালের ওই অঞ্চলে ‘ব্ল্যাক হোল’ বা কৃষ্ণগহ্বরের উপস্থিতি নির্দেশ করে। আর কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রে ঘনত্বের মান হয় অসীম! বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে এ হল এক ধরণের ‘সিঙ্গুলারিটি’।

‘সিঙ্গুলারিটি’ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পলডিরাকের অভিমত, ‘প্রকৃতি অনন্তের কারবারি নয় (Nature does not deal in infinities)’। কোনো physical quantity অর্থাৎ প্রাকৃতিক রাশির মান সীমাহীন হতে পারেনা।

‘সিঙ্গুলারিটি’-র ফিজিক্স তাই অসম্পূর্ণ। যেন কোনো theory বা তত্ত্বই সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যর্থতা মেনে চলাই তার ভবিতব্য। প্রাকৃতিক রাশির অসীম মানে পৌঁছে যাওয়া একথাই বলে, ‘মশাই আপনার তত্ত্বটি সঠিক নয়, গোড়ায় কোনো গলদ আছে।’

নতুন গাণিতিক মডেল-এর সম্ভাবনার বীজ তাই নিহিত থাকে এই ‘ত্রুটি’র মধ্যেই।