ফিনফিনে প্লাস্টিকের যে-থলিটিতে ভরে মাছ কিনে এনেছিলেন, তার সঙ্গে আপনার দেখা হয় রোজ। পথের পাশে, আবর্জনার স্তূপে, স্তূপ ওপচানো অরাজকতায়, পাড়ার এঁদো ডোবায়।নাকে চাপা দেওয়ার রুমাল খুঁজতে খুঁজতে দেখেন আপনার বাসটি যে কালচে ধূসর পাহাড়টা পেরচ্ছে তা আপনারই হাত ঘুরে আসা প্লাস্টিকে তৈরি। অপকর্মের অনপসারণীয় প্রমাণ থেকে মন সরানোর জন্য আপনি ভাবতে থাকেন, এগুলো প্লাস্টিক। নিরেট। অজর। তবে আর কার কী ক্ষতি? রইলই নয়, নমনীয় জড় পদার্থের মতো মাটির ওপর ছড়িয়ে?

তেমনটা হলে হয়তো সমস্যা কিছু কম হত। কিন্তু আপনার ওই প্লাস্টিক থলিগুলো যে সূর্যের আলোয়, যান্ত্রিক ঘর্ষণে আর আরও নানা কারণে টুকরো টুকরো হয়ে মদনদেবতার দেহাবশেষের মতো বিশ্বময় পড়েছে ছড়ায়ে! ভাসছে বাতাসে, মিশছে জলে, ঢুকছে মাছের শরীরে, শিশুর আহারে, মানুষের রক্তে!

৫ মিলিমিটারের চেয়েও ছোট টুকরোগুলোর আদুরে নাম মাইক্রোপ্লাস্টিক। তার থেকেও ছোট ধরনগুলোকে বলি ন্যানোপ্লাস্টিক।এ নামগুলোতে ঝোঁক পড়েছে আকারের ওপর। তবে চারিত্রগুণে সে সবই নানা রকমের হতে পারে। প্লাস্টিকের ধরন কিছুটা নির্ভর করেছোট ছোট যেসব অণু পর পর জুড়ে গিয়ে অতিকায় শেকল গড়ারঢঙে কোনও বিশেষ প্লাস্টিকের আয়তন তৈরি করেছে সে সব একক অণুর চরিত্রের ওপর, এবং কিছুটা নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক হাত ধরাধরির তরিকার ওপর। এই দুয়ের সূত্র ধরেই কিছু কিছু প্লাস্টিক হয়েছে সরল, বাকিগুলো জটিল।

সরল প্লাস্টিক নিয়ে আহ্লাদ করার অবশ্য কিছু নেই।কেবল এটাই বলার যে, প্রকৃতি সে সবে একটু সহজে দাঁত বসাতে পারে। অণুজীবের সঙ্গে তাদের কিছুদূর হলেও একটা সম্পর্ক তৈরি হতে পারে তার ফলে।এবার আপনার মনে পড়ে গেছে— পৃথিবীর যাবতীয় জৈব জিনিসকে অণুজীবগুলো ভেঙে ভেঙে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয়! তবে আর মনের ভেতর অপরাধবোধ বয়ে বেড়ানোর দরকার কী! অণুজীবের কাজ অণুজীবকে করতে দাও, দাও ফিরে সে প্লাস্টিক আমার হাতে।

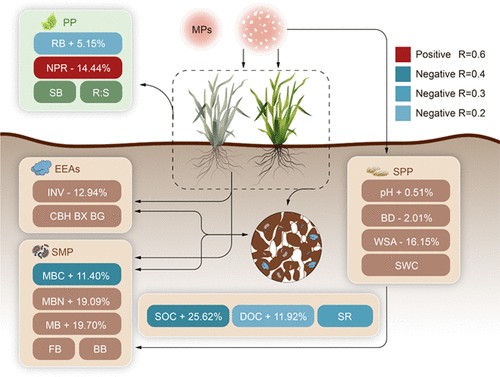

কিন্তু সেটা হবার নয়। অন্তত যেমনটা ভেবে আপনি লাফিয়ে উঠলেন সে ভাবে নয়। হলে কোনও কথাই ছিল না। কারণ প্লাস্টিকের জটিল গঠন। কয়েকশো বছরেও সে সব অণুর শরীর টসকায় না। তবে, প্লাস্টিক অবশ্যই জীর্ণ হয়, যদিও অতি ধীরে। তার শরীর থেকে কিছু কিছু জৈব অণু বেরিয়ে মেশে মাটিতে, যেখানে অজস্র ধরনের অণুজীবের বাস। তাদের আমরা চোখে দেখি না, কিন্তু তারা এই পরিবেশের বড় নিয়ন্ত্রক। মাটিতে কার্বন ধরে রাখার পিছনে তাদের বড় ভূমিকা আছে। জীর্ণ প্লাস্টিক থেকে বেরনো এবং জমিতে দ্রবীভূত সেইসব সরল জৈব পদার্থ কিছু কিছু অণুজীব তাদের শরীরে গ্রহণ করে। উল্টো দিকে যে-প্লাস্টিক সহজে জীর্ণ হয় না তাদের সঙ্গে মাটির অণুজীবের সম্পর্ক অন্য রকমের।সহজে জীর্ণ হওয়া প্লাস্টিকের উপস্থিতিতে মাটিতে হাজির অণুজীবগুলোর দ্বারা কার্বন আত্মসাতের দক্ষতা যতটা থাকে, অজীর্ণ স্বভাবের প্লাস্টিকের বেলায়থাকে তার অনেক কম। অর্থাৎ প্রকারান্তরে জমিতে ফেলা প্লাস্টিকের চরিত্রই সেই মাটিতে কার্বন ধরে রাখার মাত্রায় নাক গলাচ্ছে।বছর বছর প্রায় ৩৫ কোটি টনের হিসেবে জমে ওঠা প্লাস্টিক আবর্জনা অতএবকেবল মাটি ঢাকছে না, মাটির চরিত্র বদলে দিচ্ছে। তার কারণ এর প্রভাবে বদলে যাচ্ছে অণুজীবের সামূহিক বিন্যাসটাও।

মাটির প্রকৃতি গঠনের পিছনে দায়ী অণুজীবগুলোর মধ্যে বড় ভূমিকায় আছে নানা ভাইরাস। ব্যাকটিরিয়ার শরীরের জৈব মালমশলা উৎসেচকের মাধ্যমে ভেঙে তারা মাটিতে যোগ করে নতুন উপাদান। যোগ করে বিপুল পরিমাণে। সমুদ্রের বেলায় কষা একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, আক্রান্ত প্রোক্যারিওট কোষ (যেমন ব্যাকটিরিয়ার কোষ, যাদের জিনগুলি কেন্দ্রকের বাইরে থাকে) ভেঙে ভাইরাস বাহিনী বছরে ১৪৫ গিগাটন জৈব পদার্থ যোগ করে, তা সমুদ্রের মোট প্রোক্যারিওট জৈব পদার্থের ২০ থেকে ৪০ শতাংশ।

কতটা কার্বন মাটিতে আবদ্ধ থাকবে, কতটা তা থেকে বাতাসে মিশবে, এই দুইয়ের সুসমঞ্জস অনুপাতটা ভেঙে গেছে বলেই আজ বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বাড়াবাড়ি ঘটেছে, পৃথিবী আগুন হয়ে উঠছে। কাজেই মাটিতে কার্বন বন্দি রাখার স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য মাটির নানা অণুজীবের আনুপাতিক বিন্যাসটাও বজায় রাখা জরুরি। এখনকার কিছু গবেষণায় ধরা পড়েছে কী হারে সেই অনুপাতটা গুবলেট করে দিচ্ছে মাটিতে হাজির মাইক্রোপ্লাস্টিক। সেই জটিলতার মূলে আছে জৈব উপায়ে জীর্ণ হবার নিরিখে নানা প্লাস্টিকের নানা চরিত্র—যা ওপরে বলেছি আমরা। সহজে জৈবপচন ঘটে না (অর্থাৎ অধিক চালু পরিভাষায় যা ‘বায়োডিগ্রেডেবল’ নয়) এমন প্লাস্টিকই আমাদের ব্যবহারে লাগে বেশি। যেমন পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড—মনে করুন শক্তপোক্ত জলের পাইপটার কথা), যেমন পলিস্টাইরিন (মনে করুন থার্মোকলের থালা-গেলাসের কথা) ইত্যাদি। মাটিতে এ ধরনের পোক্ত গঠনের মাইক্রোপ্লাস্টিকের বাড়াবাড়ি হলে অণুজীবের মাধ্যমে মাটির কার্বন ধরে রাখার ক্ষমতা যতটা থাকে, অন্তত তার থেকে বেশি থাকে জৈবপচনের অনুকূল মাইক্রোপ্লাস্টিক মাটিতে বেশি থাকলে। কাজেই, বলা চলে, কার্বন বন্দি করার সমস্যাটা ঘোরালো হয়ে উঠছে মাটিতে জমে ওঠা মাইক্রোপ্লাস্টিকের পরিমাণের জন্য যেমন, তেমনই সেসবের রাসায়নিক গঠনগত জটিলতার কারণেও।প্লাস্টিকের দো-ফলা ছুরির ঘা পড়ছে পরিবেশের ওপর।

তথ্যসূত্র

১. https://ourworldindata.org/grapher/global-plastics-production

২. https://www.statista.com/topics/5401/global-plastic-waste/#topicOverview

৩. Wang, L., Lin, D., Xiao, K.Q., Ma, L.J., Fu, Y.M., Huo, Y.X., Liu, Y., Ye, M., Sun, M.M., Zhu, D. and Rillig, M.C., 2024. Soil viral–host interactions regulate microplastic-dependent carbon storage. Proceedings of the National Academy of Sciences, 121(45), p.e2413245121.

অত্যন্ত সাবলীল, সুখপাঠ্য অথচ তথ্য নিষ্ঠ lekha